Die Reintegration von Veteran:innen kann nicht auf einen Friedensschluss warten

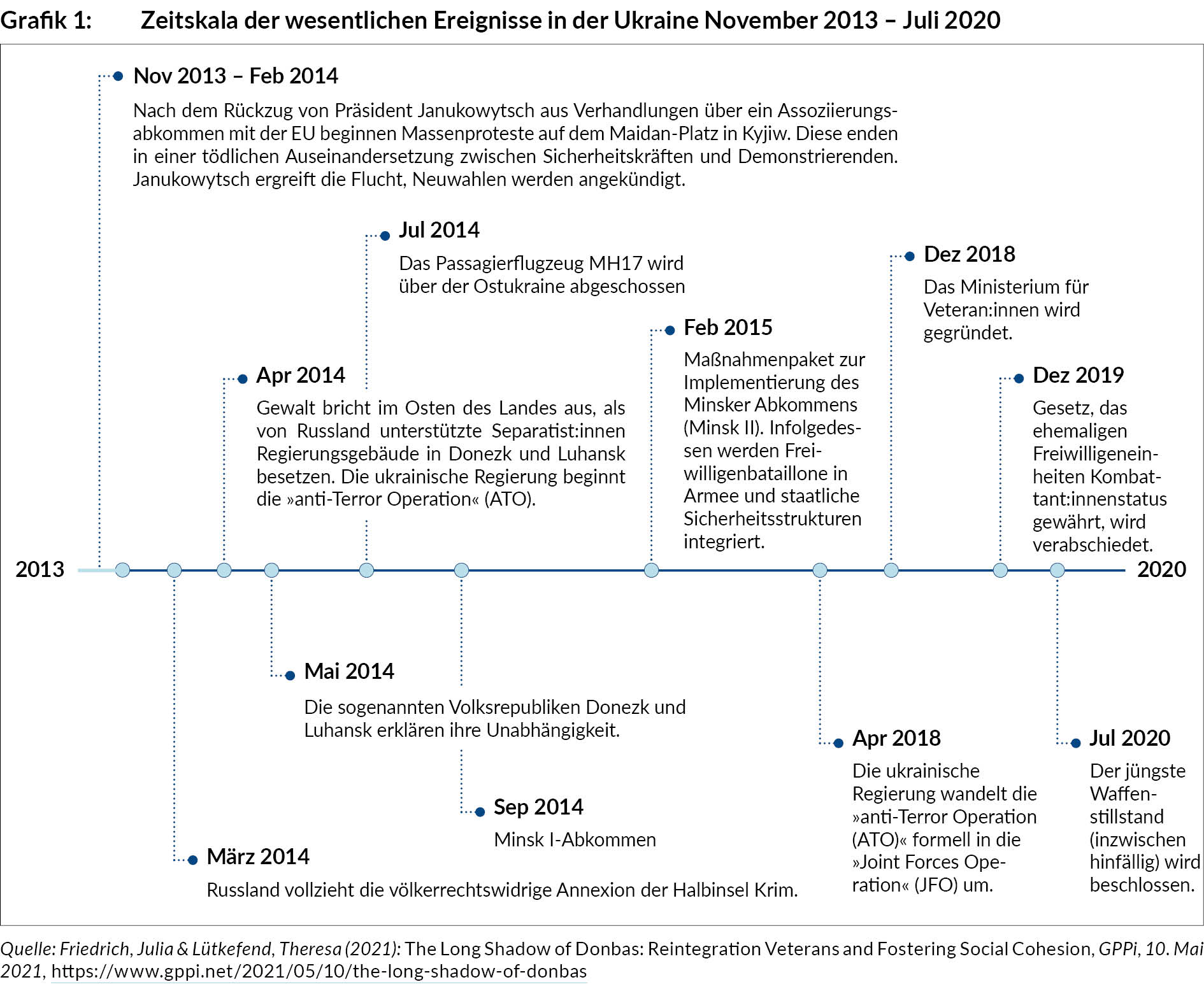

Ungefähr 500.000 Veteran:innen, die seit 2014 auf der ukrainischen Seite im Donbas gekämpft haben, sind seither in Städte und Gemeinden in der ganzen Ukraine zurückgekehrt. Für die Mehrheit der Ukrainer:innen sind sie eine der wenigen realen Erinnerungen daran, dass der Krieg im Osten des Landes weitergeht und immer wieder zu eskalieren droht. Maßnahmen zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von Veteran:innen werden in der Regel erst nach einem Friedensschluss angeschoben – doch die fast halbe Million ehemaliger Soldat:innen, deren Anzahl weiterhin steigt, können nicht auf eine Lösung des Konfliktes warten.

Denn auch im achten Jahr des Kriegs ist weder eine politische Lösung in Sicht, noch scheint ein Dialog mit Moskau wahrscheinlich – zumindest nicht in naher Zukunft. Der stockende Friedensprozess ist allerdings kein Grund, die langfristige Konfliktbearbeitung, deren Ziel ein friedliches Zusammenleben der ukrainischen Gesellschaft sein muss, nicht anzugehen. Neben der prinzipiellen Pflicht eines Staates, für seine Veteran:innen zu sorgen, gibt es klare praktische Risiken, wenn die Reintegration von Veteran:innen in den nächsten Jahren nicht gelingt. Dazu gehört deren Marginalisierung und, in Folge, auch die Gefahr, dass sich Teile dieser Bevölkerungsgruppe radikalisieren.

Erste Schritte zur Konfliktbearbeitung und Reintegration ehemaliger Soldat:innen werden in der Ukraine bereits unternommen. Sie reichen jedoch nicht aus. Das zeigen unter anderem die Ergebnisse einer von der Autorin mitverfassten Studie, die auf Basis von über 30 Interviews sowie in Fokusgruppendiskussionen in der West-, Zentral- und Ostukraine gesammelten Informationen den Status Quo und die Herausforderungen der Reintegration von Veteran:innen analysiert. Auch die nachfolgenden Beobachtungen und Empfehlungen beruhen auf den im Zuge dieser Forschung gewonnenen Erkenntnissen.

Die Reintegration von Veteran:innen ist in erster Linie eine innenpolitische Aufgabe für die ukrainische Regierung und Gesellschaft. Dennoch sollten internationale Akteure, die sich – wie die Bundesregierung – seit Jahren in der Ukraine stark engagieren, beim Thema Konfliktnachsorge schon jetzt Unterstützung leisten und dabei über das unmittelbare Kriegsgebiet im Donbas hinausblicken. Für eine langfristige Bewältigung des Konflikts ist es unabdingbar, dass die durch den Krieg entstandenen und vertieften sozialen Gräben im Land überwunden werden. Eine gelungene Reintegration von Veteran:innen ist dabei ein zentraler Aspekt, der den Einsatz von politischem und finanziellem Kapital verlangt und als eigenständige Herausforderung verstanden werden sollte.

Unzureichende staatliche Unterstützung

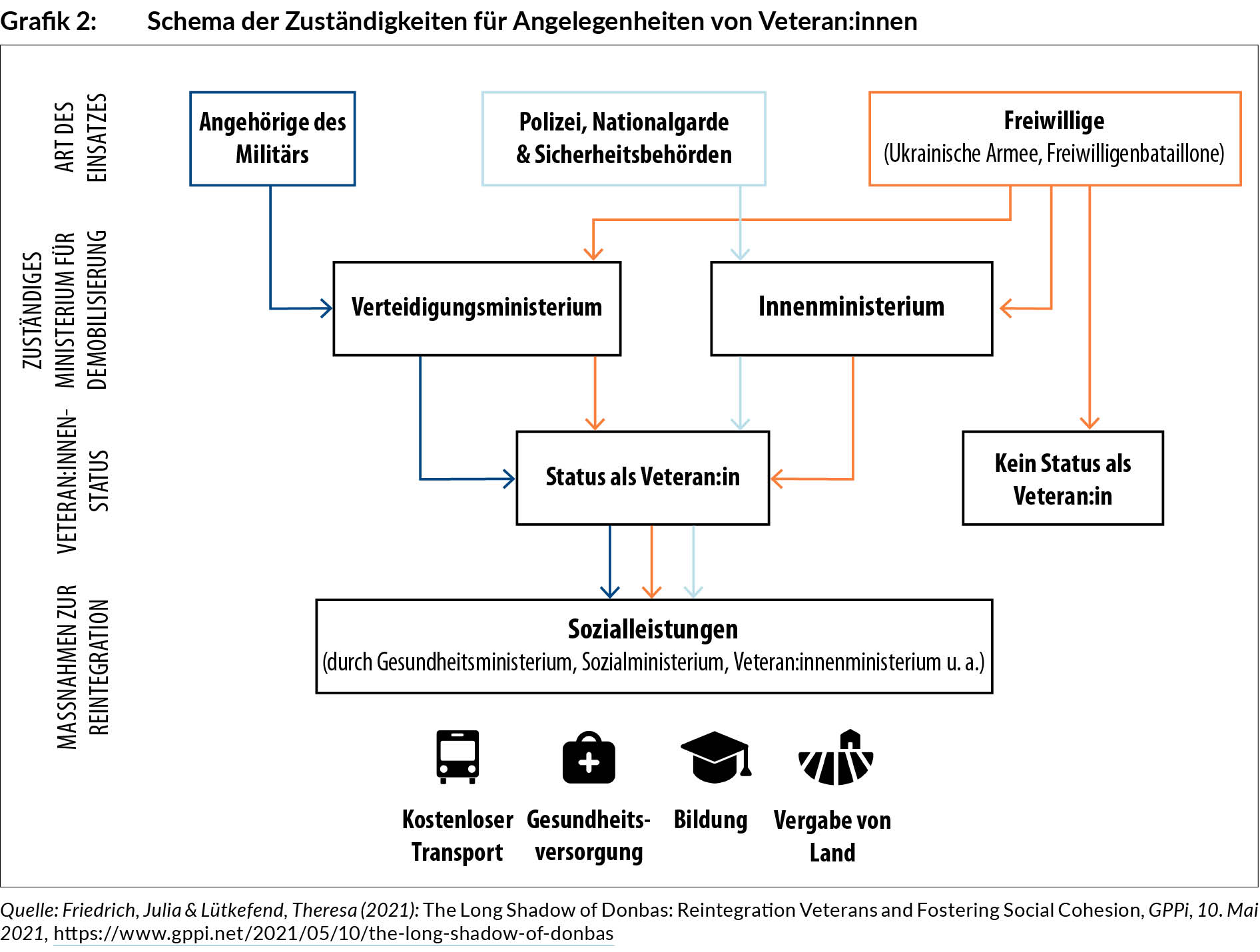

Das derzeitige System staatlicher Leistungen für Veteran:innen in der Ukraine wird sowohl von den Betroffenen selbst als auch von der Regierung und Zivilgesellschaft als unzureichend empfunden. Nach ihrer Rückkehr haben ehemalige Soldat:innen Anspruch auf eine Vielzahl staatlich geförderter Sozialleistungen. Diese sind jedoch zum Teil stark veraltet, wie etwa das Recht auf einen Festnetzanschluss oder ein Stück Land. Darüber hinaus sind sie nur für Personen zugänglich, die den Status als Veteran:in des Donbas-Kriegs erhalten. Letzteres war für viele ehemalige Kombattant:innen eine große Hürde, insbesondere für jene, die 2014/15 als Teil der verschiedenen Freiwilligenbataillone an der Front und deshalb nicht bei offiziellen militärischen Einheiten registriert waren. Den offiziellen Status als Veteran:in zu erhalten ist mittlerweile einfacher geworden, auch durch eine zivilgesellschaftliche Lobbyanstrengung für eine bessere Gesetzgebung.

Die Sachleistungen für Veteran:innen bleiben aber inadäquat, wenn sie nicht mit einer breiteren und tiefergehenden Palette von Maßnahmen verknüpft werden. Insbesondere was die Versorgung im Bereich physische und mentale Gesundheit angeht, reicht die derzeitige Unterstützung für ehemalige Kombattant:innen nicht aus. Dabei ist es selbst für Veteran:innen mit offiziellem Status schwer, Leistungen zu beziehen, wenn sie isoliert in ländlichen Gebieten leben. Und selbst wenn sie Leistungen beziehen, ist deren Ausmaß meist unzureichend.

Diese Lücke füllen im Moment oft die umfassenden zivilgesellschaftlichen Anstrengungen zur Unterstützung von Veteran:innen. In fast jedem Ort existiert ein Veteran:innenverband (wenn auch zum Teil unterschiedlicher politischer Couleur). In den großen Städten haben es sich diverse zivilgesellschaftliche Organisationen zum Ziel gesetzt, jene Hilfe zu leisten, die von Seiten des Staates häufig ausbleibt. Besonders bewährt haben sich dabei sogenannte »Hubs«, also zivile Organisationen, die mehrere zivilgesellschaftliche Initiativen miteinander verbinden und Veteran:innen so in gleich mehreren Feldern Unterstützung anbieten können. Solche Initiativen werden zum Teil bereits von internationalen Akteur:innen gefördert, sind aber in der Regel auf Ballungsräume beschränkt.

Neben dieser unmittelbaren Notwendigkeit, die individuellen Leistungen und die Gesundheitsversorgung für Veteran:innen zu verbessern, hat ihre Wiedereingliederung auch wichtige soziale und politische Dimensionen, die für die Zukunft der gesamten Ukraine entscheidend sind. Um hier Fortschritte zu erzielen, sind ganzheitliche Maßnahmen gefragt, welche die Hürden für eine gesellschaftliche Reintegration ehemaliger Kämpfer:innen angehen: Hierzu gehören die herausfordernden Dynamiken zwischen Veteran:innen und Zivilist:innen im alltäglichen Umgang miteinander, das administrative Chaos in der Verwaltung und die Steuerung von Sozialleistungen für Veteran:innen sowie deren drohende politische Entfremdung.

Risse in der Gesellschaft

Der nach wie vor andauernde Konflikt im Land hat soziale Spaltungen in der ukrainischen Gesellschaft erzeugt und zum Teil verstärkt. Auch weiterhin befeuert er eine beginnende Polarisierung: Für viele Veteran:innen ist die Einstellung ihrer Landsleute zum Konflikt zur entscheidenden Frage geworden: Ob jemand »eine unabhängige Ukraine« und damit »die Veteran:innen des Donbas-Konflikts« unterstützt, wird zum Kriterium, nach dem viele ehemalige Kämpfer:innen die Gesellschaft in »gut« und »schlecht« einteilen. Hinzu kommt, dass viele Veteran:innen zunehmend desillusioniert sind von einer Gesellschaft, deren Mehrheit sich nach bald acht Jahren immer weniger für den fortdauernden Krieg interessiert. Im Gegensatz zu den meisten Zivilist:innen hält die ungelöste Konfliktsituation viele Veteran:innen davon ab, sich voll und ganz auf ein ziviles Leben einzulassen. Ein endgültiger Übergang vom Selbstverständnis als Soldat:in zu einem Leben als Veteran:in bleibt dadurch aus. Sehr viele Betroffene äußern die Bereitschaft, im Falle einer erneuten Eskalation an die Front zurückzukehren.

Diese gesellschaftliche Entfremdung zwischen Veteran:innen und Zivilist:innen wird durch zunehmende Vorurteile gegenüber Veteran:innen – wie jenem, dass diese aggressiv und drogensüchtig seien – weiter verstärkt und durch massive russische Propaganda gezielt befeuert. Solche Zerrbilder mögen einen wahren Kern haben, denn viele Veteran:innen kämpfen tatsächlich mit Drogenmissbrauch, Aggressionen und Suizidgedanken. Dies hat allerdings vor allem mit dem unzureichenden System psychosozialer Unterstützung zu tun. All dies trägt dazu bei, dass Zivilist:innen und Veteran:innen häufig nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Während ersteren oft der direkte Zugang zu Veteran:innen fehlt, ziehen sich letztere häufig in Freundeskreise zurück, die überwiegend oder ausschließlich aus ehemaligen Kamerad:innen bestehen. Das Ergebnis sind Schweigen und Unverständnis, häufig bereits im Kreise der engsten Familie von Veteran:innen, das sich auf allen Ebenen der ukrainischen Gesellschaft reproduziert. Auf diese Weise entstehen und verfestigen sich Enklaven, die soziale Spaltung begünstigen.

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen Veteran:innen und Binnenvertriebenen. Beide Gruppen sind vom Konflikt überdurchschnittlich stark betroffen und haben in der Praxis teils ähnliche Schwierigkeiten, was den Zugang zu staatlichen Leistungen angeht. Veteran:innen betonen jedoch gerne, dass Binnenvertriebene ihre spezielle Erfahrung nicht teilen können. Diese haben wiederum keine politische Lobby, die mit der von Veteran:innen vergleichbar wäre und empfinden dies teilweise als ungerecht. Alle Beteiligten sind sich einig, dass beide Gruppen einschneidende Konflikterfahrungen gemacht haben – aber eben nicht auf die gleiche Weise wie »die anderen«.

Herausforderungen für Veteraninnen

Weibliche Veteraninnen stehen darüber hinaus noch einmal vor besonderen Herausforderungen, was ihre Reintegration in die ukrainische Gesellschaft anbelangt. Dabei machen diese einen nicht zu unterschätzenden Anteil aller Veteran:innen aus: Schätzungsweise ein Drittel der ungefähr 40.000 Freiwilligen, die 2014/15 in Bataillonen kämpften, waren Frauen. Der heutige Frauenanteil in der ukrainischen Armee beträgt um die 23 Prozent. Eine geschlechterbedingte Diskriminierung verschärft die Schwierigkeiten der Wiedereingliederung für viele Veteraninnen. Einerseits ist ihr Zugang zu den bestehenden Angeboten oft stärker eingeschränkt, unter anderem weil wenige Treffpunkte für Veteran:innen auch auf Frauen ausgerichtet sind. So fehlt es etwa an Frauentoiletten oder Angeboten für Kinderbetreuung. Andererseits wird ihnen häufig vorgehalten, nur an die Front gegangen zu sein, um einen Mann zu finden oder sich ihren Veteraninnenstatus durch sexuelle Dienste »erarbeitet« zu haben.

Es bräuchte also spezielle Programme, welche gezielt auf Veteraninnen zugeschnittene Schwerpunkte wie die Traumabewältigung nach erlebter sexueller Gewalt oder allgemeinerer geschlechterspezifischer Diskriminierung setzen. Internationale Akteure können in diesem Bereich zudem einiges aus der ukrainischen Erfahrung lernen: Im Bereich der Wiedereingliederung von Soldatinnen gibt es auf Seiten westlicher Staaten kaum Erfahrungen vergleichbaren Ausmaßes.

Administrative Koordinationsprobleme

Ein Hauptgrund für das unzureichende System an Sozialleistungen für Veteran:innen ist, dass es an administrativer Koordination mangelt. Eigentlich sollte das Ende 2018 eigens für die Angelegenheiten ehemaliger Kombattant:innen gegründete Veteran:innenministerium dafür zuständig sein, Reintegrationsmaßnahmen zu koordinieren. Allerdings kommt die Behörde dieser Aufgabe bislang nicht nach, unter anderem da es am nötigen Personal sowie an Finanzierung und politischem Rückhalt in der Regierung mangelt. So hat das Ministerium wenig Einfluss in den Regionen und kann vor Ort keine einheitlichen Versorgungsstandards durchsetzen. Zudem hat es nicht die nötige Autorität, die mächtigen Innen- und Verteidigungsministerien in für Veteran:innen relevanten Bereichen zur Zusammenarbeit zu bringen. Insbesondere das Verteidigungsministerium sieht Veteran:innen nicht als Teil des eigenen Verantwortungsbereichs an. Dadurch bleibt eine ausreichende Vorbereitung auf die Demobilisierung und Reintegration noch während des Militärdienstes aus.

Ein weiteres Problem auf administrativer Seite ist der verheerende Mangel an Daten: Zwar wurde in Kooperation mit der amerikanischen Organisation IREX mittlerweile ein elektronisches Register aller Veteran:innen auf den Weg gebracht. Dennoch ist weiterhin unklar, wie viele Veteran:innen es eigentlich gibt und wo in der Ukraine sie sich aufhalten. Noch größere blinde Flecken gibt es in Bezug auf exakte Daten zur sozio-ökonomischen Situation von Veteran:innen, wie etwa deren Beschäftigungsrate, oder zu speziellen Themen wie Suiziden oder häuslicher Gewalt. Diese Datenlücken sind zum einen das Resultat mangelnder Kapazitäten innerhalb der ukrainischen Regierung zur Erfassung und Verarbeitung solcher Informationen. Bei der Frage nach der exakten Anzahl der Veteran:innen spielt zudem die oben beschriebene Statuseinordnung eine Rolle: Die Anzahl von Menschen mit offiziellem Veteran:innenstatus entspricht nicht zwangsläufig der wahren Anzahl aller Veteran:innen. Zum anderen sind mangelnde Daten auch eine Konsequenz eines dysfunktionalen Leistungssystems: So werden beispielsweise Suizide zum Teil nicht als solche erfasst, weil die Familien der Verstorbenen dann ihr Anrecht auf staatliche Leistungen verlieren würden. Datenlücken können somit auch das Resultat guter Intentionen sein. Während diese zwar im Individualfall Abhilfe schaffen, erweisen sie sich für die Bekämpfung des Problems als kontraproduktiv, da dessen wahres Ausmaß nicht bekannt wird.

Politische Akteur:innen oder Spielball der Politik?

Neben der gesellschaftlichen und der administrativen Ebene gibt es auch auf politischer Ebene Faktoren, die zur gesellschaftlichen Polarisierung und Marginalisierung von Veteran:innen beitragen. In den internationalen Medien sorgen immer wieder rechtsradikale Milizen in der Ukraine für Schlagzeilen. Da einige von ihnen mit Freiwilligenverbänden, die 2014/15 in der Ostukraine gekämpft haben, assoziiert sind, werden Veteran:innen ebenfalls mit ihnen in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind rechtsradikale Akteur:innen eine Interessengruppe innerhalb der ukrainischen Veteran:innencommunity und bieten ehemaligen Kämpfer:innen zum Teil Strukturen und Zugang zu (il-)legaler Arbeit.

Doch die Realität ist komplexer als das in den (internationalen) Medien und der ukrainischen Gesellschaft häufig verzerrt dargestellte Bild. Rechtsradikale Bewegungen sind in keiner Weise repräsentativ für alle Veteran:innen. Die Mehrheit der Veteran:innen ist politisch eher neutral oder passiv. Wenn manche von ihnen Hilfestellung oder Gelegenheitsjobs von rechten Akteur:innen akzeptieren, geschieht das in der Regel aus pragmatischen Gründen. Die Tatsache, dass Russland das Narrativ, alle ukrainischen Soldat:innen und Veteran:innen seien »Banditen und Faschisten«, durch Propaganda seit Beginn des Konflikts gezielt und massiv vorangetrieben hat und bis heute bedient, erschwert eine realistische Einschätzung der Situation sowohl für den ukrainischen Staat als auch für internationale Akteure. Zur Verzerrung des Bildes trägt außerdem bei, dass radikale Gruppierungen und Akteur:innen meist die lautesten Stimmen im Diskurs sind. Die Mehrheit der Veteran:innen werden also nicht (mehr) gehört. So werden diese Gruppen zu einem weiteren Faktor, der Zivilist:innen und Veteran:innen voneinander entfernt und die Reintegration ehemaliger Kämpfer:innen erschwert.

Neben den zuvor beschriebenen Diskriminierungserfahrungen, die Veteran:innen in einigen Bereichen der ukrainischen Gesellschaft machen, sind sie gleichzeitig auch Heldenfiguren und somit eine von der Politik begehrte Zielgruppe. Viele Parteien bemühen sich darum, Veteran:innen für die eigenen Reihen zu gewinnen, um so in der Bevölkerung Patriotismuspunkte zu gewinnen. Dies erlaubt es Veteran:innen einerseits, Einfluss auf die Politik zu üben. Andererseits haben sie dabei nicht immer die Kontrolle darüber, wie sie für politische Zwecke genutzt werden. Zudem sind manche Veteran:innen wertvolle Rekrut:innen für private Geschäftsleute, die sich durch kleine Einheiten ehemaliger Kämpfer:innen ihre Geschäfte sichern lassen. Solche sogenannten »Privatarmeen« können attraktive Angebote für jene Veteran:innen sein, die keine Perspektive oder andere mögliche Tätigkeiten für sich sehen. Auch zu diesem Phänomen gibt es keine Daten, die dessen tatsächliches Ausmaß belegen könnten.

Kein Frieden ohne Veteran:innen?

Sehr deutlich wahrgenommen wird die besondere gesellschaftliche Rolle der Veteran:innen, wenn es um einen möglichen Friedensschluss im Donbas geht. Die Proteste gegen eine »Kapitulation« während der letzten Friedensverhandlungen im Normandie-Format im Jahr 2019 wurden lautstark von radikaleren Teilen der Veteran:innenszene angeführt. Die Forderung, gewisse rote Linien gegenüber Russland nicht zu überschreiten, findet allerdings deutlich breiteren Zuspruch, der über einen radikalen Rand und weit über die Veteran:innencommunity hinausgeht. Es gibt dabei keinen allgemein anerkannten Konsens, worin diese Linien genau bestehen. Vielmehr wird häufig davon ausgegangen, dass Veteran:innen zu keinerlei Kompromiss bereit sind und am liebsten eine Mauer zwischen sich und den nicht-regierungskontrollierten Gebieten im Donbas bauen und somit die umkämpften Gebiete und die dort lebenden Menschen einfach aufgeben würden.

Solche Annahmen greifen jedoch zu kurz. Es stimmt, dass Veteran:innen nach ihren Kampferfahrungen nicht besonders erpicht darauf sind, Russland entgegenzukommen. Aus demselben Grund sind sie in der Regel aber umso überzeugter davon, dass die Gebiete, für die sie gekämpft haben, alleine schon aus Prinzip nicht aufgegeben werden dürfen. Es gibt zudem eine wenig beachtete Gruppe von Veteran:innen, die gleichzeitig auch Binnenvertriebene sind und somit oft ein stärkeres Verbundenheitsgefühl dieser Region gegenüber empfinden. Sie haben zum Teil noch Familie in den nicht-regierungskontrollierten Gebieten, können ihre Angehörigen aber im Gegensatz zu »regulären« Binnenvertriebenen aus Sicherheitsgründen nicht besuchen. Insbesondere diese Menschen sind oft nicht bereit, den Donbas aufzugeben und könnten im Dialog zwischen regierungs- und nicht-regierungskontrollierten Gebieten potenziell eine wichtige vermittelnde Rolle einnehmen.

Ausblick

Die Frage, wie die Reintegration der Donbas-Veteran:innen gelingen kann, ist eine der wichtigsten Herausforderungen der Konfliktnachsorge, die sich der Ukraine stellen. Der ungelöste Konflikt, der nun in das achte Jahr geht und weiterhin fast täglich Menschenleben fordert, sorgt dafür, dass Themen der Konfliktnachsorge teilweise auf ein unbestimmtes »danach« verschoben werden. Es wäre jedoch fatal für die Ukraine, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit den unbearbeiteten Traumata und unbeantworteten Fragen zur Zukunft des Donbas, der Krim und der Rolle des Konfliktes in der gesamten Ukraine einhergehen, hintanzustellen.

Ein ukrainischer Dialog über die Zukunft des Donbas, der alle Teile der Gesellschaft einschließt, wäre ein sinnvoller Schritt, um diese Themen anzugehen. Dieser kann nur aus der Ukraine selbst heraus angestoßen werden. Dennoch können internationale Akteure ihn unterstützen und Anreize setzen. Veteran:innen, ihren Angehörigen, Binnenvertriebenen und anderen, vom Konflikt besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Ein solcher Dialog ist eine enorme und nur langfristig zu bewältigende Aufgabe. Aber er ist essenziell, wenn eine weitere Vertiefung von gesellschaftlichen Gräben verhindert werden und Frieden nachhaltig gefördert werden soll.

Dieser Beitrag beruht auf den Forschungsergebnissen der Studie »The Long Shadow of Donbas: Reintegrating Veterans and Fostering Social Cohesion in Ukraine«, welche die Autorin gemeinsam mit Theresa Lütkefend im Mai 2021 veröffentlicht hat. Das Forschungsprojekt wurde durch finanzielle Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kyjiw ermöglicht.