Einleitung

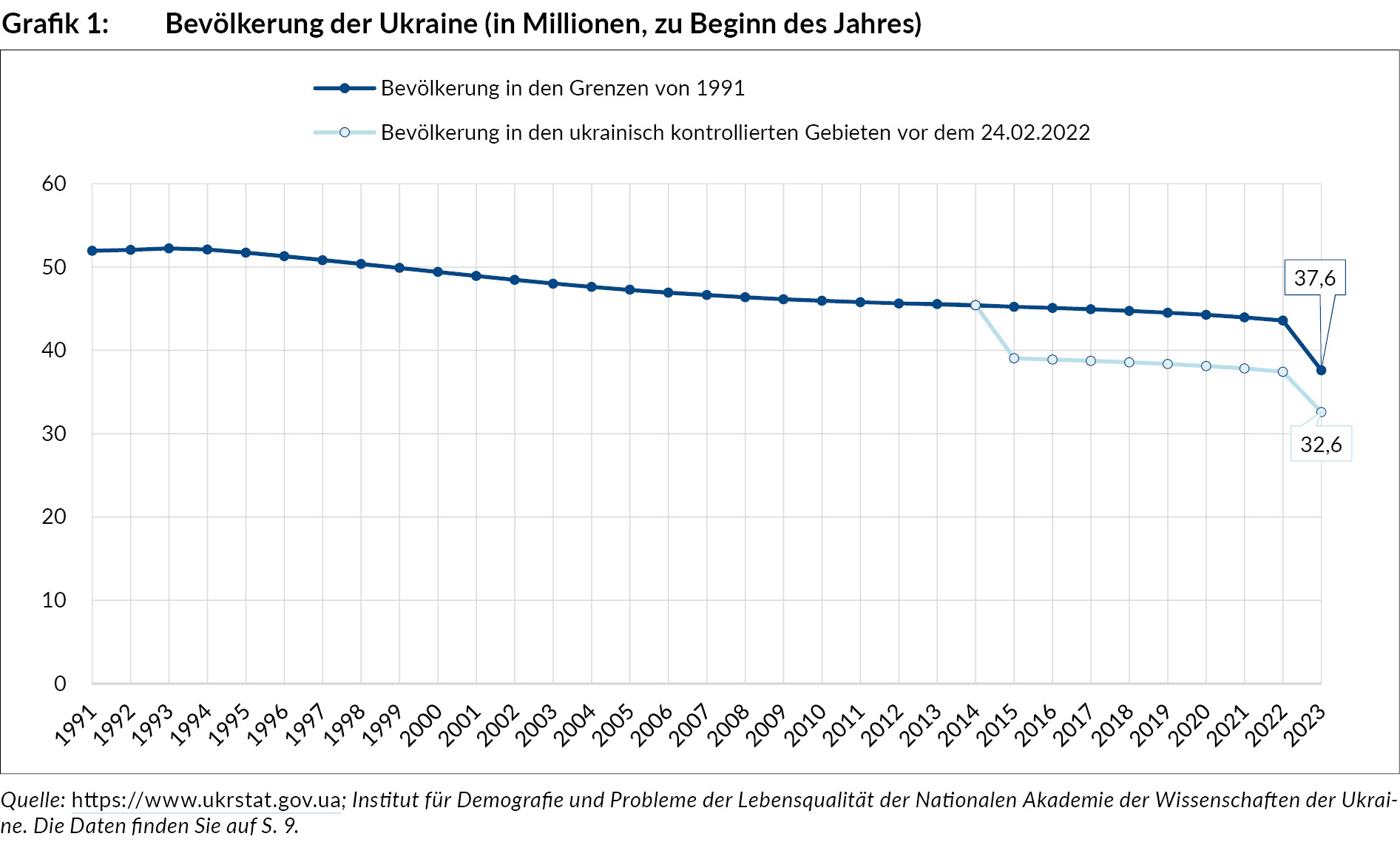

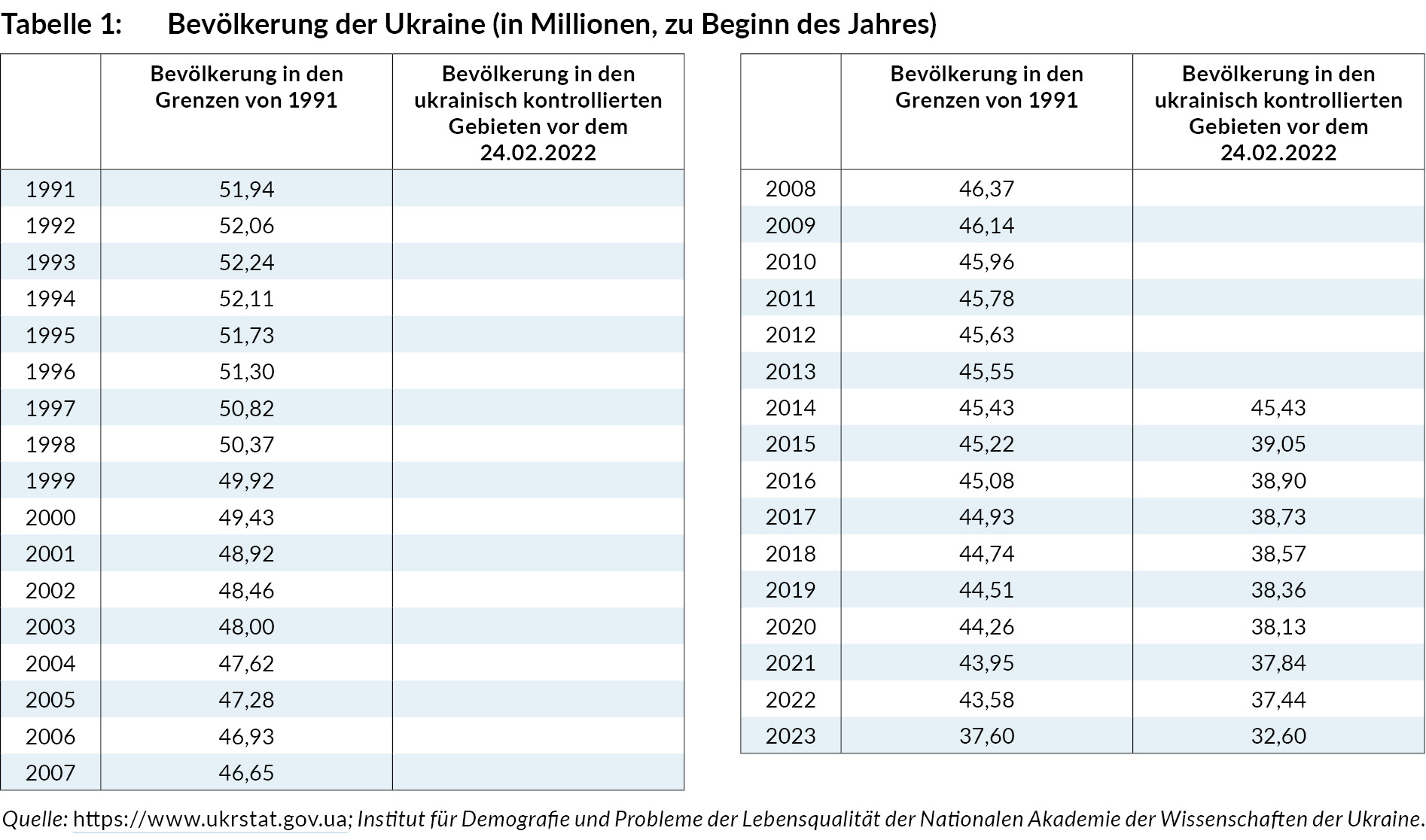

Seit 1991 erlebt die Ukraine eine rapide Entvölkerung. Diese wurde durch eine umfangreiche Auswanderung von Ukrainer:innen verschärft, zum Beispiel durch Arbeitsmigration. Die rechtswidrige Annexion der Krim 2014 und die anschließenden Kämpfe im Donbas haben die demografische Lage weiter verschärft. Die russische Vollinvasion von 2022 hat dazu geführt, dass die ohnehin niedrige Geburtenrate drastisch zurückging und die Sterblichkeit in allen Altersgruppen zunahm. Mehrere Millionen Menschen sind als Binnenflüchtlinge (IDPs) in andere Regionen der Ukraine geflohen. Mehr als sechs Millionen Ukrainer:innen, meist Frauen und Kinder, waren gezwungen, das Land zu verlassen (siehe dazu auch Ukraine-Analysen 269[1]). Es besteht die Gefahr, dass nicht nur die Migration der Flüchtenden, sondern auch die umfangreiche Arbeitsmigration ins Ausland sich mit der Zeit zu einer permanenten Migration wandelt. Durch diese Faktoren ist die Bevölkerung des Landes von 51,9 Millionen Menschen 1991 auf 42 Millionen im Januar 2022 zurückgegangen. Mit Stand vom 1. Januar 2023 lebten nur 37,6 Millionen Menschen innerhalb der Landesgrenzen von 1991. Und innerhalb des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiets waren es gar nur 32,6 Millionen Menschen.

Das bedeutet, die Bevölkerungsverluste innerhalb der Grenzen von 1991 liegen bei über 14 Millionen (27,6 %). Der Anteil steigt sogar auf 37,4 Prozent, wenn der Verlust der Bevölkerung, die seit 2014 nicht mehr auf von der Regierung kontrollierten Gebieten lebt, mit eingerechnet wird (der Gesamtverlust beträgt rund 19 Mio.). Obwohl ein Teil der von Russland besetzten Gebiete wieder befreit wurde, haben sich die Bevölkerungsverluste in den letzten sechs Monaten durch anhaltende Fluchtbewegungen wohl trotzdem erhöht.

Da die Ukraine seit 2001 keinen Zensus mehr durchgeführt hat, ist es schwierig, die genaue Bevölkerungszahl des Landes zu bestimmen. Schätzungen sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. Die Prognose zur zukünftigen Bevölkerung der Ukraine gestaltet sich noch schwieriger. Erstens fehlen Informationen über die Bevölkerung in den besetzten Gebieten und den Gebieten in der Nähe der Frontlinie. Zweitens gibt es verschiedene Szenarien zur militärischen Entwicklung, die direkte Auswirkungen auf die demografische Lage haben. Drittens ist es schwer vorherzusagen, ob und wann IDPs oder Personen, die ins Ausland geflohen sind, zurückkehren werden. Jede demografische Einschätzung und staatliche Strategie muss all diese Faktoren bei der Entwicklungsplanung für das Land berücksichtigen.

Arbeitsmigration als wichtiger Faktor der demografischen Entwicklung

Migration ist ein zentraler Faktor für die demografische Entwicklung der Ukraine. Sie verändert auch die Altersstruktur der Bevölkerung durch die massive Abwanderung von Personen, die im erwerbsfähigen Alter oder jünger sind. Dadurch verringern sich die Gesamtzahl und der prozentuale Anteil der Kohorten im reproduktionsfähigen Alter, was den Prozess der demografischen Alterung und des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs beschleunigt.

Die Ukraine »exportiert« bereits seit Jahrhunderten Menschen und Arbeitskräfte: Bewohner:innen der westlichen Gebiete, die zu Österreich-Ungarn oder Polen gehörten, zogen westwärts in die »Neue Welt«. Jene, die im Russischen Reich lebten, zogen gen Osten nach Sibirien. Später, nach Gründung der UdSSR, beteiligten sich viele Ukrainer:innen am Aufbau von Komsomolsk am Amur und der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) in den 1930ern und später an der »Neulanderschließung« in Sibirien und Kasachstan in den 1950ern. Und es war Moskau, das mit den Möglichkeiten, die es bot, die vielversprechendsten und intelligentesten jungen Menschen anzog, wie Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen. Einige, besonders diejenigen, die unter schwierigen Bedingungen, etwa im hohen Norden arbeiteten, kehrten zwar zurück, weswegen sich die Bevölkerung mitunter sogar vergrößerte. Gleichzeitig verstärkte diese Migration – da es sich um Rentner:innen handelte – die Alterung der Bevölkerung.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Fall des Eisernen Vorhangs verließen viele Ukrainer:innen das Land nicht nur in Richtung Russland, sondern auch in andere Länder. Polen übernahm die Rolle des wichtigsten Migrationsziels: 2019 erhielten rund 972.000 Ukrainer:innen eine Arbeitserlaubnis in Polen[2]. Da sich ein beträchtlicher Teil der ukrainischen Migrant:innen im Ausland nicht registrieren lässt, haben wir keine genaueren Schätzungen zu deren Zahlen. Vor der Corona-Pandemie waren es schätzungsweise zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen.

Folgen der russischen Invasion für die demografische Entwicklung

Mit dem 24. Februar 2022 änderte sich die Situation dramatisch, denn Hunderttausende Ukrainer:innen suchten über Nacht Schutz vor der russischen Invasion, vor allem in Nachbarländern wie Polen. Ungeachtet des angeblich gut etablierten Systems der Registrierung von Grenzübertritten stellte die Schätzung der Migrationszahlen insbesondere in den ersten Tagen des Krieges eine Herausforderung dar. So haben laut dem ukrainischen Grenzschutz zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 24. Mai 2023 rund 1,7 Millionen mehr Menschen die Ukraine verlassen,[3] als über die Grenzen zu Moldau, Polen, Rumänien, die Slowakei und Ungarn in die Ukraine zurückkehrten. Gleichzeitig gibt der Staatliche Grenzschutz der Ukraine an, dass 200.000 Männer in die Ukraine zurückgekehrt sind, um sich am Kampf gegen den Aggressor zu beteiligen, was den Überhang in der Migrationsbilanz etwas verringern würde.

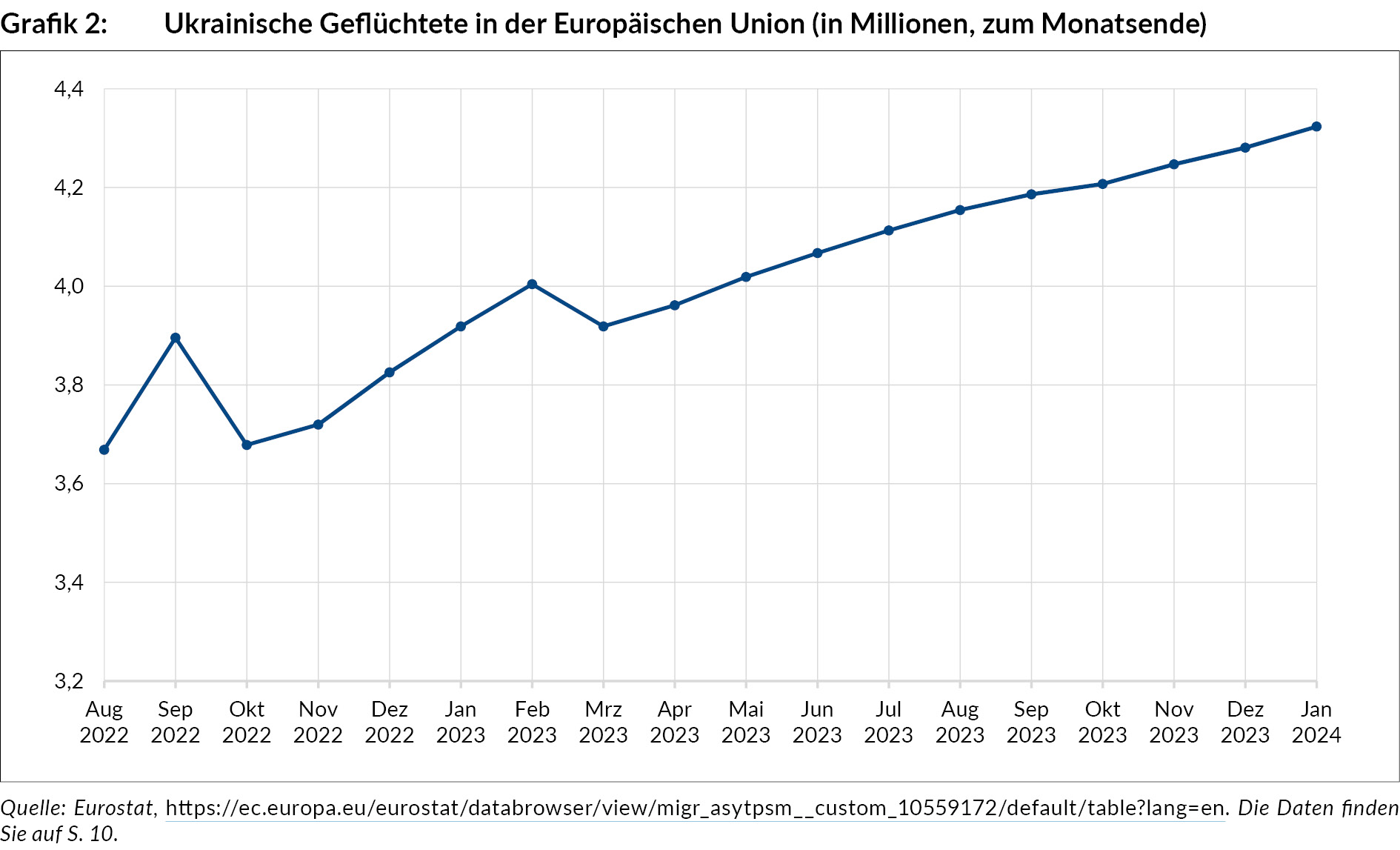

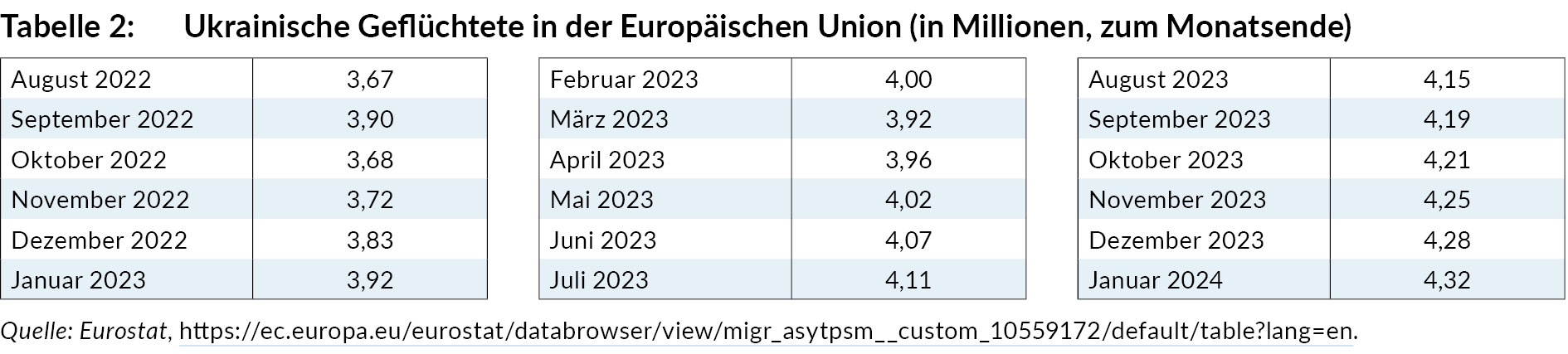

In den vergangenen 18 Monaten (vom 31.08.2022 bis zum 31.01.2024) hat die Zahl der Ukrainer:innen, die im Ausland Zuflucht gesucht haben, um 654.800 Personen zugenommen (um 36.400 pro Monat), wodurch die Gesamtzahl der in EU-Ländern registrierten ukrainischen Bürger:innen mit temporärem Schutzstatus auf 4,3 Millionen[4] gestiegen ist. Das sind mehr als zwölf Prozent der heutigen ukrainischen Bevölkerung (in den Grenzen von 1991). Insgesamt hielten sich am 15.3.2024 rund 6,5 Millionen Ukrainer:innen außerhalb der Ukraine[5] auf (auch in Staaten jenseits der EU, etwa in Großbritannien, Kanada, den USA, Russland, Belarus…).

Mit Stand vom 1. Januar 2024 befand sich die größte Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland (1.270.200), gefolgt von Polen (951.600) und der Tschechischen Republik (381.200). Insgesamt leben in diesen drei Ländern über 60 Prozent aller ins Ausland geflüchteten Ukrainer:innen. Unter den ukrainischen Kriegsflüchtlingen sind überwiegend Frauen und Kinder[6], da Männer im wehrfähigen Alter (18–60 Jahre) das Land nicht verlassen dürfen. Daher beträgt der Anteil der erwachsenen Männer (über 18 Jahre) unter den ins Ausland Geflüchteten nur 20,7 Prozent. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen (0–17 Jahre) beträgt bis zu 33,2 Prozent, junge Frauen (18–34 Jahre) machen 16,4 Prozent aus, und Frauen im erwerbsfähigen Alter (18–64 Jahre) machen mit 41,7 Prozent die größte Gruppe aus.

Projiziert man die Altersstruktur der in der EU registrierten ukrainischen Flüchtlinge auf die Gesamtheit der Geflüchteten (über die EU-Staaten hinaus), ergibt sich eine geschätzte Gesamtzahl von geflohenen Ukrainer:innen im erwerbsfähigen Alter von vier Millionen. Im Vergleich zur Situation vor der Vollinvasion haben sich die Migrationsverluste bei der erwerbsfähigen Bevölkerung somit vermutlich mindestens verdoppelt. Mit Stand von Mitte 2023 lebten auf dem von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiet 20,9 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 und 5,4 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Gleichzeitig sind über 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche aus der Ukraine geflohen. Derlei Veränderungen in der Altersstruktur sind kaum zu überschätzen, insbesondere mit Blick auf die zukünftige Reproduktion – und damit auf die weitere demografische, aber auch wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Die Aussichten auf eine Rückkehr der Geflüchteten stehen in direktem Zusammenhang mit der Dauer ihres Aufenthalts im Ausland, die wiederum maßgeblich von der Dauer der »heißen Phase« des Krieges abhängt: Je länger diese andauert, desto größer die Zerstörungen in der Ukraine, und je mehr Familien Angehörige, Wohnraum und Jobs verlieren, desto geringer wird die Motivation zur Rückkehr. Hinzu kommt, dass je länger die Emigration andauert, desto mehr Migrant:innen im Ausland Arbeit finden und sich ein neues Leben in einer neuen Gesellschaft aufbauen. Mit jedem Monat, den ukrainische Flüchtlinge im Ausland bleiben, sinkt die Wahrscheinlichkeit ihrer Rückkehr. Aktuelle Umfragen[7] unter Geflüchteten Ukrainer:innen in Deutschland, Polen und Tschechien legen nahe, dass nur noch etwa die Hälfte von ihnen beabsichtigt, zurückzukehren.

Eine Feststellung der gegenwärtigen und zukünftigen Folgen durch kriegsbedingte Migration erfordert zudem die Berücksichtigung des Umstands, dass 70 Prozent der geflüchteten ukrainischen Frauen einen Universitätsabschluss haben. Darüber hinaus neigten jene Frauen schneller dazu, ins Ausland zu gehen, die keine Angst davor hatten, die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal und das ihrer Kinder in die Hand zu nehmen und die willens waren, in einem fremden Land die Suche nach Arbeit aufzunehmen, eine neue Sprache zu erlernen und sich an neue Lebensbedingungen anzupassen. In Polen hat mehr als die Hälfte dieser Frauen bereits eine Arbeit gefunden, und einige, wenn auch wenige, haben sogar eigene Unternehmen gegründet (zur Lage der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland siehe Ukraine-Analysen 298[8]). Wenn sie nicht zurückkehren, wird dies einen erheblichen Verlust an Humankapital für die ukrainische Wirtschaft bedeuten.

Ein weiteres Risiko besteht in der Möglichkeit einer »zweiten Welle« der kriegsbedingten Migration: Wenn die Bedingungen in der ukrainischen Heimat – insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Arbeit und Wohnraum – die Rückkehr der geflüchteten Frauen verhindern, ist es wahrscheinlich, dass eine beträchtliche Anzahl ihrer Ehemänner versuchen wird, ihnen ins Ausland zu folgen, sobald das Kriegsrecht aufgehoben wird und sie die Möglichkeit erhalten, die Ukraine zu verlassen. Die zusätzliche Abwanderung Zehntausender, wenn nicht Hunderttausender junger, oft gut ausgebildeter Männer, zöge weitere demografische, soziale und wirtschaftliche Verluste nach sich.

Die Geburtenkrise infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion

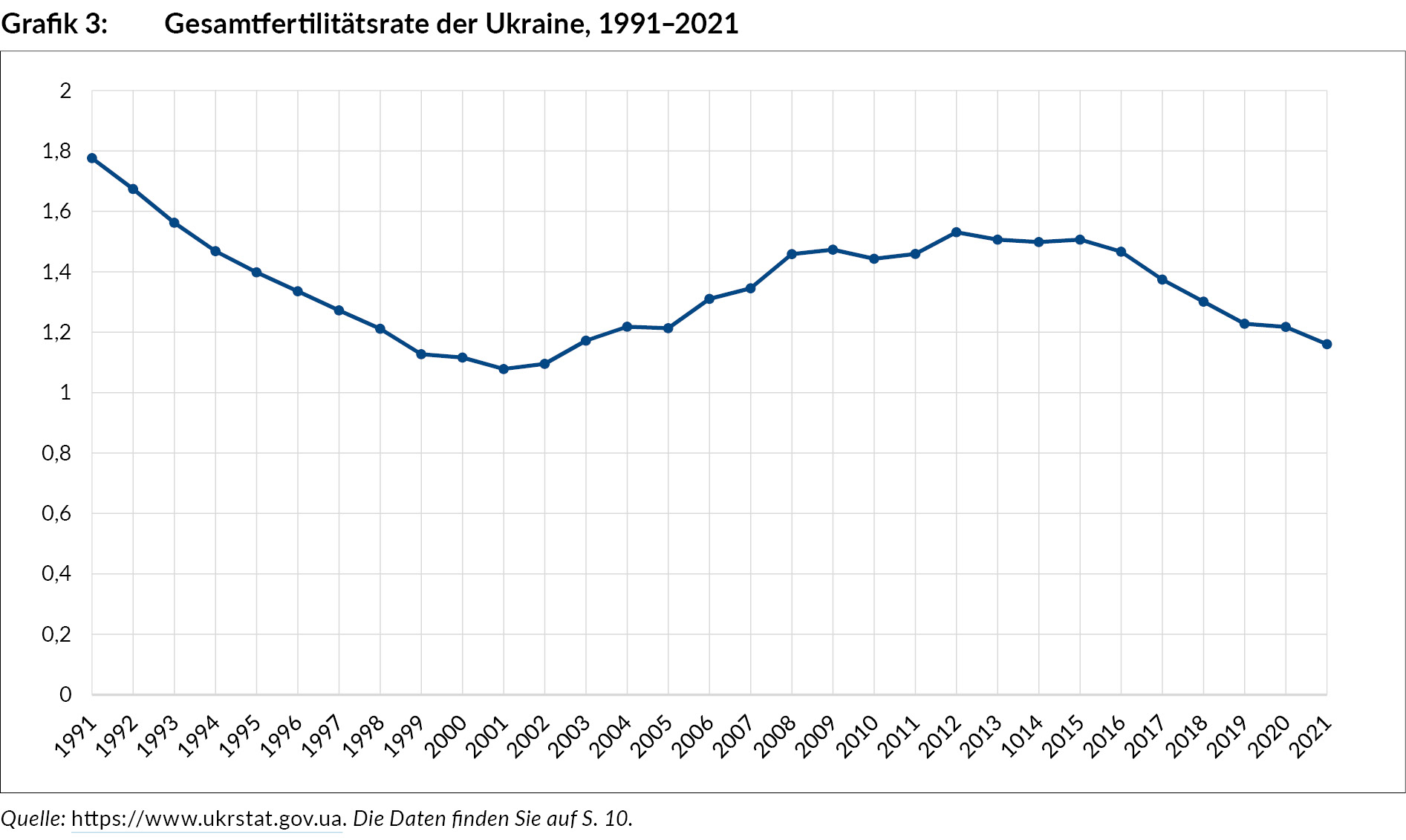

Die Geburtenrate, auch Fertilität genannt, ist in vielen europäischen Ländern, einschließlich der Ukraine, auf ein Niveau gesunken, das nicht einmal den Fortbestand der Bevölkerung gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ist der starke Rückgang der Fertilitätsrate in der Ukraine in den 1990er Jahren jedoch nicht auf das steigende Gebäralter der Frauen zurückzuführen. Vielmehr führten die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen nach dem Zusammenbruch des sowjetischen (Sozial-)Systems, wie Armut, Arbeitslosigkeit und sinkender Lebensstandard, zu einem Rückgang der Zahl der Familien mit zwei oder mehr Kindern. Während in Europa der Rückgang der Gesamtfertilität auf das steigende Gebäralter der Frauen zurückzuführen ist, war es in der Ukraine in den 1990er Jahren der Rückgang der Geburtenrate.

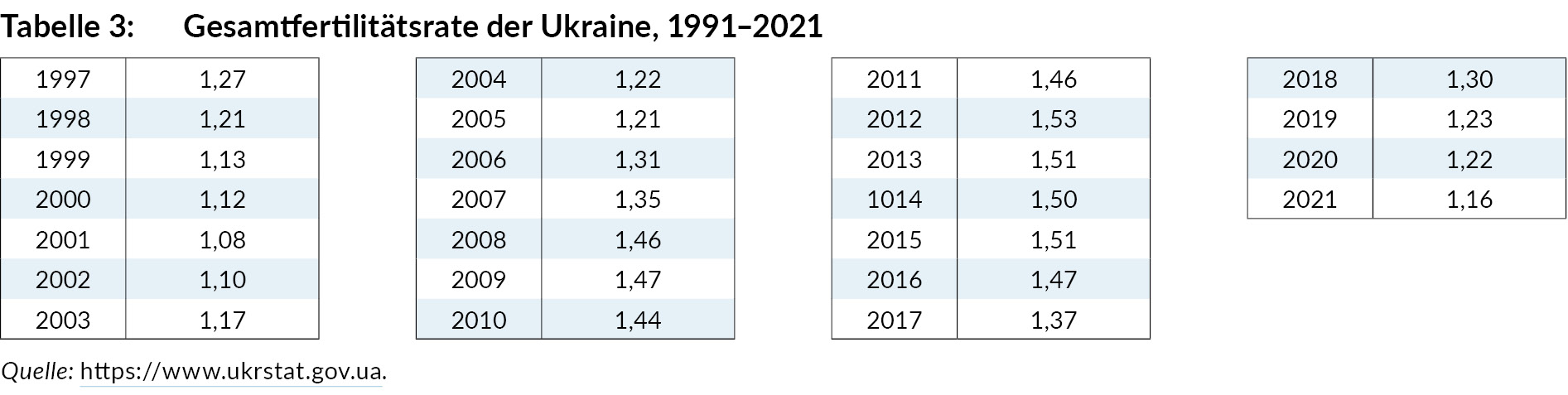

Erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wandelte sich die Fertilität in der Ukraine in Richtung europäischer Muster: Das Durchschnittsalter der Mütter begann zu steigen, was den Rückgang der Fertilität in den Folgejahren (1997–2001) verstärkte. Wie in anderen europäischen Ländern führten folgende Faktoren zu einer späteren Erstgeburt: Die Erfordernis eines Berufsabschlusses, der Widerspruch zwischen Beschäftigung und Mutterschaft, unsichere Beschäftigungsverhältnisse, Veränderungen in den partnerschaftlichen Beziehungen, veränderte soziale Normen in Bezug auf Elternschaft, neue Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, gestiegene Kosten für die Kinderbetreuung, erhöhtes Armutsrisiko für Familien mit Kindern (besonders nach der Geburt des zweiten Kindes) usw. Diese Faktoren erklären die extrem niedrige Fertilität in der Ukraine um die Jahrtausendwende. Erst ab 2002 stieg die Gesamtfertilitätsrate wieder an (siehe Grafik 3).

Die Geburtenraten in der Ukraine haben bereits seit den 1960er Jahren die Reproduktion der Bevölkerung nicht mehr gewährleisten können. 60 Jahre lang ist das notwendige Niveau von durchschnittlich 2,12–2,15 Kindern pro Frau nicht erreicht worden. In dieser Hinsicht sind die Jahre 2001 und 2002, als die Gesamtfertilitätsrate bei 1,07 bzw. 1,09 lag, wahrlich katastrophal gewesen. 2021 lag die Fertilitätsrate bei 1,16. Es wird geschätzt, dass 2022 und mehr noch 2023 die Gesamtfertilitätsrate in der Ukraine unter 0,9 lag, was der mit Abstand niedrigste Wert in Europa wäre (in der EU[9] wies Frankreich mit 1,84 den höchsten Wert auf und Spanien mit 1,19 den niedrigsten). Das ist darauf zurückzuführen, dass Familien getrennt wurden (Männer wurden mobilisiert, Frauen flohen), allgemeine Unsicherheit herrschte, der Lebensstandard für die meisten gesunken war und die Zukunftsperspektiven unklar waren. Vor Kriegsende ist nicht mit einem Anstieg der Geburtenrate zu rechnen.

Niedrige Lebenserwartung besonders bei Männern

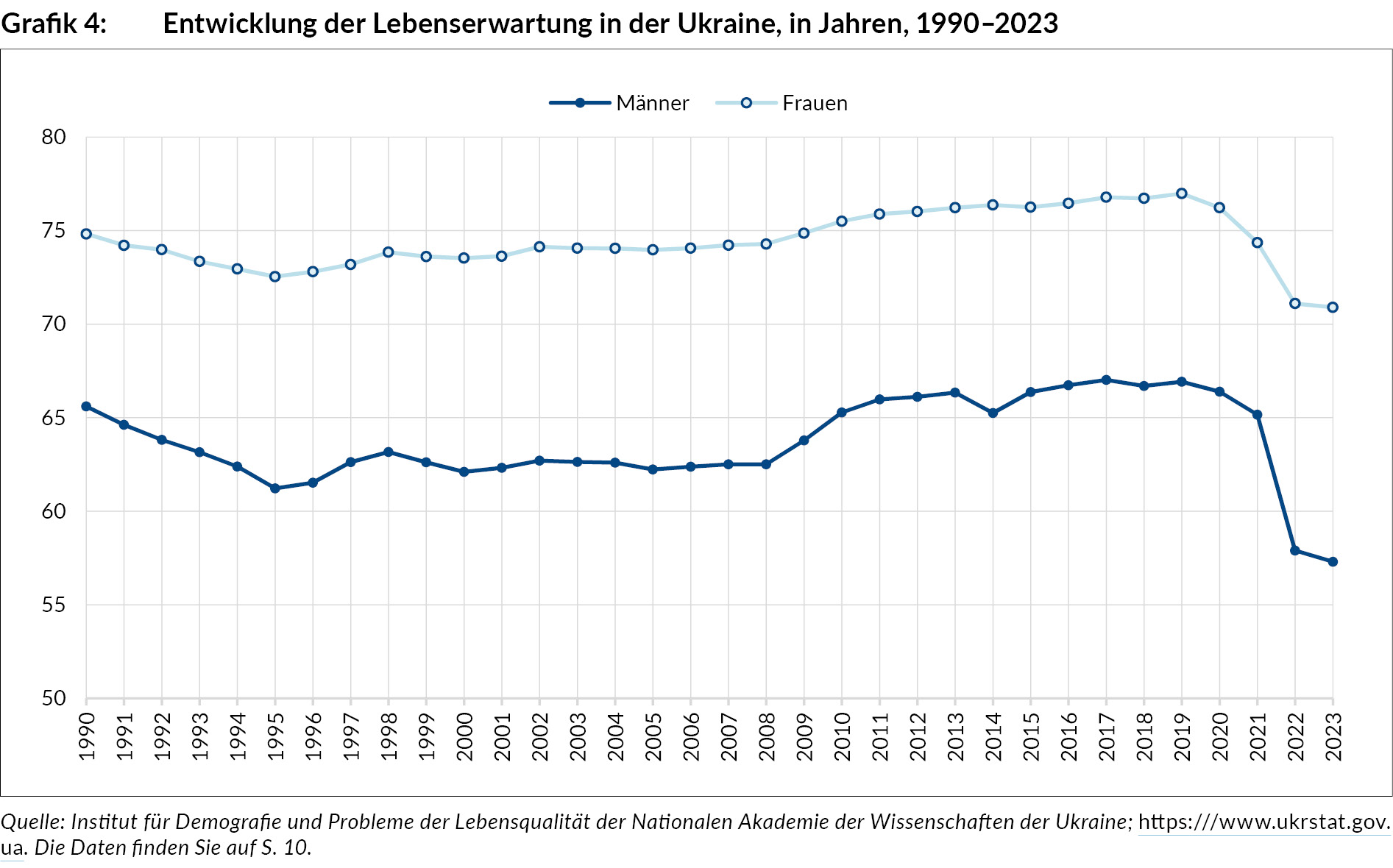

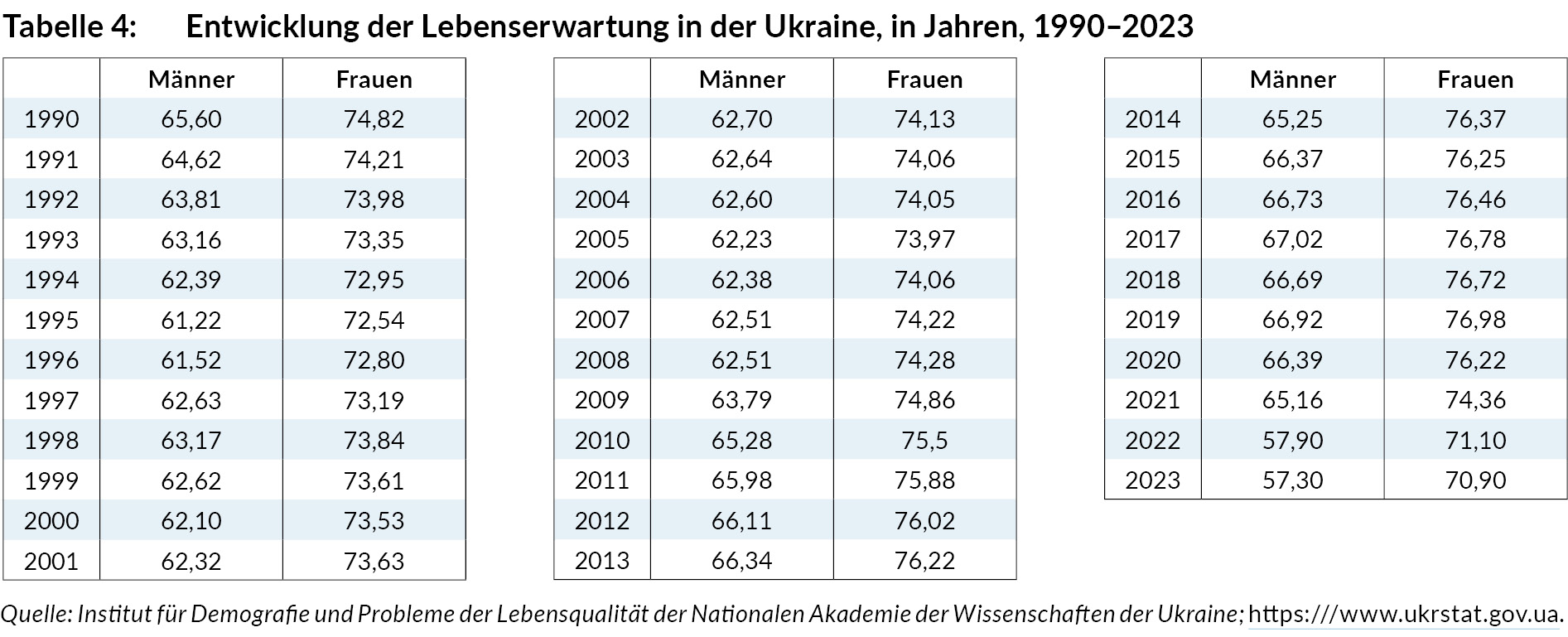

Anders als in wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern, verändert sich die Lebenserwartung in der Ukraine wellenförmig: Auf Phasen sinkender Lebenserwartung folgen Zeiten steigender Lebenserwartung. Die größte Veränderung ist bei Männern im erwerbsfähigen Alter zu beobachten. Positiv ist die Entwicklung der Säuglings- und Kindersterblichkeit. Die Sterbewahrscheinlichkeit der 60- bis 70-Jährigen bleibt nahezu unverändert. Dies führt dazu, dass die Ukraine bei der Sterblichkeit im europäischen Vergleich immer weiter zurückfällt. Hauptursache ist die Vernachlässigung einer gesunden Lebensweise durch die Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere der Männer. Aber auch die weit verbreiteten schwierigen und gefährlichen Arbeitsbedingungen, die hohe Zahl der Verkehrstoten aufgrund schlechter Straßenverhältnisse und riskanter Fahrweise, die mangelnde medizinische Versorgung usw. wirken sich negativ auf die Lebenserwartung aus. Nach Angaben des Staatlichen Statistikdienstes der Ukraine für das Jahr 2021 werden 42 Prozent aller 20-Jährigen Männer das 65. Lebensjahr nicht erreichen (zum Vergleich: in Polen sind es 27 Prozent).

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem starken Anstieg der Gesamtzahl der Sterbefälle (2019: 581.100, 2020: 616.800, 2021: 714.300). Russlands Vollinvasion hat die Sterberate in der Ukraine beträchtlich erhöht. Dies gilt insbesondere für die (nicht nur, aber überwiegend männlichen) Soldaten, die ihr Leben und Gefangenschaft riskieren. Aber auch die Zivilbevölkerung steht täglich vor der Gefahr, das Leben durch Raketen, Artilleriebeschuss, Drohnenangriffe und den – vor allem in den besetzten Gebieten – erschwerten Zugang zu medizinischer Versorgung zu verlieren. Hinzu kommt extremer Stress, der zur Entstehung neuer und der Verschlimmerung bestehender chronischer Erkrankungen führen kann. Die UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine hat den Tod von mindestens 10.000 Zivilisten verifiziert. Sie vermutet jedoch, dass die tatsächliche Anzahl »beträchtlich höher«[10] ist. Auch wenn derzeit keine verlässlichen Zahlen über die Verluste unter der ukrainischen Armee und der Zivilbevölkerung vorliegen, hat der Blutzoll auf tragische Weise die ukrainische Bevölkerung reduziert.

Die geschlechtsspezifische Verteilung der Sterblichkeit (Grafik 4) ist typisch für postsowjetische Länder. Nach der amtlichen Statistik von 2021 beträgt der Unterschied in der Lebenserwartung 9,2 Jahre: 74,4 Jahre für Frauen und 65,2 Jahre für Männer. Die Sterblichkeit der Männer ist in der Ukraine in allen Altersgruppen höher als die der Frauen, besonders aber – um das Dreifache – in der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren. Dies geht zurück auf unterschiedliche Lebensweise von Frauen und Männern und auf die Tatsache, dass Männer oft unter gefährlicheren Bedingungen arbeiten.

Prognosen der demografischen Lage sind schwierig – und düster

Sollte sich die ukrainische Wirtschaft nach dem Krieg nur langsam erholen und die Beschäftigungsperspektiven nicht zufriedenstellend sein, könnten sich die jetzt getrennten Familien (Männer in der Ukraine, Frauen und Kinder im Ausland) dazu entschließen, sich nicht in der Ukraine, sondern im Ausland wieder zu vereinen. Das bedeutet, dass die Ukraine durch diese »zweite Welle« weitere 1–1,5 Millionen junger, gut ausgebildeter Männer verlieren könnte.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Bevölkerungsrückgang ist die niedrige und weiterhin sinkende Fertilitätsrate. Der Rückgang wurde zunächst durch die COVID-19-Pandemie und dann durch die russische Vollinvasion verstärkt. Da die vor dem Krieg geplanten Geburten im Jahr 2022 stattfanden, ist für 2023 mit einem noch dramatischeren Rückgang zu rechnen. Die Fertilitätsrate könnte bei etwa 0,7 liegen und wird vermutlich bis zum Ende des Krieges auf diesem Niveau verharren. Kompensatorische Effekte sind hier nicht zu erwarten. Es wird erwartet, dass die demografische Entwicklung in etwa den gleichen Mustern folgen wird wie nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet, dass die Fertilitätsrate nach einem Sieg der Ukraine erst in den 2030er Jahren wieder auf 1,3–1,4 ansteigen könnte.

Die unwiederbringlichen Verluste (unter anderem durch den Tod von Soldat:innen und Zivilist:innen) haben bereits eine beträchtliche negative Auswirkung auf die durchschnittliche Lebenserwartung der Ukrainer:innen gehabt. Sie wird 2023–24 auf einem kritisch niedrigen Niveau verharren: bei 70,9 Jahren für Frauen und 57,3 Jahren für Männer. Eine Rückkehr zum Vorkriegsniveau ist nicht vor 2032 zu erwarten.

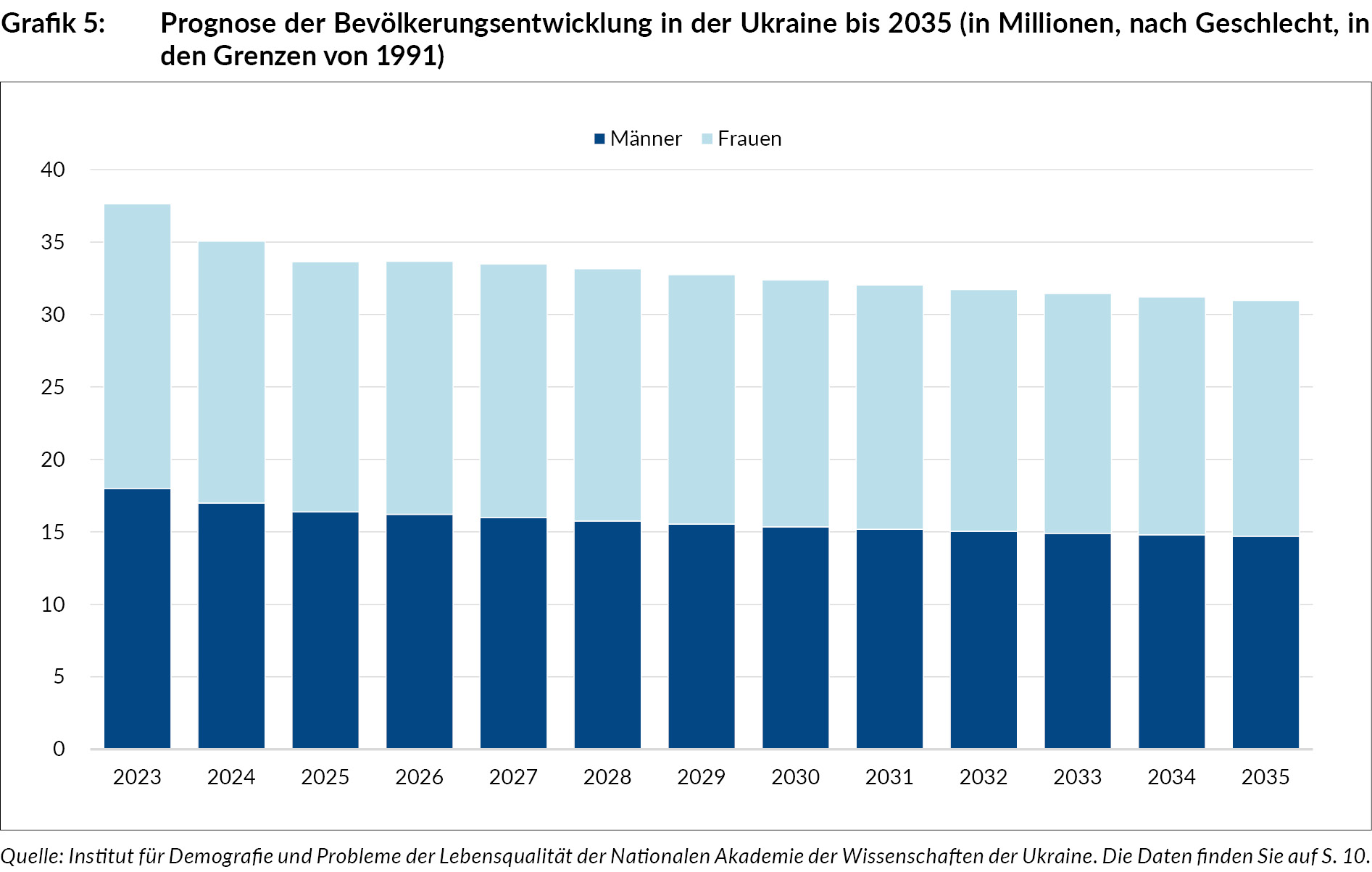

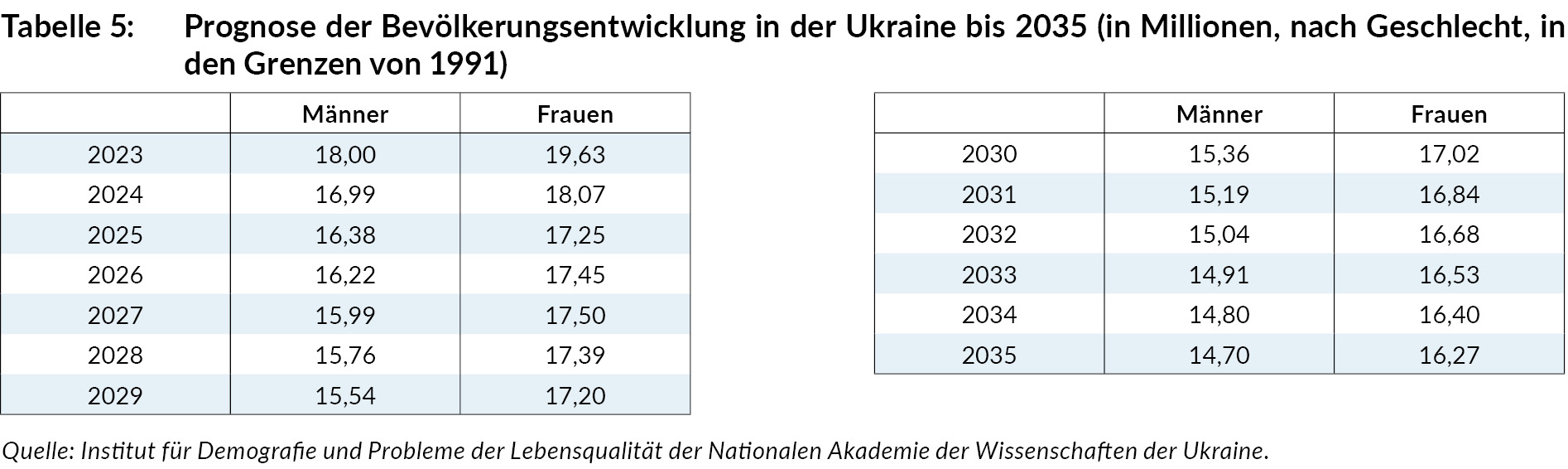

Selbst unter der Annahme eines optimalen Szenarios, d. h. einer Rückkehr zu den Grenzen von 1991 und einer raschen wirtschaftlichen Erholung scheint daher ein weiterer Bevölkerungsrückgang unausweichlich. Bis 2035 wird die ukrainische Bevölkerung aller Voraussicht nach um weitere 18 Prozent von derzeit 37,6 Millionen auf 31 Millionen Einwohner zurückgehen (bezogen auf das gesamte Territorium der Ukraine in den Grenzen von 1991). Die Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen wird voraussichtlich um 15 Prozent von 23,7 auf 20,2 Millionen schrumpfen. Die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter (20 bis 34 Jahre) wird voraussichtlich um 11 Prozent von 2,9 auf 2,6 Millionen zurückgehen (Grafik 5).

Regierungsplan zur demografischen Erholung

Seit mehr als zwei Jahren kämpfen die Menschen in der Ukraine um die Existenz ihres Staates und ihres Volkes. Täglich sterben Soldat:innen und Zivilist:innen, Häuser werden zerstört, Arbeitsplätze gehen verloren. Die Ungewissheit des Krieges zwingt Individuen, Familien, Gemeinschaften und die Regierung dazu, ihre Planungshorizonte zu verkürzen, um sich bei Bedarf sofort anpassen zu können. Unter diesen Umständen wirft jeder Versuch, langfristige Strategien für die Entwicklung nach dem Krieg zu entwerfen, die Frage nach ihrer Umsetzbarkeit auf. Andererseits kann keine Gesellschaft nur auf das Hier und Jetzt schauen, ohne langfristige Ziele und Pläne, um diese zu erreichen.

Im Januar 2024 hat das ukrainische Ministerium für Sozialpolitik eine Strategie zur demografischen Entwicklung[11] verabschiedet, die zwei grundlegende Szenarien für die demografische Entwicklung enthält. Das Trägheitsszenario geht davon aus, dass sich die demografischen Prozesse ohne staatliche Eingriffe natürlich entwickeln. Nach diesem Szenario wird die Bevölkerung der Ukraine in den Grenzen von 1991 bis Januar 2041 auf 28,9 Millionen und bis Januar 2051 auf 25,2 Millionen zurückgehen. Das geordnete Szenario sieht die Umsetzung der o.g. Strategie zur demografischen Entwicklung vor. Es geht davon aus, dass für die aus dem Ausland zurückkehrenden Ukrainer:innen akzeptable Lebensbedingungen geschaffen werden können. In diesem Szenario werden die demografischen Verluste abgeschwächt: Für Januar 2041 wird eine Bevölkerung von 33,9 Millionen und für Januar 2051 von 31,6 Millionen prognostiziert.

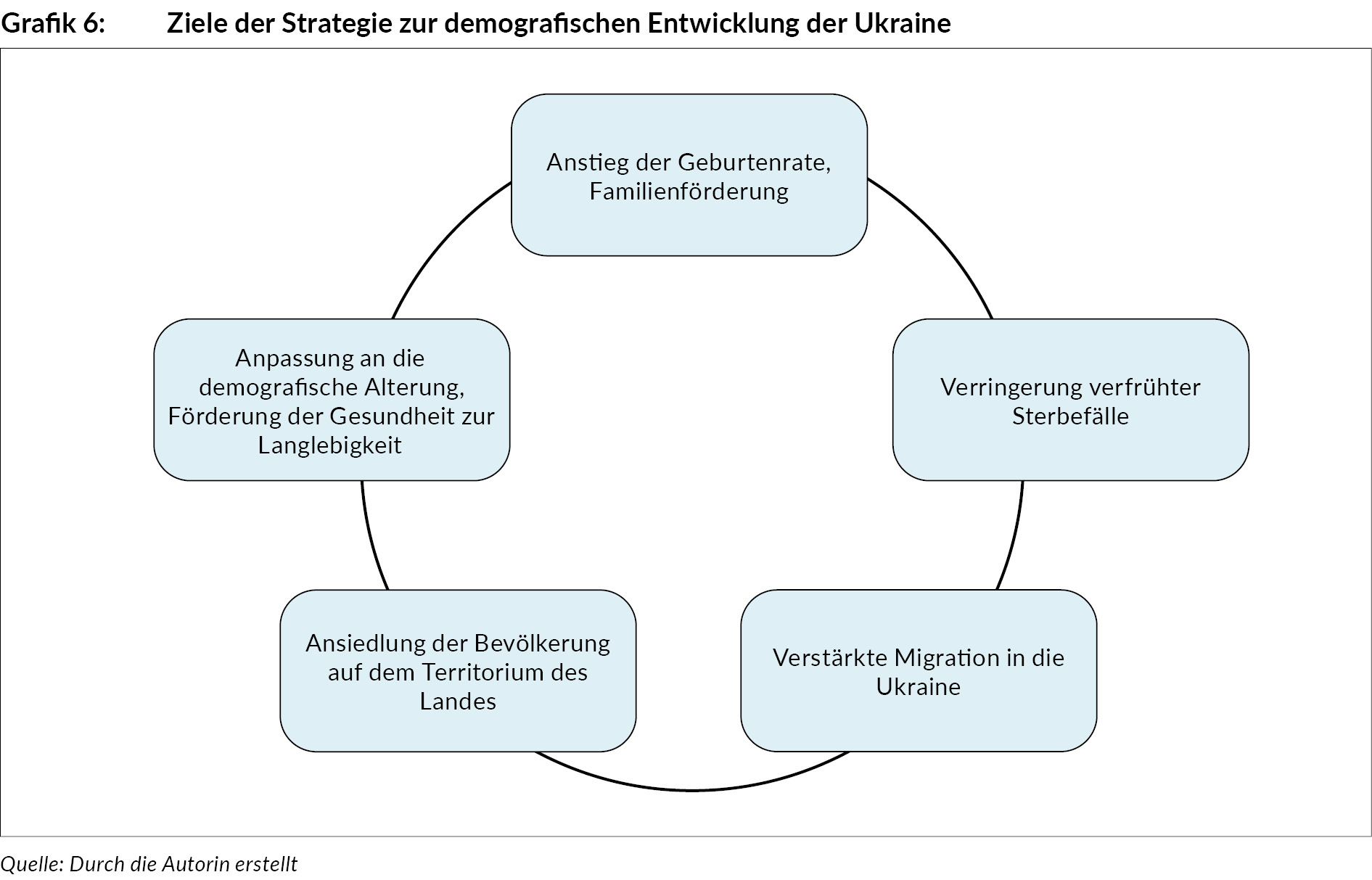

Hauptziel der Strategie ist es, die Reproduktionsfähigkeit der Bevölkerung trotz aller kriegsbedingten Einschränkungen und Kriegsfolgen langfristig zu erhalten. Es wird angestrebt, die in den strategischen Zielen der Politik festgelegten soziodemografischen Merkmale zu verbessern (siehe Grafik 6).

Fazit

Die demografischen Herausforderungen, mit denen die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit 1991 aufgrund sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen konfrontiert ist, wurden durch die militärische Aggression Russlands, die 2014 begann, verschärft. Seit fast zweieinhalb Jahren dauert der Krieg an und ein Ende ist nicht in Sicht. Er wirkt sich negativ auf die demografische Entwicklung aus und verhindert die Umsetzung der Strategie zur demografischen Erholung. Die ukrainische Regierung sollte sich daher für kurzfristige Ansätze zur Bewältigung der kriegsbedingten demografischen Probleme entscheiden.

Diese kurzfristigen Lösungen sollten jedoch die Ziele und Anforderungen in Bezug auf die demografischen Bedingungen berücksichtigen, einschließlich des Aufbaus von Verständnis und Unterstützung. Diese strategischen Ziele müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, falls der Krieg zu weiteren erheblichen demografischen Verlusten in der Ukraine führen sollte.

Übersetzung aus dem Englischen: Hartmut Schröder

Anhang: Daten zu den Grafiken

Verweise

[1] https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/269/flucht-in-und-aus-der-ukraine/

[2] https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/english-version-country-profiles/545413/ukrainian-migrants-in-poland/

[3] https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asytpsm__custom_10559172/default/table?lang=en

[5] https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

[6] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asytpsm__custom_10559172/default/table?lang=en

[7] https://kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1408&page=1

[8] https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/298/arbeitsmarktintegration-der-ukrainischen-gefluechteten-in-deutschland/

[9] https://www.euronews.com/health/2023/03/17/fertility-in-europe-which-countries-have-the-highest-and-lowest-numbers-of-live-births-per

[10] https://ukraine.un.org/en/253322-civilian-deaths-ukraine-war-top-10000-un-says

[11] https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/KennanCable_88.pdf