Einleitung

Das Arbeiten im akademischen Betrieb gilt schon lange als Beruf mit hohem Stresslevel. An Universitätsfakultäten besteht weltweit ein erhöhtes Risiko für Burnout und psychische Belastungen (Hammoudi Halat et al., 2023). Von Professor:innen und Forschenden wird erwartet, dass sie überhöhte Arbeitsbelastungen bewältigen, hohen Leistungsansprüchen gerecht werden und durch finanzielle Unsicherheiten navigieren. Der »Publish-or-perish«-Druck sowie der Druck, Drittmittel zu sichern und das Prestige der Institutionen aufrechtzuerhalten – kombiniert mit strikten Deadlines, andauernden Bildungsreformen und einer leistungsbezogenen Kultur – haben eine Umgebung geschaffen, die Überarbeitung und emotionale Erschöpfung befördert. Diese Herausforderungen verschärfen sich in vom Krieg betroffenen Regionen wie der Ukraine oder Gaza, wo Wissenschaftler:innen trotz kriegsbedingter Zerstörung und Instabilität weiterhin arbeiten (Catanzaro, 2025).

Für ukrainische Wissenschaftler:innen war die Situation schon vor dem Krieg schwierig. Chronische Unterfinanzierung, niedrige Löhne und wenig institutionelle Unterstützung zwangen viele, mehrere Jobs anzunehmen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch die Arbeitsbelastung ist extrem: Bei 600 Stunden jährlicher Lehre widmen ukrainische Wissenschaftler:innen in der Regel 300 bis 500 Stunden im Jahr dem Kontakt mit Studierenden (etwa in Vorlesungen, Seminaren und Laborarbeiten). Zu diesen Kontaktzeiten kommen Benotungen, die Betreuung von Forschungsarbeiten und administrative und andere Pflichten. Zum Vergleich: Ihre europäischen Kolleg:innen unterrichten oft weniger Stunden und geben bei geringerer Arbeitsbelastung häufiger an, von Burnout betroffen zu sein. In Deutschland haben Universitätsprofessor:innen beispielsweise acht bis neun reguläre Lehrdeputate und kommen damit durchschnittlich auf 120 bis 140 Stunden Studierendenkontakt pro Semester. Damit können sie sich stärker auf Forschung und berufliche Weiterentwicklung konzentrieren.

Seit dem 24. Februar 2022 steht das akademische Leben in der Ukraine aber vor noch größeren Herausforderungen. Universitäten mussten nun buchstäblich um ihr physisches Überleben kämpfen. Für Wissenschaftler:innen wurden Forschung und Lehre über berufliche Verantwortung hinaus zu Akten des Widerstands angesichts ungekannter Härten. Zudem verstärkten sich Stressfaktoren, die es zuvor schon gegeben hatte, und neue Herausforderungen kamen hinzu. Das Resultat ist eine vielschichtige Krise, für deren Verständnis es einer genauer Analyse bedarf.

Der Einfluss des Krieges auf das Hochschulsystem der Ukraine

Die Vollinvasion Russlands in die Ukraine hat das Hochschulsystem der Ukraine komplett auf den Kopf gestellt. 44 Universitäten waren zur Umsiedlung gezwungen. 1.443 Gebäude von 177 Institutionen wurden zerstört oder beschädigt, vor allem in östlichen, nordöstlichen und südlichen Teilen der Ukraine, wo die Kriegsschäden am stärksten sind (UNESCO, 2024). Dadurch haben viele Fakultätsmitglieder keine stabilen und sicheren Arbeitsplätze mehr. Außerdem fehlt es an grundlegenden Lehrmitteln oder Zugang zu beruflichen Netzwerken.

Für zahlreiche Wissenschaftler:innen brachte ihre Umsiedlung gewaltige Veränderungen mit sich. Einige sind in sicherere Regionen der Ukraine gezogen, wo sie sich bemühen, ihr akademisches Leben in ihnen unvertrauten Institutionen neu aufzubauen. Andere sind ins Ausland geflohen, wo sie sich gleichzeitig auf ausländische Universitätssysteme einstellen und mit ihrer unsicheren Zukunft auseinandersetzen. Laut UNESCO sind derzeit 13,5 Prozent des akademischen Personals der Ukraine entweder Binnenflüchtlinge oder leben als Migrant:innen im Ausland (UNESCO, 2024).

Physische Zerstörung und Umsiedlung sind dabei nur Teile der vielschichtigen Krise. Der Krieg hat im ganzen Land eine finanzielle Katastrophe losgetreten, die sich an den Hochschulen besonders niederschlug, indem sich deren ohnehin bereits fragile wirtschaftliche Situation weiter verschlechtert hat. Die Inflation ist gestiegen, während die akademischen Löhne stagnierten, so dass viele Wissenschaftler:innen ihre grundlegenden Lebenshaltungskosten kaum noch decken können. Viele waren gezwungen, zusätzliche Arbeit anzunehmen, ihre Forschungsverpflichtungen zu reduzieren oder sogar ihre Karrieren als solche zu überdenken.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Immatrikulationen in Kriegszeiten zurückgeht. Laut dem ukrainischen Statistikamt nahmen 2024 ca. 199.000 Erstsemester ein Studium auf; im Jahr zuvor waren es noch ca. 252.000. Die Hochschulen konkurrieren daher stark darum, Studierende für sich zu gewinnen und sie zu halten.

Als Reaktion auf den finanziellen Druck strebt die ukrainische Regierung Universitätszusammenschlüsse an, um Ressourcen zu bündeln (siehe auch der Artikel von Eduard Klein in dieser Ausgabe). Dies hat den Sektor jedoch nicht stabilisiert, sondern Unsicherheiten verstärkt.

Für einige Wissenschaftler:innen bedeutete der Krieg auch den Gang an die Front. Etwa zwei Prozent des akademischen Personals der Ukraine wurde zum Kriegsdienst einberufen (UNESCO, 2024). Andere haben überlebenswichtige Freiwilligendienste übernommen und leisten humanitäre Hilfe, unterstützen vertriebene Studierende oder arbeiten für die Logistik der ukrainischen Armee (Blyznyuk, Sobakar, 2024). Diese Anstrengungen sind von hoher Bedeutung für die Widerstandskraft des Landes, allerdings sind sie auch ein weiterer Grund für die Erschöpfung der Fakultätsmitglieder, die eigentlich bereits an ihren Belastbarkeitsgrenzen sind.

Zudem war der Übergang vom digitalen zum hybriden Lernen – der schon in der Corona-Pandemie begonnen hat – alles andere als sanft. Online-Lehre wurde zur Norm und zu einer Möglichkeit, im Krieg weiter zu unterrichten und zu lernen, brachte allerdings auch neue Stressfaktoren mit sich. Häufig auftretende Stromausfälle und instabile Internetverbindungen – verursacht durch Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur – machten den Distanzunterricht unberechenbar und chaotisch. In der Folge musste das akademische Personal ständig Lehrpläne umgestalten, Deadlines verlängern und Studierende zusätzlich unterstützen, die mit den gleichen Unterbrechungen konfrontiert waren.

Neben diesen Herausforderungen hat die Abhängigkeit von digitalen Plattformen »Technostress« erzeugt – also den psychologischen Druck, der mit der Aneignung zahlreicher neuer Onlinetools einhergeht, während gleichzeitig das Engagement von über viele Orte verteilten Studierenden aufrechterhalten werden soll. Anders als an Institutionen in stabilen Umgebungen, wo hybrides Lernen sorgfältig strukturiert werden kann, läuft die Onlinelehre in der Ukraine stets im Krisenmodus und ist auf ständiges Improvisieren angewiesen. Diese unablässige Notwendigkeit, sich neu anzupassen, hat viele in einen Erschöpfungszustand versetzt, der wenig Zeit für Lehre, berufliche Entwicklung oder persönliches Wohlergehen lässt.

Diese beruflichen Herausforderungen rücken jedoch in den Hintergrund im Vergleich zu dem tiefen persönlichen und psychologischen Stress, den die ukrainischen Wissenschaftler:innen erleben. Sie sind nicht nur Lehrende – sie sind Menschen, die existentielle Ängste, persönliche Verluste und Kriegstraumata erfahren. Viele haben ihr Zuhause verloren, trauern um geliebte Menschen oder wurden zur Migration gezwungen. Für diejenigen, die von solchen Verlusten direkt betroffen sind, ist der psychologische Stress noch höher (Kurapov et al., 2024).

Dabei führen die allgegenwärtige Realität von Raketenangriffen, Luftalarmen und eine unsichere Zukunft zu chronischem Stress. Trotz dieses überwältigenden Drucks sind Förderung und Unterstützung von psychischer Gesundheit an den ukrainischen Universitäten sehr begrenzt geblieben oder existiert gar nicht. Das akademische Personal wird ohne strukturierte institutionelle Unterstützung weitgehend alleingelassen.

Die psychische Gesundheitskrise ukrainischer Wissenschaftler:innen

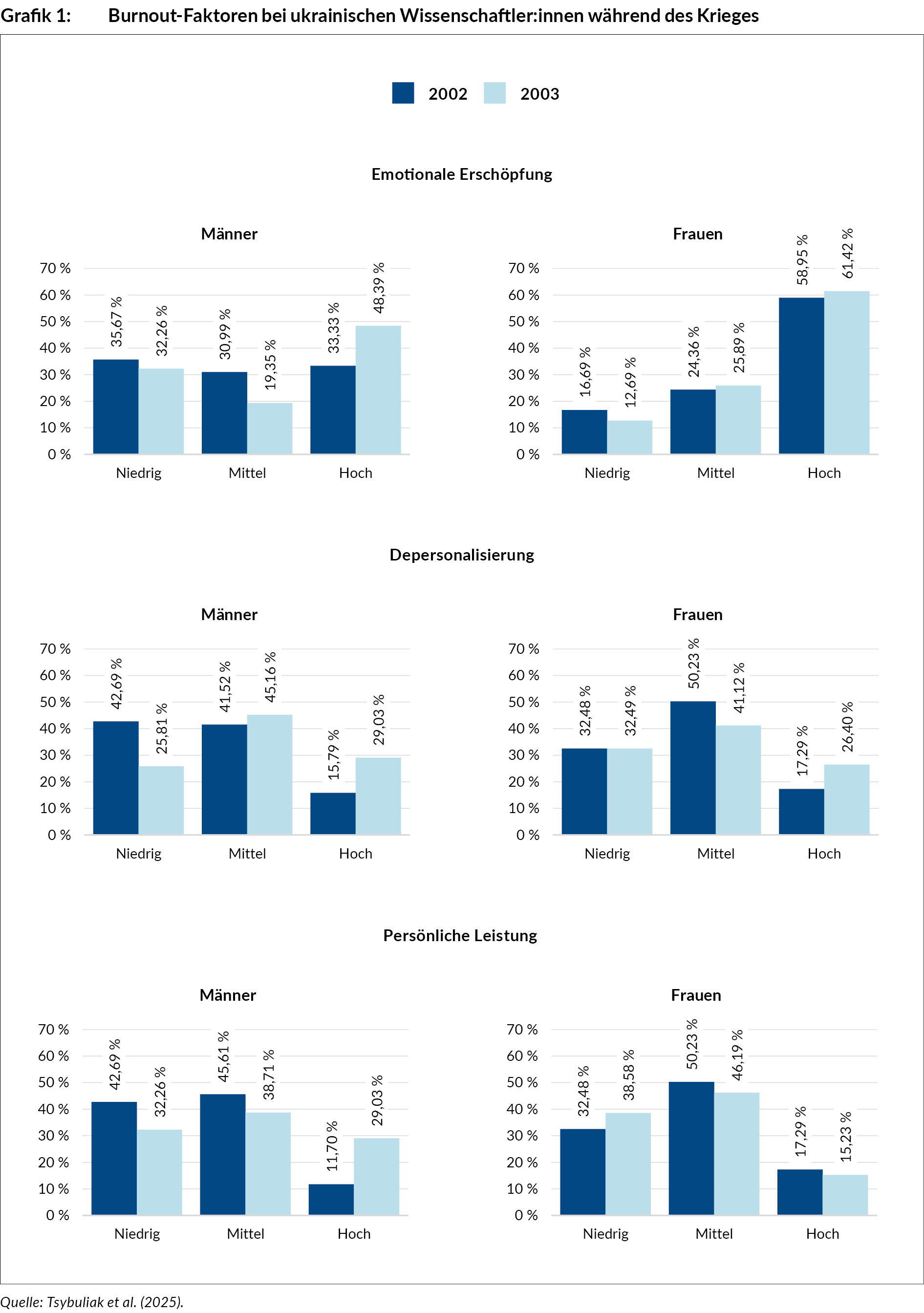

Der Krieg fordert vom akademischen Personal der Ukraine einen hohen psychologischen Tribut, etwa in Form von Burnout und schweren Angstzuständen. Wir haben eine Studie zu Burnout unter Wissenschaftler:innen durchgeführt, die in von der ukrainischen Regierung kontrollierten Regionen leben oder ins Ausland gezogen sind. Die Befragten wurden in drei Gruppen eingeteilt: externe (ins Ausland migrierte) Geflüchtete, interne (innerhalb des Landes umgesiedelte) Geflüchtete, sowie an Ort und Stelle Verbliebene. Insgesamt wurden 1.493 Personen in zwei Wellen befragt, im Juli 2022 und im Januar 2023. Trotz der Freiwilligkeit der Teilnahme blieben die soziodemographischen Merkmale stabil, so dass zuverlässige Längsschnittvergleiche möglich sind. Die Daten wurden per Online-Befragung erhoben und umfassen soziodemographische Merkmale sowie Fragen zum Thema Burnout. Diese basieren auf der Maslach Burnout Inventory-Human Services-Studie (MBI-HSS), die drei zentrale Dimensionen von Burnout erfasst: emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und persönliche Leistungsfähigkeit.

Die Ergebnisse zeigen einen dramatischen Anstieg der emotionalen Erschöpfung unter Wissenschaftler:innen, wobei sie sich gegenüber den psychologischen Belastungen des Kriegs als besonders vulnerabel erwiesen (Grafik 1 auf S. 20). Im Januar 2023 berichteten 61,4 Prozent der weiblichen Befragten von einem hohen Maß an emotionaler Erschöpfung – ein leichter Anstieg gegenüber 58,9 Prozent im Juli 2022. Unter den männlichen Befragten war die emotionale Erschöpfung im selben Zeitraum zwar insgesamt geringer ausgeprägt, stieg dafür aber stark an: von 33,3 auf 48,4 Prozent. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern bleibt groß, wobei Frauen eine höhere emotionale Erschöpfung aufweisen.

Bei der Depersonalisierung – einem Zustand der emotionalen Entfremdung von der eigenen Arbeit – zeigten männliche Wissenschaftler einen besonders steilen Anstieg. Der Anteil der Männer, die von starker Depersonalisierung berichten, hat sich fast verdoppelt, von 15,8 Prozent im Juli 2022 auf 29,0 Prozent im Januar 2023. Unter den Frauen gab es einen moderateren Anstieg, von 17,3 auf 26,4 Prozent. Diese Trends zeigen, dass Depersonalisierung beide Geschlechter erheblich betrifft, wobei ihr Ausmaß sich mit der Dauer des Kriegs zu verstärken scheint.

Die persönliche Leistungsfähigkeit ist deutlich zurückgegangen, vor allem bei Frauen. Anfang 2023 berichteten 46,2 Prozent der Frauen von einem moderaten Maß an persönlicher Leistungsfähigkeit, 15,2 Prozent gaben eine geringe persönliche Leistungsfähigkeit an. Hier zeigt sich eine zunehmende berufliche Desillusionierung. Unter den Männern stieg der Anteil derjenigen, die von geringer Leistungsfähigkeit berichten, von 32,3 auf 38,7 Prozent, während der Anteil derer, die eine hohe Leistungsfähigkeit angeben, deutlich von 29,0 auf 11,7 Prozent fiel. Es zeigt sich also ein genderspezifisches Muster des Rückgangs der beruflichen Zufriedenheit, das sich mit der Dauer des Kriegs weiter verstärkt.

Insgesamt verdeutlichen diese Muster die vielschichtigen Auswirkungen auf das akademische Personal der Ukraine während des Kriegs (Tsybuliak et al., 2024, siehe Grafik 1).

Angstzustände unter wissenschaftlichem Personal haben zugenommen

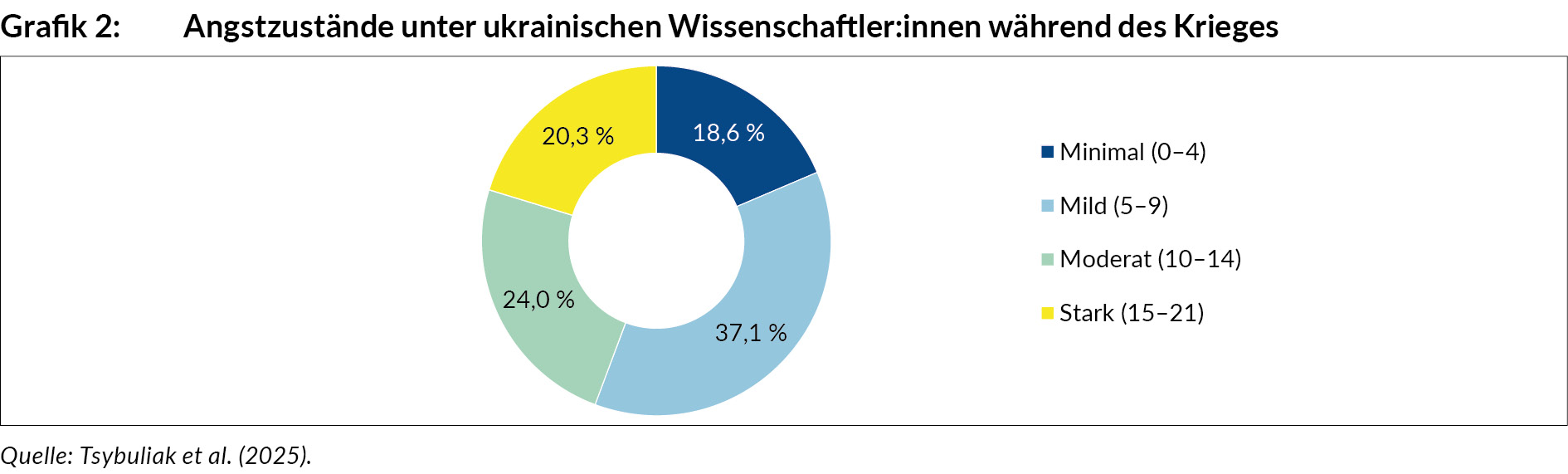

Burnouts sind erst als deutliche Folge des Stresses in Kriegszeiten entstanden, wohingegen sich Angstzustände – die schon in Friedenszeiten ein vorherrschendes psychisches Problem unter Wissenschaftler:innen waren – unter der andauernden Belastung des Krieges zu einem genauso großen Problem entwickelt haben. Eine weitere Studie der Autorinnen befragte zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 insgesamt 429 wissenschaftliche Angestellte ukrainischer Hochschulen. Dabei wurde das Ausmaß der Angstzustände unter Verwendung der Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)-Skala ermittelt. Zudem wurden das Bedürfnis der Angestellten nach Berufswechsel und ihre Wahrnehmung von institutionellen Angeboten zur Verbesserung der psychischen Gesundheit evaluiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass Angstzustände die am stärksten verbreitete Kriegsfolge sind. Sie beeinträchtigen die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung, emotionale Stabilität und kognitive Funktionen. Alarmierend ist, dass 44,3 Prozent der ukrainischen Wissenschaftler:innen unter mittleren bis schweren Angstzuständen leiden (Grafik 2 auf S. 21) – das sind mehr als vor dem Krieg und auch mehr als während der Corona-Pandemie (Suchikova et al, 2024).

Eine zentrale Rolle für die Verschlimmerung von Burnouts und Angstzuständen unter ukrainischen Wissenschaftler:innen hat die Erfahrung der Flucht gespielt. Fluchtmigration mag zwar physische Sicherheit bringen, sie bringt aber auch tiefgreifende psychologische und berufliche Instabilitäten. So berichten beispielsweise Wissenschaftler:innen, die ins Ausland gegangen sind, von stärkeren Erschöpfungszuständen, Schwierigkeiten bei der Integration in ausländische akademische Systeme und Unsicherheit darüber, ob sie jemals nach Hause zurückkehren werden.

Ähnliches gilt für innerhalb des Landes vertriebene Wissenschaftler:innen. Sie berichten von einem signifikanten Rückgang ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, von gestiegener Jobunsicherheit und gestiegenem Stress, da viele Universitäten mit finanzieller Instabilität und rückläufigen Immatrikulationszahlen zu kämpfen haben (Tsybuliak et al., 2024; Suchikova et al., 2024). Insgesamt berichten die innerhalb der Ukraine oder ins Ausland vertriebenen Wissenschaftler:innen von einem signifikant höheren Stresslevel als die am selben Ort verbliebenen.

Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass Untersuchungen vor dem Krieg für weibliche Wissenschaftlerinnen stets ein höheres Maß an Angstzuständen zeigen als für die männlichen Kollegen: aufgrund höheren Drucks auf die Work-Life-Balance und unsicheren Karriereaussichten. Die Daten nach 2022 zeigen hier allerdings eine deutliche Umkehr: Männliche Wissenschaftler haben nun stärkere Symptome von Angstzuständen als ihre weiblichen Kolleginnen (Suchikova et al., 2024). Diese Wende gründet vermutlich in den gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen an Männer, in der Armee zu dienen oder als Versorger aufzutreten, und auf die ständige Gefahr der Mobilisierung, die viele in konstante Unsicherheit versetzt.

Das höchste Maß an Angstzuständen zeigt sich bei jungen Akademiker:innen unter 35 Jahren, bedingt vor allem durch Jobinstabilität, eine prekäre finanzielle Situation und Unsicherheit über langfristige Berufsaussichten in einem Land, in dem weiterhin Krieg herrscht. Ältere Wissenschaftler:innen sind von unsicheren Berufsaussichten etwas weniger betroffen, erfahren aber deutlichen Stress in Bezug auf das Überleben ihrer Institutionen und die Zukunft der Hochschulen in der Ukraine. Insgesamt hat der Krieg die Unsicherheit über Karriereaussichten verstärkt.

Burnout und Angstzustände sind außerdem eng verbunden mit der steigenden Zahl an Wissenschaftler:innen, die über einen Berufsausstieg nachdenken (Suchikova et al., 2024). Dieser Trend offenbart eine existentielle Krise des ukrainischen Hochschulsystems: Ungelöste Burnouts und Angstzustände sind nicht nur individuelle Herausforderungen; sie bedrohen unmittelbar die Nachhaltigkeit der akademischen Arbeitswelt. Werden Aspekte wie psychische Gesundheit, Jobunsicherheit und institutionelle Instabilitäten weiter ignoriert, riskiert die Ukraine einen Massenexodus an ihren Fakultäten und damit einen Braindrain verheerenden Ausmaßes, der den Forschungs- und Bildungssektor um Generationen zurückwerfen könnte.

Dringender Bedarf an institutionellen Hilfsangeboten zur Förderung der psychischen Gesundheit

Der Krieg verändert sämtliche Aspekte des akademischen Lebens in der Ukraine. Dabei wird die psychische Gesundheitskrise des wissenschaftlichen Personals, die eine der schwersten Herausforderungen ist, oft übersehen. Angesichts der enormen Belastung durch Vertreibung, finanzielle Instabilität und andauernde Traumata ist institutionelle Unterstützung entscheidender als je zuvor. Bisher schaffen es die Universitäten jedoch kaum, adäquate Ressourcen bereitzustellen.

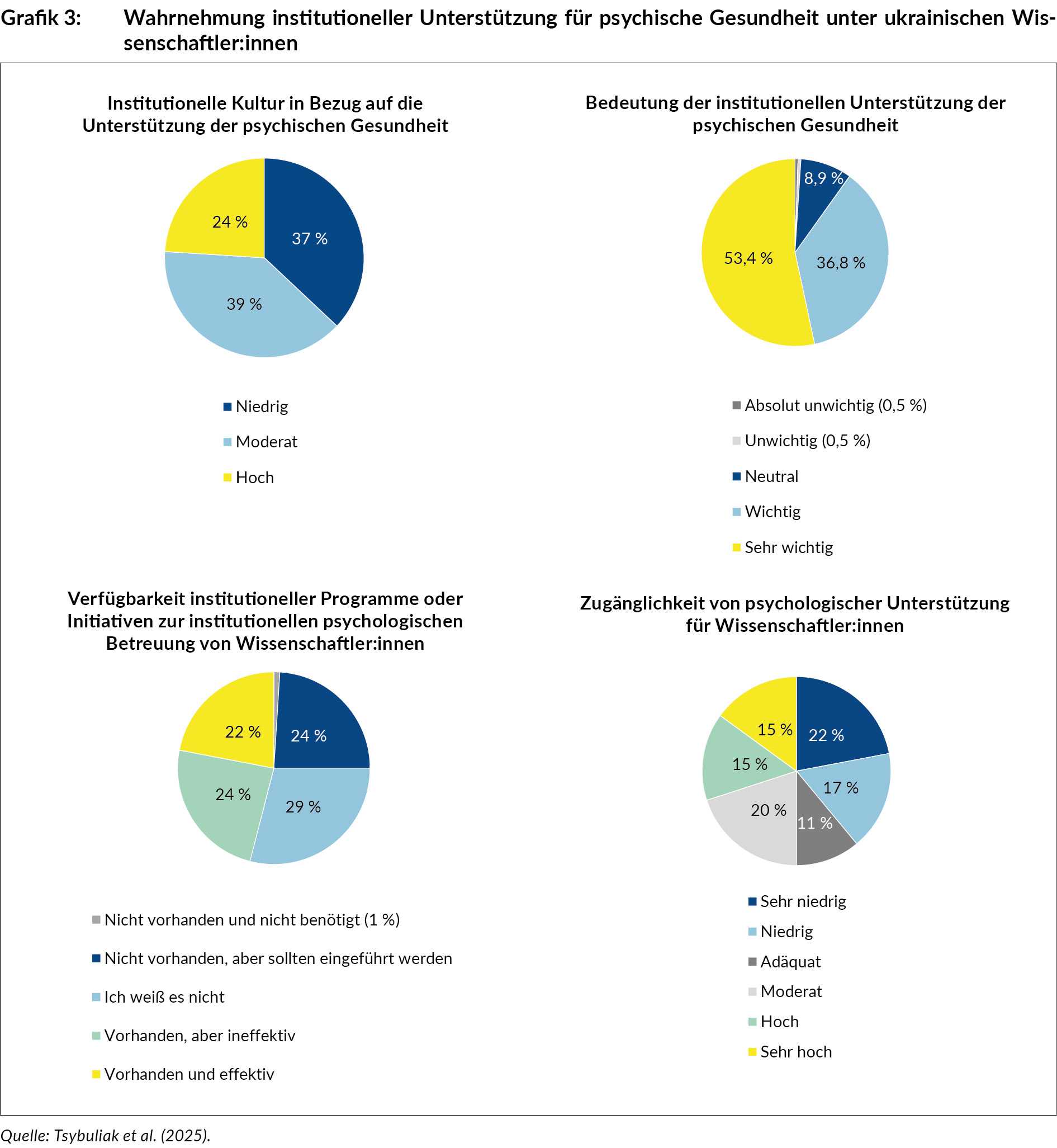

Unsere Befragung hat ergeben, dass fast 90 Prozent des wissenschaftlichen Personals der Ukraine Unterstützungsangebote im Bereich psychische Gesundheit für »wichtig« oder »sehr wichtig« halten. Nur 24,2 Prozent stufen die Kultur ihrer Institution im Umgang mit psychischer Gesundheit als »hoch« ein, 37,1 Prozent bewerten sie als »niedrig«. Dieser starke Kontrast zeigt, dass sich die Universitäten schwer damit tun, psychische Gesundheit adäquat zu priorisieren. Eine der drängendsten Herausforderungen ist die mangelnde Verfügbarkeit von Angeboten im Bereich psychische Gesundheit. Über 39 Prozent der Befragten bewerten den Zugang zu solcher Unterstützung als »niedrig« oder »sehr niedrig«, 23,5 Prozent geben an, dass ihre Institutionen gar keine Programme im Bereich psychische Gesundheit anbieten (Grafik 3 auf S. 21). Die Untersuchung ergibt außerdem, dass ein größeres Unterstützungsangebot im Bereich der psychischen Gesundheit mit einer geringeren Neigung der Wissenschaftler:innen korreliert, den akademischen Bereich zu verlassen. Das zeigt wiederum, dass das wissenschaftliche Personal in der gegenwärtigen Krise durch gezielte Interventionen im wissenschaftlichen Sektor gehalten werden kann (Tsybuliak u. a., 2025).

Neben der Verfügbarkeit von Angeboten spielt auch die institutionelle Kultur im Umgang mit psychischer Gesundheit eine entscheidende Rolle für die Bindung an Fakultäten. Die Daten zeigen, dass ein aktiver Umgang mit psychischer Gesundheit, etwa eine offene Thematisierung von psychischer Gesundheit sowie aktive Unterstützungsangebote, dazu beiträgt, dass Berufswechsel seltener angestrebt werden. Die Ergebnisse zeigen somit, wie wichtig es ist, eine Umgebung zu schaffen, in der sich das akademische Personal wertgeschätzt und unterstützt fühlt, statt isoliert.

Was hilft? Unter den Bedingungen des Kriegs sind eindeutig nicht alle Interventionen ähnlich effektiv. Die bloße Anerkennung der Bedeutung von psychischer Gesundheit hält die Wissenschaftler:innen nicht davon ab, ein Verlassen der Wissenschaft zu erwägen. Bewirken konnte dies laut den erhobenen Daten dagegen der Zugang zu spezifischen Programmen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit. Am wirksamsten könnten dem Wunsch, sich aus der Wissenschaft zu verabschieden, Werkzeuge zur Selbsthilfe entgegenwirken. Diese sind flexible und individuell unabhängig einsetzbare Methoden, über die das wissenschaftliche Personal Strategien zur Unterstützung der psychischen Gesundheit in seine täglichen Routinen integrieren kann, ohne starre institutionelle Strukturen berücksichtigen zu müssen. Mit diesen Werkzeugen können Angestellte Selbsthilfepraxen selbständig und im eigenen Tempo anwenden, unabhängig von institutioneller Vermittlung und ohne weitere Termine in bereits überladene Kalender zu bekommen – ein grundlegender Faktor in einer krisenhaften und von Unsicherheit, Arbeitsüberlastung und emotionaler Übermüdung geprägten Umwelt. Traditionelle Programme zur Unterstützung von psychischer Gesundheit, etwa Beratungen und Apps auf mobilen Geräten, erwiesen sich dagegen als weniger effektiv (Tsybuliak u. a., 2025).

Interventionen müssen unbedingt gendersensibel sein und die institutionelle Kultur berücksichtigen. Männliche Akademiker, die derzeit aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen rund um Einberufung und finanzielle Verantwortung ein höheres Angstniveau melden, profitieren wahrscheinlich am stärksten von anonymen und selbstangeleiteten Angeboten, die die Stigmatisierung reduzieren, die mit der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten häufig einhergeht – besonders in kulturellen Kontexten, in denen emotionale Verwundbarkeit unter Männern nicht erwünscht ist. Akademikerinnen – die nach wie vor eine erhöhte emotionale Erschöpfung erleben – nehmen vermutlich stärker strukturierte Peer-Support-Programme und moderierte Dialoge zur psychischen Gesundheit an, die auf die Förderung von Verbindungen und gegenseitiger Bestätigung innerhalb der Community ausgerichtet sind.

Entscheidend für den Erfolg sämtlicher Initiativen zur Förderung der psychischen Gesundheit ist außerdem die Gesamtkultur der Institution. Wird das Thema psychische Gesundheit offen anerkannt, entstigmatisiert und in die universitäre Praxis integriert, steigt die Chance, dass Wissenschaftler:innen Unterstützungssysteme nutzen. Werden Aspekte von psychischer Gesundheit dagegen heruntergespielt oder weiter tabuisiert, bleiben womöglich auch gut konzipierte Maßnahmen ungenutzt. Die Institutionen müssen daher evidenzbasierte Strategien priorisieren, die den psychosozialen und kulturellen Realitäten ihrer akademischen Communities entsprechen, die für diese leicht zugänglich und unabhängig einsetzbar sind und die ihr Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl befördern.

Nationale Reformen und institutionelle Herausforderungen: Fortschritt oder ungenutztes Potenzial?

Auf den steigenden Druck auf den ukrainischen Hochschulsektor reagieren jüngst verabschiedete nationale Reformen mit einer verbesserten Unterstützung im Bereich psychische Gesundheit und mit besseren Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche Angestellte. Das Gesetz »Zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens an Hochschulen« von 2024 soll das ukrainische Hochschulsystem modernisieren. So soll die jährliche Lehrtätigkeit auf 400 bis 500 Stunden gesenkt werden und 30 Prozent der wissenschaftlichen Arbeitszeit soll für Forschung vorgesehen sein (Werchowna Rada, 2024). In 2025 wurde außerdem das »Gesetz über das System zur psychischen Gesundheitsfürsorge« verabschiedet, das verlangt, dass Arbeitgeber:innen Programme zur Unterstützung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz einführen (Werchowna Rada, 2025). Es zeigt die wachsende Anerkennung der Tatsache, dass psychische Gesundheit von grundlegender Bedeutung für Widerstandsfähigkeit und Produktivität ist, besonders in Kriegszeiten.

Diese Reformen sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ihre Umsetzung bringt allerdings große Herausforderungen mit sich – vor allem bedingt durch den Krieg. Für die Universitäten, die ohnehin schon mit beschädigter Infrastruktur, finanzieller Unsicherheit und Personalmangel zu kämpfen haben, wird es angesichts der kriegsbedingt begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen schwer sein, die Veränderungen zu realisieren. So ist etwa die Reform zur Reduzierung der Lehrstunden zwar eine gutgemeinte Maßnahme, die angesichts nicht vorhandener finanzieller Mittel allerdings zur rein formalen Anpassung zu werden droht. Es kann also passieren, dass Wissenschaftler:innen trotz Stundenreduzierungen den gleichen Lehrumfang übernehmen müssen, einfach weil niemand anderes da ist, um die Lehre zu übernehmen. Im Ergebnis werden die Belastungen also nicht geringer, sondern nur verdeckt. Das untergräbt das Ziel der Reform und verschlimmert potenziell den Stress. Damit die Reformen die Widerstandsfähigkeit nicht untergraben, sondern stärken, müssen die Universitäten einen doppelten Ansatz verfolgen. Zum einen brauchen sie eine angemessene Finanzierung und Ressourcen für eine effektive Umsetzung des Politikwechsels, um sicherzustellen, dass nach einer formalen Reduzierung der Arbeitslast die Belastung nicht einfach auf die begrenzte Anzahl der verbliebenen Fakultätsmitglieder verteilt wird. Zum anderen müssen die Institutionen unmittelbare Bedürfnisse der Fakultätsmitglieder priorisieren und ihnen sowohl niedrigschwellige Ressourcen zur Förderung der psychischen Gesundheit anbieten als auch Peer-Support-Programme und offene Diskussionen über Herausforderungen am Arbeitsplatz. Die Schaffung einer Kultur des Vertrauens, der Transparenz und geteilter Verantwortung wird von grundlegender Bedeutung sein für die Zurückgewinnung wissenschaftlicher Talente und den Erhalt der Hochschulbildung trotz der Krise.

Ohne sinnvolle Maßnahmen laufen auch die fortschrittlichsten Reformen Gefahr, zu unerfüllten Versprechen zu werden, die weder die wachsende psychische Gesundheitskrise noch die wachsende Instabilität der Wissenschaft in der Ukraine aufhalten können.

Veränderung in den Köpfen, nicht nur in Institutionen: warum psychische Gesundheit eine Priorität sein muss

Schon vor dem Krieg war die ukrainische Wissenschaft eine äußerst stressgeladene Umgebung, aufgrund von enormem Arbeitsvolumen, finanziellen Unsicherheiten und chronischer Unterfinanzierung. Russlands Vollinvasion hat diese Belastungen nicht nur verstärkt, sondern dem wissenschaftlichen Beruf in der Ukraine neue Herausforderungen gebracht, die seine langfristige Nachhaltigkeit bedrohen. Das wirft eine drängende Frage auf: Was wird von der Wissenschaftslandschaft in der Nachkriegsukraine übrig sein? Werden nicht sofort Maßnahmen ergriffen, riskiert das Land eine Massenabwanderung von wissenschaftlichem Personal und in der Folge einen verheerenden Verlust an intellektuellem Kapital, der das Hochschulsystem um Jahrzehnte zurückwerfen könnte.

Universitäten sind mehr als bloße Bauten aus Stein und Zement – sie leben durch die Menschen, die in ihnen wirken. Die physische Zerstörung der Universitätsgebäude ist sichtbar und gut dokumentiert, die psychische Gesundheitskrise innerhalb ihrer Fakultäten hingegen spielt sich größtenteils im Verborgenen ab. Burnout, Angstzustände und langanhaltender Stress hinterlassen keine zersplitterten Fensterscheiben und keine zertrümmerten Hörsäle. Ihre Folgen können aber genauso verheerend sein: wegbrechende Motivation, nachlassende Produktivität und die Abwanderung qualifizierter Wissenschaftler:innen in andere Berufen.

Ein Wiederaufbau der Hochschulen erfordert daher mehr als die Instandsetzung zerstörter Infrastruktur. Jene Wissenschaftler:innen, die das System am Laufen halten, müssen geschützt und unterstützt werden. Universitäten und Entscheidungsträger:innen in der Politik müssen psychische Gesundheit priorisieren – nicht nur zugunsten des individuellen Wohlergehens, sondern als strategische Notwendigkeit, um akademische Talente zu binden und eine erfolgreiche Erholung der ukrainischen Wissenschaften nach dem Krieg abzusichern. Unter Bedingungen des anhaltenden Stresses in Kriegszeiten dauert Erholung länger und es ist unrealistisch zu erwarten, dass Fakultäten ohne Unterstützung der psychischen Gesundheit und Zeit für Heilungsprozesse auf Vorkriegsniveau funktionieren werden. Werden diese schwierigen Themen nicht angegangen, wird das Hochschulsystem der Ukraine weiter geschwächt und im globalen Wettbewerb zurückfallen.