Einleitung

Seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 befindet sich das Hochschulsystem in einem kontinuierlichen Reformprozess. In den 1990er Jahren wurde Hochschulbildung als zentral für den Aufbau von Staat und Nation angesehen und die Reformen in dieser Zeit zielten darauf ab, das Bildungssystem zu »entsowjetisieren«. Aufgrund der schweren Wirtschaftskrise in den 1990ern und chronischer Unterfinanzierung blieben die Ergebnisse jedoch begrenzt, und das ukrainische Hochschulsystem war noch lange geprägt vom sowjetischen Erbe, zum Beispiel stark zentralisierter Steuerung, Bürokratisierung und enger finanzieller Kontrolle.

In den 2000er Jahren ermöglichten die verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen und der hochschulpolitische Europäisierungskurs weitere Reformen: So trat die Ukraine 2005 dem Bologna-Prozess bei, führte 2009 das Bachelor/Master-System ein und reformierte 2008 das stark korrupte Hochschulzugangssystem. Bis 2014 war die Bildungspolitik jedoch stark politisiert zwischen pro-europäischen und pro-russischen Polen, was zu einem inkonsistenten Reformkurs führte. Erst nach den Maidan-Protesten und der Revolution der Würde 2014, als der pro-russische Einfluss zurückging, setzte ein stärker kohärenter Reformprozess im Rahmen einer breiteren Modernisierungs- und Reformagenda ein.

Dieser Reformkurs wurde ab 2020 erheblich durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Unmittelbar auf die Pandemie folgte dann am 24. Februar 2022 die großangelegte Invasion Russlands in die Ukraine – mit verheerenden Folgen für den Hochschulsektor. Doch trotz alldem hat das ukrainische Hochschulsystem enorme Widerstandskraft gezeigt. Der Beitrag analysiert zentrale Entwicklungen und den aktuellen Zustand des ukrainischen Hochschulsystems vor dem Hintergrund dieser fundamentalen Herausforderungen.

Vom Maidan in den Hörsaal: Reformen nach der Revolution der Würde

Unter der autokratischen Herrschaft von Wiktor Janukowytsch und dem unpopulären Bildungsminister Dmytro Tabatschnyk (2010–2014) erlebte der ukrainische Hochschulsektor eine Phase der Stagnation und gar der Regression. Es war daher wenig überraschend, dass die Studierendenschaft immer wieder gegen Tabatschnyks Bildungspläne protestiert hatte und das auch im Zuge der Euromaidan-Proteste tat (zum Beispiel durch die Besetzung des Bildungsministeriums im Februar 2014).

Die »Revolution der Würde« und das Ende des Janukowytsch-Regimes eröffneten ein Gelegenheitsfenster für grundlegende Hochschulreformen. Dies wurde vom neuen Bildungsminister Serhij Kwit (2014–2016) und seiner Nachfolgerin Lilija Hrynewytsch (2016–2019) genutzt, die einen klaren Reformkurs einschlugen der geprägt war mit dem Ziel, europäischen Standards in der Hochschulbildung näherzukommen.

2014 wurde – nach jahrelangen erfolglosen Versuchen – ein neues, recht progressives Hochschulgesetz verabschiedet. Es orientierte sich an westlichen Modellen universitärer (Selbst-)Verwaltung, verschränkte Forschung und Lehre stärker miteinander (die in der Ukraine seit Sowjetzeiten weitestgehend getrennt voneinander waren), verbesserte die Qualitätssicherung (z. B. durch kompetenzbasierte Lerninhalte und eine neue Nationale Qualitätssicherungsagentur), förderte die Internationalisierung und Europäisierung (z. B. durch die Nostrifikation, also die Anerkennung ausländischer Abschlüsse) und stärkte die Autonomie der Hochschulen gegenüber dem Bildungsministerium.

Die weitere Umsetzung von Reglungen im Rahmen des Bologna-Prozesses konsolidierte das dreistufige System (Bachelor, Master, PhD) und führte das ECTS-Credit-System sowie das Diploma Supplement für internationale Mobilität ein. 2016 verabschiedete die Ukraine ein Gesetz zur wissenschaftlichen und wissenschaftlich-technologischen Tätigkeit und trat auch dem EU-Forschungsförderprogramm »Horizon 2020« bei, wodurch sich neue Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte mit europäischen Partnerinstitutionen ergaben. Auch das Promotionswesen wurde reformiert und neue rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, zum Beispiel, um stärker gegen Plagiate bei Dissertationen vorzugehen.

Verglichen mit der Zeit vor 2014 war diese Phase geprägt von einer klar positiven Dynamik und brachte reale Verbesserungen. Dennoch muss konstatiert werden, dass zahlreiche Herausforderungen bestehen blieben und auch nicht jede Reform erfolgreich war. So hatte zum Beispiel die Wiedereinführung von Rektor:innenwahlen unerwünschte Nebenwirkungen und stärkte das informelle »Rektoren-Feudalsystem«, anstatt verkrustete Machtstrukturen zu überwinden. Ab Anfang 2020 wurde der Reformprozess infolge der Corona-Pandemie erneut in den Hintergrund gedrängt.

Von der Pandemie-Notlage zum Innovationsfaktor: Wie COVID-19 die Hochschulen digitalisierte

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 versetzte das ukrainische Hochschulsystem in einen Notfallmodus: Strikte Ausgangssperren, Lockdowns und andere Quarantänemaßnahmen führten zur Schließung der Universitäten für längere Zeit. Die große Mehrheit der Studierenden und Lehrenden war nicht an Online- oder Hybridformate gewöhnt, die oftmals improvisiert und kurzfristig entwickelt werden mussten. Besonders in ländlichen Regionen war oft der Internetzugang unzuverlässig und kostspielige Technik für Onlineunterricht war ebenfalls kaum vorhanden, was bestehende soziale und regionale Ungleichheiten zwischen urbanen Zentren und ländlichen Räumen noch verschärfte.

Internationale Kooperationen litten unter Reisebeschränkungen. Forschung sowie praxisnahe Lehre im Labor – zum Beispiel für Studierende der Medizin – waren nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. All diese und weitere Herausforderungen führten zu spürbaren Qualitätseinbußen im Bildungsbetrieb. Während es nach Kenntnis des Autors keine repräsentativen Studien zu pandemiebedingten Lernrückständen bei Studierenden gibt, zeigen Daten aus der PISA-Studie von 2022, dass ukrainische Schüler:innen in der Sekundarstufe etwa im Bereich Lesen pandemiebedingt rund zwei Schuljahre Lernzeit verloren haben.

Mit der Zeit passten sich die Hochschulen jedoch zunehmend an die neuen Bedingungen an. Im Zuge der zunächst eher chaotisch verlaufenden Digitalisierung wurden neue Formate, Methoden und Tools entwickelt, die für einen wichtigen Digitalisierungsschub sorgten, der sich später als überlebenswichtig erwies, um den Bildungsprozess nach Beginn der russischen Vollinvasion überhaupt aufrechterhalten zu können.

Doch bevor näher auf die Auswirkungen des Krieges eingegangen wird, erfolgt zunächst noch ein Blick auf eine weitere tiefgreifende Veränderung, die während der Corona-Pandemie erfolgte: die Reform der Hochschulfinanzierung.

Von Input zu Output: Neues Finanzierungsmodell modernisiert sowjetische Praxis der Hochschulfinanzierung

Staatliche Hochschulen in der Ukraine wurden auch nach 1991 weiterhin nach einem »sowjetischen« Modell, dem sogenannten Staatsauftrag, finanziert: Das Bildungsministerium prognostizierte zentral den Arbeitsmarktbedarf für verschiedene Berufe und verteilte Mittel für Studienplätze an die Hochschulen, damit diese entsprechende akademische Fachkräfte ausbilden konnten. Zusätzlich konnten die Universitäten über Studiengebühren (signifikante) Einnahmen generieren. Doch dieses inputbasierte Modell – in dem »der Student dem Geld folgt« – galt zunehmend als veraltet. Intransparenz, mangelhafte Kontrolle und fehlende Rechenschaftspflichten führten zu einer ineffizienten Verteilung der Mittel. Hinzu kam, das Gelder zum Teil auch nach politisch motivierten Entscheidungen vergeben wurden, was die Kritik noch verschärfte.

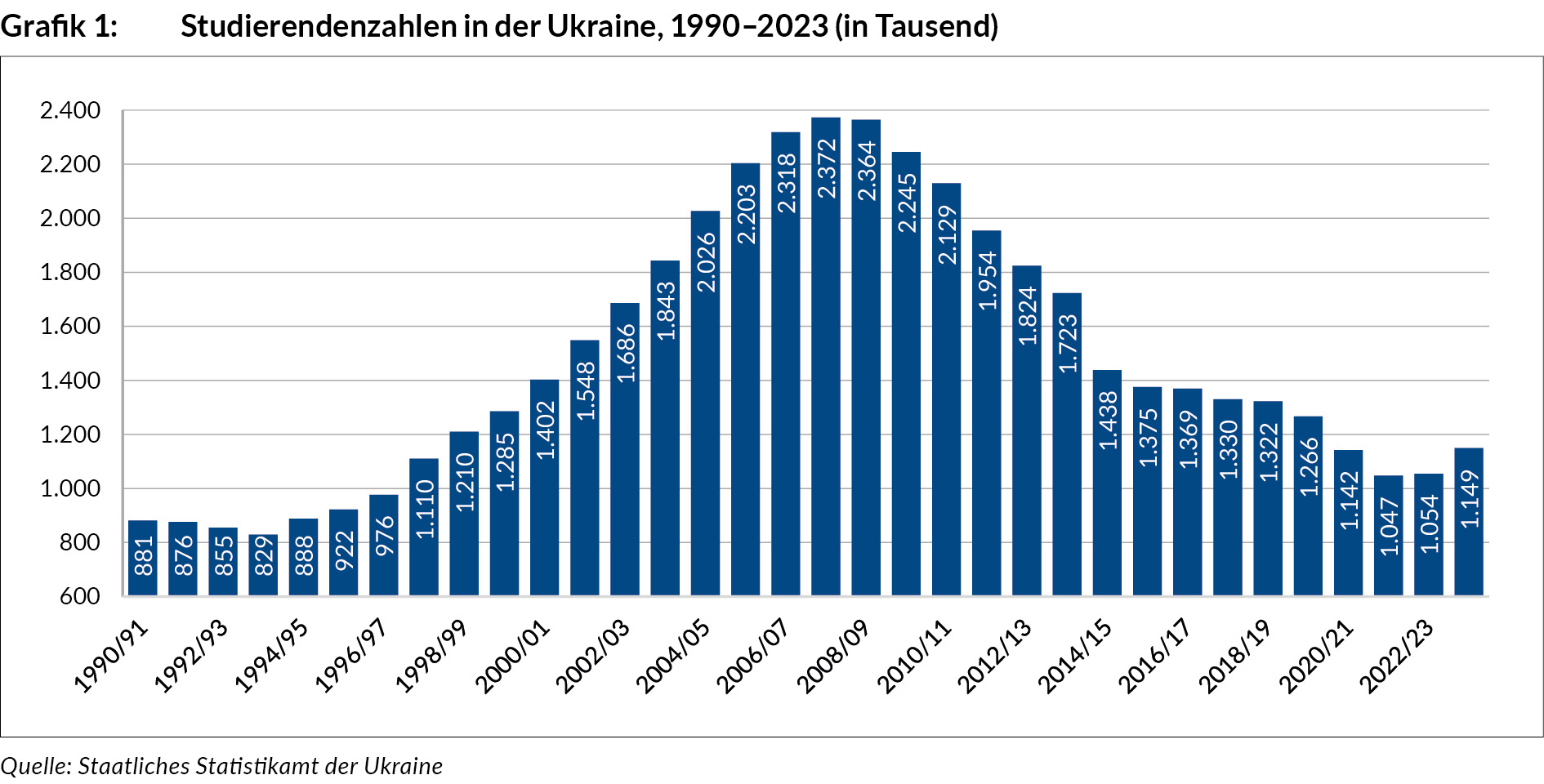

Ein weiterer Aspekt war der stetige Rückgang der Studierendenzahlen – ein Trend, der bereits um 2010 einsetzte (siehe Grafik 1 auf S. 7) und sich zunehmend verstärkte vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der kriegsbedingten Migration. Um Einbußen bei der Finanzierung zu vermeiden, ließen viele Hochschulen ihre Studierenden selbst bei schlechten Prüfungsleistungen bestehen, nur um ihre Quoten für den »Staatsauftrag« zu erfüllen.

Die Diskussion über eine Reform des Finanzierungssystems begann bereits nach dem Maidan 2014, doch erst 2020/2021 wurde ein neues Finanzierungsmodell mit einer leistungsbasierten Komponente eingeführt. Es orientiert sich dabei an Finanzierungssystemen innerhalb der EU und wurde mit Unterstützung der Weltbank umgesetzt.

Das neue System sieht vor, dass staatliche Hochschulen 80 % ihres Budgets aus dem Vorjahr als fixe Summe erhalten, während die verbleibenden 20 % auf Basis von sechs Indikatoren leistungsbasiert vergeben werden. Diese sind: Beschäftigungsquote der Absolvent:innen, internationale Anerkennung (z. B. in Rankings) sowie Forschungsergebnisse. Zusätzlich werden drei weitere Indikatoren berücksichtigt: die Größe der Hochschule, die Studierendenzahl sowie ein regionaler Ausgleichsfaktor, um geografische Ungleichheiten abzubilden. Auf diese Weise versucht die Ukraine, unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten, stärkere Anreize für eine bessere Bildungsqualität zu setzen.

Der neue Finanzierungsmechanismus führte zu mehr Transparenz, Wettbewerbsfähigkeit und Rechenschaftspflicht bei der Hochschulfinanzierung. Als Ergebnis konnten im ersten Jahr 17 leistungsstarke Universitäten ihre Mittel steigern, während 54 leistungsschwache Einrichtungen Kürzungen hinnehmen mussten.

Der ursprüngliche Plan, dieses Modell noch weiter auszuweiten, wurde mit der russischen Vollinvasion 2022 gestoppt. Im Gegenteil setzte die Regierung die leistungsbezogene Finanzierung vorübergehend aus, um angesichts der großen Unsicherheit finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Im April 2024 kündigte das Bildungsministerium an, die leistungsbezogene Komponente trotz des andauernden Kriegs wieder einführen zu wollen, aber die Indikatoren an die Kriegsrealitäten anzupassen.

Von der Invasion zur Resilienz: Der Kampf um den Erhalt der Hochschulbildung

Schon vor der russischen Vollinvasion im Jahr 2022 hatte das ukrainische Hochschulwesen mit den Folgen der russischen Annexion der Krim 2014 und der Besetzung von Teilen der Regionen Luhansk und Donezk zu kämpfen, die jedoch eher lokal begrenzt waren. Das enorme Ausmaß der Zerstörung und die Folgen für den gesamten Hochschulsektor sind nach dem flächendeckenden Angriff 2022 deutlich gravierender. Anders als 2014, als nur einige Universitäten umgesiedelt werden mussten, sind seit 2022 praktisch alle Hochschulen betroffen – entweder direkt durch Beschädigung, Zerstörung, Besetzung, Mobilisierung, Vertreibung oder indirekt durch ständige Luftalarme, Flucht von Studierenden und Lehrenden sowie psychische Belastungen durch Trauma, Verlust und Unsicherheit (zum Thema der psychischen Folgen, siehe Tsybuliak und Suchikova in dieser Ausgabe).

Das Ausmaß der Schäden ist erschütternd. Laut der Kyiv School of Economics waren bis November 2024 von 386 Hochschulen im Land 97 beschädigt und drei vollständig zerstört. Der Wiederaufbau wird eine gewaltige Herausforderung: Die Weltbank schätzt den Bedarf für die Sanierung und den Wiederaufbau der Hochschulinfrastruktur zwischen 2025 und 2035 auf etwa 3 Milliarden US-Dollar, hinzu kommen weitere 1,5 Milliarden US-Dollar für die Forschungsinfrastruktur. Gleichzeitig schrumpft das staatliche Bildungsbudget – vor allem wegen der stark gestiegenen Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit: Machten die Bildungsausgaben 2021 noch 17 % des Haushalts aus, waren es 2024 nur noch 7 %.

Trotz dieser enormen Krise hat das Hochschulsystem eine erstaunliche Widerstandskraft bewiesen. Unterstützung kam dabei oft aus dem Ausland: über 30 Staaten und 80 internationale Organisationen, darunter UNICEF und die Weltbank, stellten hunderte Millionen US-Dollar bereit, um das System am Leben zu erhalten.

Als besonders schwierig gilt die Lage in den von Russland besetzten Gebieten, die etwa 18 % des ukrainischen Staatsgebiets ausmachen. Nach der Annexion von vier ukrainischen Regionen Ende 2022 begann Russland mit der Integration der dortigen Hochschulen in das russische System. Bis März 2023 wurden 29 ukrainische Universitäten unter russische Kontrolle gestellt. Die »Russifizierung« des Bildungswesens schreitet massiv voran – mit russischen Lehrplänen, Standards und Sprachvorgaben, was zur Verdrängung ukrainischer Sprache und Literatur führt. Das russische Bildungsministerium kündigte an, ab September 2025 die ukrainische Sprache komplett aus dem Lehrplan zu streichen. Akademische Freiheit – die in Russland bereits vor 2022 stärker eingeschränkt war als in der Ukraine – wurde praktisch vollständig abgeschafft.

In den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten wiederum ist die Lage regional stark unterschiedlich: Im verhältnismäßig ruhigen Westen des Landes arbeiten viele Hochschulen weiter, wenn auch beeinträchtigt durch Luftalarme, Stromausfälle oder Internetprobleme. In Frontgebieten hingegen mussten viele Institutionen evakuiert werden: 34 Hochschulen, rund 91.000 Studierende und über 11.000 Beschäftigte wurden verlegt. Die Ausstattung – von Forschungsequipment über Labore bis hin zu Bibliotheken – blieb oftmals zurück. Während in befreiten Gebieten oder solchen fernab der Front der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur voranschreitet, ist dies in umkämpften Gebieten nicht möglich.

Der Krieg löste eine massive Migrationsbewegung unter ukrainischen Wissenschaftler:innen aus: Zehntausende verließen ihren Wohnort. Während die meisten in der Ukraine blieben und zu Binnenvertriebenen wurden, flohen 14,7 % ins Ausland (sie flüchteten vor allem nach Polen (27 %) und Deutschland (22 %)). Der »Brain Drain« bedroht das intellektuelle Potenzial des Landes. Die ukrainische Regierung muss daher dringend Anreize schaffen, damit Forschende zurückkehren, sobald die Lage stabiler ist.

Im Idealfall sollte sich aus dem »Brain Drain« eine »Brain Circulation« entwickeln. Viele ins Ausland geflüchtete Wissenschaftler:innen haben bereits neue internationale Kontakte geknüpft und könnten beim Aufbau internationaler Kooperationen zwischen ihren ukrainischen Heimatinstitutionen und ihren Gastinstutitionen im Ausland helfen. Diese Chance sollte systematisch genutzt werden, um die Integration der ukrainischen Hochschulbildung in den europäischen und globalen Wissenschaftsraum zu vertiefen – unterstützt durch die EU und ihre Mitgliedsstaaten, die die Nothilfen aus der Anfangszeit der Vollinvasion in langfristige strategische Partnerschaften überführen sollten.

Zwischen europäischer Harmonisierung und nationaler »Optimierung«

Schon vor dem russischen Großangriff im Jahr 2022 bemühte sich die Ukraine, ihr Hochschulsystem stärker an europäische Standards anzugleichen. Mit dem offiziellen Start des EU-Beitrittsprozesses im Juni 2024 wird nun angestrebt, das ukrainische Hochschulwesen vollständig in die EU zu integrieren. Als EU-Mitglied würde die Ukraine profitieren von größerer Mobilität für Studierende und Wissenschaftler:innen, intensiverer Forschungszusammenarbeit mit führenden europäischen Institutionen, höheren Bildungsstandards und modernerer Hochschulgovernance – um nur einige Vorteile zu nennen. Die ukrainische Gesellschaft ist sich dessen bewusst und spricht sich klar für eine Annäherung des Bildungssystems an die EU aus: In einer repräsentativen Umfrage der Stiftung Demokratische Initiativen (DIF) vom März 2025 gaben mehr als 70 % der Befragten an, dass es ihnen »wichtig« oder »sehr wichtig« sei, europäische Standards im Bildungsbereich zu übernehmen.

In ihrem Ukraine-Bericht 2023 stellte die Europäische Kommission Fortschritte bei den wichtigsten EHEA-Zielen fest – etwa bei der Qualitätssicherung –, verwies aber gleichzeitig auf bestehende Herausforderungen. Kritisiert wurde zum Beispiel die schleppende Umsetzung der »Strategie zur Entwicklung der Hochschulbildung 2021–2031«. Die Kommission forderte auch explizit eine Überarbeitung des Gesetzesentwurf 10177 zum »Bildungsprozess in der Hochschulbildung« sowie, das das ausgedehnte Hochschulnetz der Ukraine »optimiert« werde. Auch ein unabhängiger Bericht über die Angleichung der Ukraine an den EU-Besitzstand (acquis communautaire) im Jahr 2023 bescheinigt der Ukraine lediglich »begrenzte« Erfolge im Bereich der Bildung: Kapitel 26 des acquis (»Bildung und Kultur«), erhielt nur 2 von 5 möglichen Punkten.

Die Ukraine setzt ihren Europäisierungskurs fort. Im April 2024 verabschiedete das Parlament ein neues Gesetz zur Harmonisierung der Bildungspolitik mit EU-Standards. Im Juni folgte ein weiteres Gesetz zur »Förderung wissenschaftlicher Tätigkeit an Hochschulen«, das z. B. die Lehrverpflichtung für Wissenschaftler:innen auf 400–500 Stunden jährlich reduziert und 30 % ihrer Arbeitszeit für Forschung vorsieht.

Auch die von der EU-Kommission geforderte »Optimierung« ist bereits seit Herbst 2023 im Gange. Hintergrund ist der massive Rückgang der Studierendenzahlen: Von 2,4 Mio. im Studienjahr 2007/08 auf nur noch 1,1 Mio. im Jahr 2023/24 (vgl. Grafik 1 auf S. 7). Die durchschnittliche Studierendenzahl pro Hochschule sank dadurch von 6.500 auf 3.500, während Fixkosten für Personal und Gebäude weiter stiegen. Ziel des Bildungsministeriums ist es, vor allem durch Fusionen die Zahl der staatlichen Universitäten, die unter Verwaltung des Ministeriums stehen, von 120 auf 100 zu senken. Auch diese Maßnahme findet Rückhalt in der Bevölkerung: Laut DIF-Umfrage unterstützen 56,3 % der Befragten die »Optimierung«.

Im Februar 2024 stellte das Bildungsministerium die Kriterien für Fusionen vor, mit denen vor allem kleine und leistungsschwächere Hochschulen in größere Universitäten integriert werden sollen. Für jede erfolgreiche Fusion stellt die Weltbank 1,5 Mio. US-Dollar als Anreiz zur Verfügung. Innerhalb der ersten zehn Monate wurden sieben kleinere Hochschulen mit größeren fusioniert. Bildungsminister Oksen Lisowyj setzt bisher auf einen freiwilligen und »dialogorientierten« Ansatz, schloss aber nicht aus, bei Bedarf auch die Macht des Ministeriums auszuspielen, um das Ziel zu erreichen. Das wiederum rief deutliche Kritik von Hochschulen und Studierenden hervor, die dem Minister autoritäre Methoden vorwarfen.

Eine weitere Reform, die in der letzten Zeit diskutiert wird, betrifft die Governance-Struktur: Seit Sowjetzeiten unterhalten nicht nur das Bildungsministerium, sondern auch andere Ministerien (etwa die für Kultur, Gesundheit, Finanzen) ihre eigenen Hochschulen – ein komplexes und schwer steuerbares System. Nun wird überlegt, die Zuständigkeit für alle staatlichen Hochschulen zentral beim Bildungsministerium zu bündeln. Das soll die Steuerung vereinfachen, die Effizienz erhöhen und die Ukraine ein weiteres Stück näher an EU-Standards bringen.

Fazit

Das ukrainische Hochschulsystem befand sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels – von einem (post-)sowjetischen Modell in Richtung europäischer Standards – als erst die Corona-Pandemie und dann die russische Vollinvasion existenzielle Herausforderungen mit sich brachten und den Reformprozess beeinträchtigten. Nach den ersten Schocks passten sich die Hochschulen an die neue Corona- bzw. Kriegsrealität an. Die Erfahrungen und neu entwickelten digitalen Formate aus der Zeit der COVID-19-Pandemie erleichterten die Aufrechterhaltung der Hochschulbildung unter den neuen Kriegsbedingungen.

Der Einsatz und die Widerstandskraft der im Hochschulbereich tätigen Menschen sorgten nicht nur dafür, dass der Lehr- und Lernprozess trotz des Krieges weiterlief, sondern auch, dass wichtige Reformen – oft mit finanzieller Unterstützung aus dem Ausland – nicht vollständig zum Erliegen kamen, sondern weiter verfolgt wurden.

Der Weg zur vollständigen EU-Integration bleibt lang und schwierig. Die jüngsten Gesetzesänderungen und strukturellen Optimierungsprozesse sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einem effizienteren, wettbewerbsfähigeren und EU-kompatiblen Hochschulsystem. Entscheidend wird sein, ein Gleichgewicht zu finden zwischen institutioneller Effizienz und demokratischer Steuerung, zwischen nationalen Besonderheiten und den Anforderungen der EU.

Der Reformprozess bleibt herausfordernd: Kriegsbedingte finanzielle Einsparungen, Abwanderung von Fachkräften (aus dem Land, aber auch aus dem Bildungssektor), Sicherheitsrisiken sowie die allgemeine Unsicherheit in Kriegszeiten erschweren eine kohärente Reformpolitik. Dennoch ist die Ukraine auf dem richtigen Weg, das Hochschulsystem zu modernisieren und leistungsfähiger zu machen – was eine essenzielle Grundlage darstellt für die Entwicklung von Humankapital und eine prosperierende, europäische Nachkriegs-Ukraine.

Anmerkung:

Der Text ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung des Beitrags von Eduard Klein und Olga Murasova »Schul- und Hochschulbildung in der Ukraine: Im Spannungsfeld zwischen internen Entwicklungen, globalen Trends und unerwarteten Herausforderungen« in dem von Michael Dobbins herausgegebenen Sammelband »Das politische System der Ukraine. Institutionen, Akteure, Politikfelder«, der im August 2025 bei Springer VS in der neuen Reihe »Ukraine erklären« erscheint, https://link.springer.com/book/9783658474751.