Einleitung

Der Krieg in der Ukraine dauert nunmehr seit über zehn Jahren an, nachdem Russland 2014 die Krim annektierte und eine bewaffnete Aggression im Donbas begann. Die großangelegte Invasion im Februar 2022 markierte eine neue Phase des Konflikts mit stark zunehmender Intensität der Kämpfe, massiven Zerstörungen von Wohnraum und kritischer Infrastruktur, hohen Verlusten unter der Zivilbevölkerung sowie massiver Binnenvertreibung und erzwungener Emigration. Nach Schätzungen der Weltbank (RDNA4) beliefen sich bis Ende 2024 die direkten wirtschaftlichen Schäden der Ukraine in drei Jahren großangelegten Krieges auf 176 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtbedarf für den Wiederaufbau 524 Milliarden US-Dollar übersteigt. Anfang 2025 waren offiziell über 13.000 zivile Todesopfer und mehr als 30.000 Verletzte dokumentiert (inoffizielle Schätzungen liegen weitaus höher). Hinzu kommen etwa 4,6 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine und mehr als sechs Millionen Ukrainer:innen, die ins Ausland geflohen sind.

Diese Zahlen verdeutlichen die erheblichen Auswirkungen des Krieges auf die demographische Situation und die Wirtschaft des Landes. Doch jenseits dieser Daten bleibt eine nicht minder wichtige Dimension: wie die Menschen selbst ihr eigenes Leben unter den Bedingungen des andauernden Krieges wahrnehmen – also ihr subjektives Wohlbefinden.

Der großangelegte Krieg stellt eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft dar und beeinflusst alle Lebensbereiche – Sicherheit, psychische Verfassung, wirtschaftliche Situation und soziale Beziehungen. Solche fundamentalen Erschütterungen können die Wahrnehmung der Lebensqualität und das subjektive Wohlbefinden erheblich verschlechtern. Zugleich kann der Krieg auch ein Faktor gesellschaftlicher Mobilisierung sein: ein gemeinsames Ziel, gesellschaftliche Solidarität sowie der Glaube an die Zukunft können selbst unter den schwierigsten Umständen eine positive Lebenseinstellung aufrechterhalten.

In diesem Kontext ist das subjektive Wohlbefinden ein wichtiger Indikator, der nicht nur etwas über die Lebensbedingungen der Bevölkerung verrät, sondern auch Faktoren aufzeigt, die den Menschen helfen, trotz widriger Umstände eine positive Lebenseinschätzung beizubehalten.

Über die Datenlage

Bei der Analyse der Auswirkungen des Krieges auf das subjektive Wohlbefinden ist es wichtig, die Komplexität und Mehrdimensionalität dieses Phänomens zu bedenken. Der Krieg beeinflusst das Wohlbefinden sowohl direkt – durch Bedrohung von Leben und Gesundheit, materielle Verluste und psychische Belastungen infolge von Gefahr, Trennung, erzwungener Vertreibung oder anderen Stressfaktoren – als auch indirekt durch wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen. Diese Veränderungen können sowohl negativ sein (z. B. Arbeitsplatzverlust oder Einkommenseinbußen) als auch positive Effekte haben, etwa indem sie zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts, zur Aktivierung gesellschaftlichen Engagements, zum Anstieg des Vertrauens in staatliche Institutionen oder zur Herausbildung eines gemeinsamen Interesses beitragen.

Die Bestimmung der maßgeblichen Faktoren, die das subjektive Wohlbefinden beeinflussen, ist eine komplexe Aufgabe. Dies hängt sowohl mit der schwierigen Datenlage als auch mit der vielschichtigen Wechselwirkung verschiedener Faktoren zusammen. Eine wichtige Rolle spielen dabei individuelle Umstände und soziodemografische Merkmale wie Alter, Gesundheitszustand, Qualität der Beziehungen zu Angehörigen und Freunden oder der Status als Binnenvertriebene:r. Hinter scheinbar stabilen gesamtgesellschaftlichen Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens können sich also unterschiedliche Prozesse und Tendenzen verbergen. Treiber von Veränderungen können sowohl objektive Lebensbedingungen sein als auch deren subjektive Wahrnehmung.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Einschränkungen der Untersuchung. Seit der Corona-Pandemie 2020 führt das KIIS Umfragen telefonisch über die Netze ukrainischer Mobilfunkanbieter durch. Dieses Vorgehen gewährleistet eine breite Abdeckung der Bevölkerung im ganzen Land, bringt jedoch gewisse Einschränkungen mit sich. So sind Personen, die sich in gefährlichen Situationen befinden oder sich in einem schweren physischen oder psychischen Zustand befinden, häufig nicht erreichbar – sei es aufgrund objektiver Risiken, einer Verweigerung, Anrufe entgegenzunehmen, oder aus Unwillen, an einer Befragung teilzunehmen. Darüber hinaus werden Bewohner:innen der besetzten Gebiete, in denen das ukrainische Mobilfunknetz nicht verfügbar ist, nicht in die Stichprobe einbezogen. Dies kann zu einer Unterrepräsentation der am stärksten betroffenen Gruppen und folglich zu einer leichten Überschätzung des subjektiven Wohlbefindens führen.

Trotz dieser Einschränkungen sind die erhobenen Daten aus unserer Sicht valide und aufschlussreich für die Analyse allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen.

Dynamik der Selbsteinschätzung von Glück: Die Untersuchungen des KIIS

Wie steht es also um das subjektive Wohlbefinden der Ukrainer:innen, und wie hat es sich unter den Bedingungen des Krieges verändert?

Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden Daten von Meinungsumfragen des KIIS aus den Jahren 2001–2024 herangezogen (die Daten sind frei zugänglich unter https://doi.org/10.48320/0CDDEF45-9383-4E4A-93E4-386264491125 ). Alle Befragungen wurden anhand von Stichproben durchgeführt, die für die erwachsene Bevölkerung der Ukraine (18 Jahre und älter) repräsentativ sind. Der durchschnittliche Stichprobenumfang lag zwischen 2001 und 2021 bei etwa 2000 Befragten pro Welle und zwischen 2022 und 2024 bei etwa 1000.

Das KIIS nutzt die Selbsteinschätzung von Glück als Basisindikator für subjektives Wohlbefinden. Der Vorteil liegt in der Einfachheit für die Befragten und zugleich in hoher analytischer Aussagekraft: Der Indikator ermöglicht eine umfassende Einschätzung der Einstellung einer Person zu ihrem Leben unter Berücksichtigung materieller und immaterieller Komponenten des Wohlstands sowie des Verhältnisses zwischen tatsächlicher Lage und eigenen Erwartungen oder Vorstellungen eines »normalen« Lebens.

Das Glücksniveau wird anhand der Antworten auf die Frage ermittelt: »Halten Sie sich für einen glücklichen Menschen?« mit fünf Antwortmöglichkeiten: »ja«, »eher ja«, »teils-teils«, »eher nein« und »nein«. Dieses Format erlaubt nicht nur die Erfassung der allgemeinen Lebenszufriedenheit, sondern berücksichtigt auch Zwischenpositionen und Unsicherheiten, was die Stimmungslage der Bevölkerung präziser widerspiegelt.

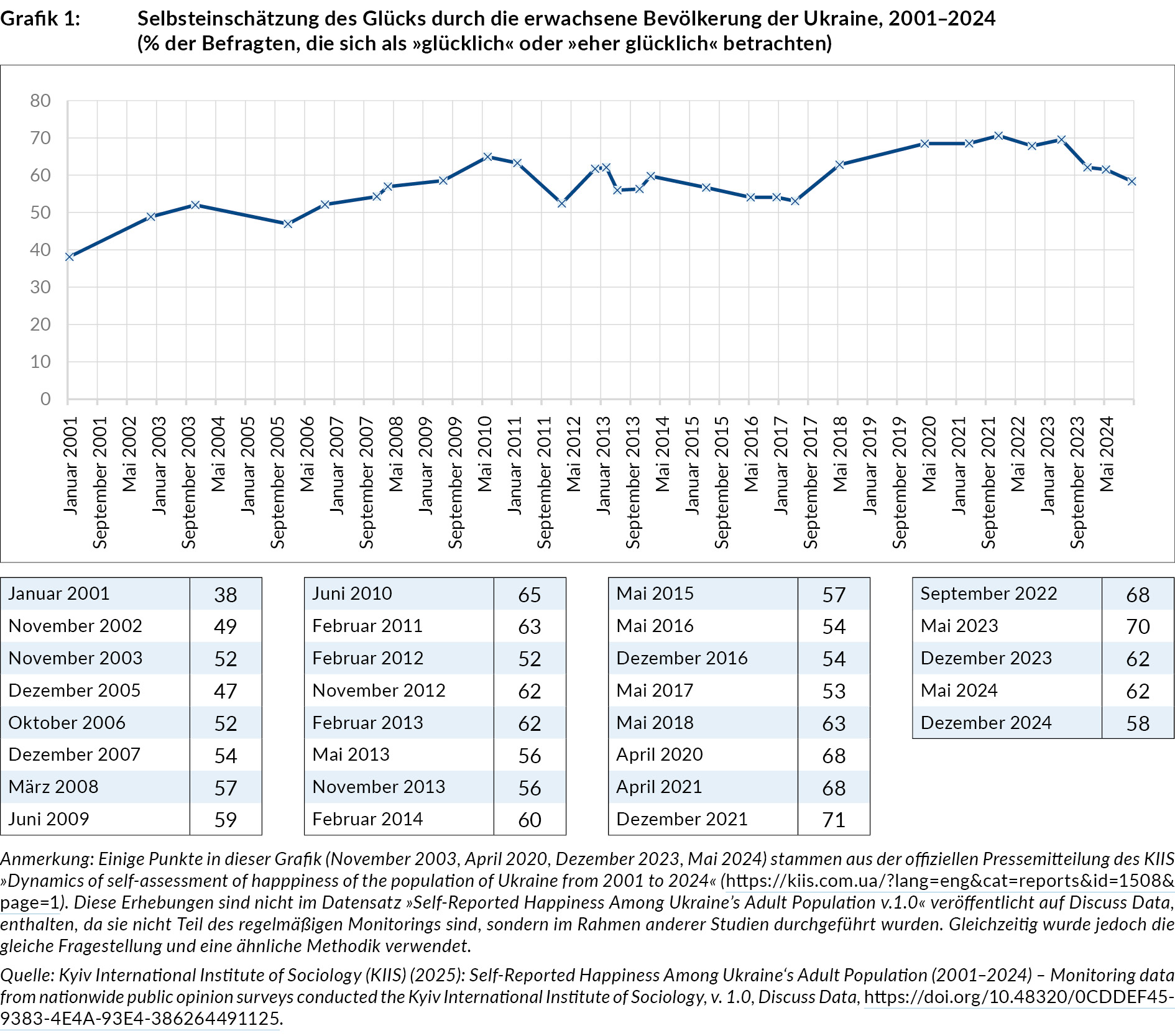

In Grafik 1 ist die Dynamik des Glücksniveaus in der Ukraine dargestellt – also der Anteil der Befragten, die sich für vollständig oder eher glücklich halten.

Die Daten zeigen: Seit Anfang der 2000er stieg das Glücksniveau in der Ukraine allmählich – von 38 % im Jahr 2001 auf 65 % im Jahr 2010, was weitgehend auf die Verbesserung der finanziellen Lage der Bevölkerung in diesem Zeitraum zurückgeht. In den folgenden Jahren stabilisierte sich das Glücksniveau trotz einiger Schwankungen und lag im Durchschnitt bei 59 % im Zeitraum 2011–2014 (vor der Annexion der Krim).

Der Beginn der russischen Aggression 2014 führte nicht zu einem starken Rückgang des Glücksniveaus. Eine Umfrage im Mai 2015 – etwas mehr als ein Jahr nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Osten – ergab, dass sich das Glücksniveau trotz Kämpfen und Gebietsverlusten kaum verändert hatte. 57 % der Befragten hielten sich für glücklich oder eher glücklich – ein Wert, der nahe an den Vorjahren lag. Eine detailliertere Analyse von Tom Coupe und Maksym Obrizan (2016), zeigte jedoch große regionale Unterschiede: In den aktiven Kampfgebieten (Donezk und Luhansk) halbierte sich das Glücksniveau nahezu, während es in anderen Regionen auf Vorkriegsniveau blieb oder sogar leicht anstieg. Die Autoren schlussfolgerten daher, dass das persönliche Erleben von Gewalt und Zerstörung – nicht bloß die Informationen darüber – der Schlüsselfaktor war für den Rückgang des subjektiven Wohlbefindens.

In den Folgejahren sank das landesweite Glücksniveau allmählich auf 54 % (Mai und Dezember 2016) bzw. 53 % (Mai 2017). Ab 2018 jedoch begann der Anteil der sich selbst als glücklich bezeichnenden Ukrainer:innen wieder zu steigen und im Dezember 2021 – nur wenige Monate vor dem russischen Großangriff – erreichte das Glücksniveau mit 71 % einen neuen Höchstwert.

Einfluss der russischen Vollinvasion auf das persönliche Wohlbefinden

Die russische Vollinvasion seit 2022 stellte eine neue, beispiellose Herausforderung dar. Während der bewaffnete Konflikt 2014 auf den Donbas beschränkt war, erfasst der Krieg seit 2022 die gesamte Ukraine. Auch die Intensität der Kämpfe nahm drastisch zu. Zwar gibt es starke regionale Unterschiede was die Intensität der Bedrohungen angeht. Dennoch ist die gesamte Ukraine Raketen– und Drohnenangriffen, Zerstörung von Infrastruktur sowie zivilen und militärischen Verlusten ausgesetzt – aktuell sogar stärker denn je.

Die lang andauernde und umfassende Kriegsrealität betrifft einen großen Teil der Bevölkerung unmittelbar: Viele Menschen erlebten Beschuss, verloren ihr Zuhause oder Angehörige, hatten eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, litten unter ständiger Unsicherheit, Trennung von der Familie oder waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. KIIS-Umfragen verzeichneten einen deutlichen Anstieg des Bevölkerungsanteils, der mit Stresssituationen konfrontiert war: von 69 % im Jahr 2021 auf über 80 % nach Beginn der Invasion. Hauptquellen des Stresses waren kriegsbedingte Ereignisse. Laut einer Umfrage Ende 2024 hatten 39 % im laufenden Jahr Beschuss oder Bombardierungen erlebt, 30 % Trennung von Angehörigen und 26 % den Verlust einer nahestehenden Person (vgl. Umfrage X auf S. Y in dieser Ausgabe). Auch wenn die Häufigkeit einzelner Stressoren regional variiert, zählen diese drei Faktoren landesweit zu den am häufigsten genannten – ein Hinweis auf den tiefgreifenden Einfluss des Krieges auf den Alltag der Bürger:innen, selbst in solchen Regionen, die weiter entfernt sind von militärischen Kampfhandlungen.

Trotz des Krieges blieb das Glücksniveau in den ersten anderthalb Jahren nach der Invasion stabil hoch: Im September 2022 bezeichneten sich 68 % der Befragten als glücklich, im Mai 2023 70 % – nahezu identisch mit dem Höchstwert von 2021 (71 %).

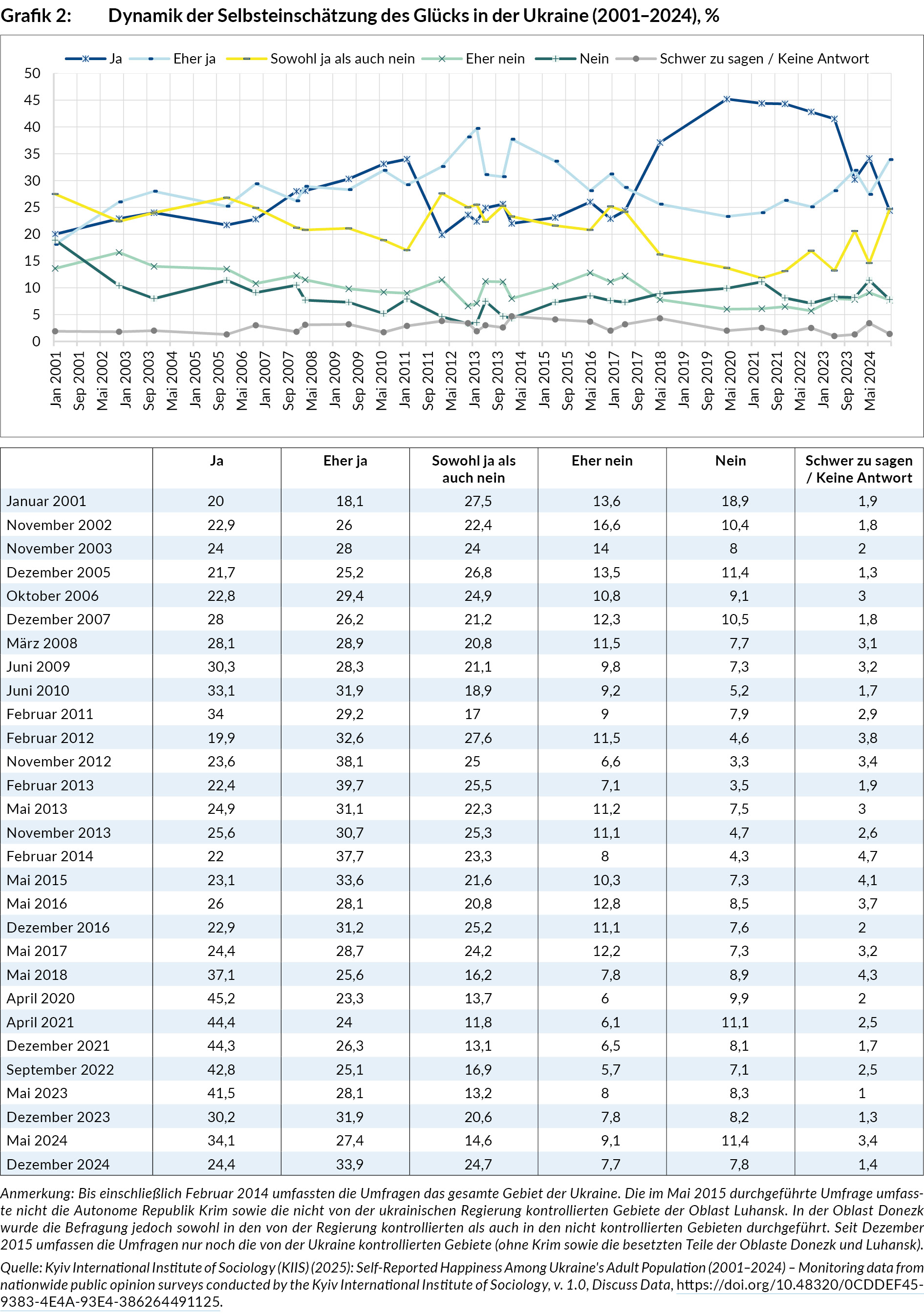

Ein Rückgang wurde erstmals Ende 2023 registriert – auf 62 % im Dezember 2023 und 58 % im Dezember 2024. Dennoch bleibt dieses Niveau angesichts des langwierigen Krieges relativ hoch. Bemerkenswert ist, dass der Rückgang weniger auf einen Anstieg der »Unglücklichen« zurückzuführen ist, sondern auf eine Zunahme der ambivalenten Antworten (»teils-teils«) – von 13 % im Jahr 2021 auf 25 % im Jahr 2024 (vgl. Grafik 2). Der Anteil derjenigen, die sich ausdrücklich als unglücklich betrachten (»eher nein« oder »nein«), blieb hingegen stabil bei etwa 15 %. Das heißt: Selbst unter den Bedingungen des langanhaltenden Krieges sieht sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung weiterhin als glücklich an, wenngleich emotionale Ambivalenz (Koexistenz positiver und negativer Einschätzungen des eigenen Lebens) etwas häufiger wird.

Darüber hinaus zeigen die Daten, dass das subjektive Wohlbefinden selbst in den am stärksten vom Krieg betroffenen Regionen relativ hoch bleibt. In den Front- und Grenzregionen (Sumy, Charkiw, Donezk, Luhansk (obwohl das KIIS die Bewohner:innen des von der Ukraine kontrollierten Teils der Oblast Luhansk nicht aus seiner Stichprobe ausschließt, ist zu berücksichtigen, dass sich im Jahr 2025 nur etwa 5 % des Gebietes unter ukrainischer Kontrolle befinden. Aufgrund dessen – sowie wegen des telefonischen Befragungsformats – ist die Zahl der tatsächlich in diesen Gebieten lebenden Befragten äußerst gering (nur einzelne Personen oder in der Stichprobe überhaupt nicht vertreten), Saporischschja, Dnipropetrowsk, Cherson) bezeichnen sich 56 % der Bevölkerung als glücklich, 19 % als unglücklich. Zum Vergleich: In den zentralen und südlichen Regionen Tschernihiw, Kyjiw und Kyjiwer Gebiet, Schytomyr, Winnyzja, Tscherkassy, Poltawa, Kirowohrad, Odesa und Mykolajiw fühlen sich 58 % glücklich und 14 % unglücklich. In den westlichen Regionen, die am weitesten von den Kämpfen entfernt sind, halten sich 61 % für glücklich und 14 % für unglücklich. Mit anderen Worten: Zwar sinkt das Glücksniveau mit der Nähe zu aktiven Kampfgebieten, doch bleibt der Rückgang relativ gering.

Einfluss von Flucht und Vertreibung auf das subjektive Wohlbefinden

Der Einfluss von Flucht und Vertreibung auf das subjektive Wohlbefinden ist ambivalent. Einerseits können erzwungene Evakuierung, Unsicherheit und der Verlust sozialer Bindungen das Glücksempfinden verringern; andererseits kann ein Umzug aus einer gefährlichen Region mehr Sicherheit und Stabilität bringen. Unsere Daten zeigen, dass Befragte, die nach dem 24. Februar 2022 ihren Wohnort gewechselt haben, im Durchschnitt etwas weniger glücklich waren als jene, die seit Beginn des großangelegten Krieges nicht umgezogen sind. Laut einer Umfrage von 2024 hielten sich unter denjenigen, die nach der Invasion umgezogen waren, 55 % für glücklich und 21 % für unglücklich, während unter den Nicht-Umgezogenen 59 % bzw. 15 % diese Einschätzung teilten. Obwohl die Befragten nicht direkt nach den Gründen und Umständen ihres Umzugs gefragt wurden, lässt sich vermuten, dass dies häufiger Personen aus den am stärksten betroffenen Gebieten betraf, wo das Wohlbefinden schon vor dem Wegzug niedriger gewesen sein könnte. Gleichzeitig können die beobachteten Unterschiede auch auf Anpassungsschwierigkeiten dieser Gruppe am neuen Wohnort hinweisen – selbst dann, wenn dieser sich in vermeintlich sicheren Regionen befand.

Insgesamt bleibt das subjektive Glücksempfinden in der Ukraine trotz der massiven Auswirkungen des Krieges auf das Leben von Millionen von Menschen vergleichsweise hoch. Unter besonders vulnerablen Gruppen wie Bewohner:innen von Frontregionen oder Vertriebenen ist das Glücksniveau zwar etwas niedriger, doch das Verhältnis von Glücklichen zu Unglücklichen ist dennoch positiv.

Die Ukraine im World Happiness Report

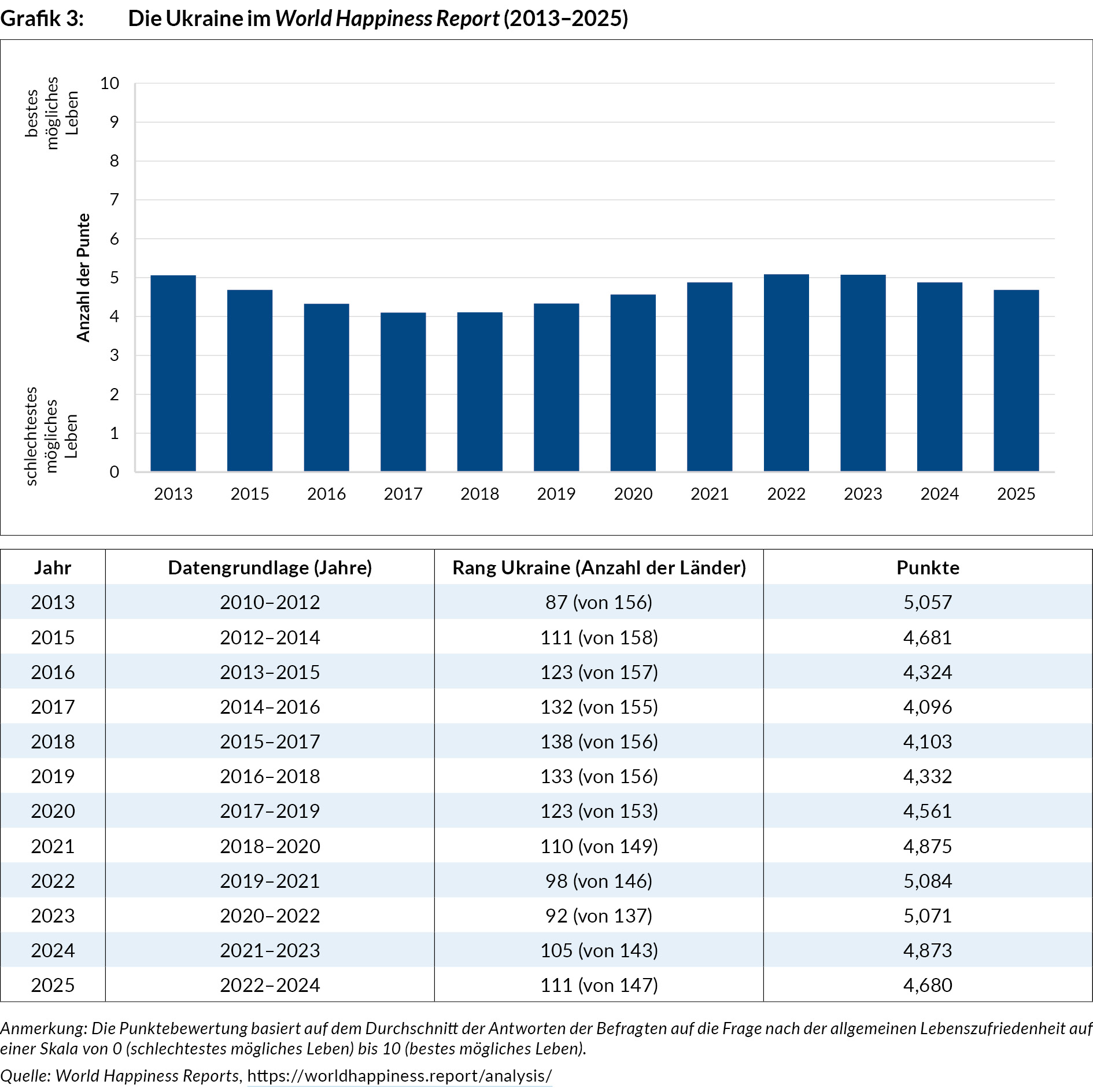

Die KIIS-Daten zur Selbsteinschätzung von Glück stimmen weitgehend mit den Ergebnissen des World Happiness Report (WHR) überein (vgl. Grafik 3), der die Lebenszufriedenheit anhand der sogenannten Cantril-Skala misst. Dabei werden Befragte gebeten, ihr Leben auf einer Skala von 0 (schlechtestes mögliches Leben) bis 10 (bestes mögliches Leben) zu bewerten; die Ergebnisse werden über drei Jahre gemittelt. Obwohl die Einschätzung von Glück und Lebenszufriedenheit verwandte, aber nicht identische Konzepte sind, zeigen beide Ansätze ähnliche Trends beim subjektiven Wohlbefinden.

Nach Beginn der großangelegten Invasion verzeichnete der WHR zwar einen Rückgang der Lebenszufriedenheit in der Ukraine, jedoch keinen drastischen Einbruch. Im Bericht 2022 (Daten 2019–2021) belegte die Ukraine Platz 98 mit einem Durchschnittswert von 5,08. Im Ranking 2025 (basierend auf den Daten 2022–2024) rutschte das Land auf Platz 111 ab, mit einem Durchschnittswert von 4,68.

Diese Werte liegen jedoch immer noch höher als vor einem Jahrzehnt. So rangierte die Ukraine im WHR 2013 (Daten 2010–2012) auf Platz 87 mit einem Wert von 5,06. Nach Beginn des Donbas-Krieges und der Annexion der Krim kam es hingegen zu einem deutlichen Rückgang: Im WHR 2016 fiel die Ukraine auf Platz 123 mit 4,32 Punkten und 2017 weiter auf Platz 132 mit 4,1 Punkten.

Faktoren, die das subjektive Wohlbefinden beeinflussen

Forscher des WHR erklären die relative Stabilität des subjektiven Wohlbefindens der Ukrainer:innen nach Beginn der großangelegten Invasion mit gewachsener gesellschaftlicher Kohäsion, gestiegenem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Dies unterschied sich deutlich von der Entwicklung nach den Ereignissen 2014, als die Lebenszufriedenheit trotz geringerer Kampfintensität wesentlich stärker zurückging.

Die Stärkung konsolidierender gesellschaftlicher Prozesse nach Beginn der Invasion wird auch durch die KIIS-Ergebnisse bestätigt. So zeigen die Umfragen eine Verringerung der regionalen Unterschiede in Einstellungen und Werteorientierungen der Ukrainer:innen seit 2022. Während die geopolitischen Orientierungen der Bevölkerung vor diesem Jahr stark regional geprägt waren – mit, vereinfacht gesagt, überwiegender Unterstützung für EU und NATO im Westen und Zentrum sowie stärkerer Orientierung auf Russland im Osten und Süden – befürwortet heute die Mehrheit der Menschen in allen Regionen den EU- und NATO-Beitritt der Ukraine. Auch bestehen regionale Unterschiede in der Sprachpraxis fort, doch nahmen sie seit 2022 signifikant ab, insbesondere durch den Anstieg des Anteils ukrainischsprachiger Menschen im Süden und Osten.

Auch das Vertrauen in zentrale staatliche Institutionen und in die Freiwilligenbewegung ist seit Beginn der Invasion deutlich gestiegen und bleibt hoch. Ende 2024 vertrauten 92 % der Bevölkerung den Streitkräften (vor dem Krieg: 72 %), 81 % den Freiwilligen (68 % im Jahr 2021) und 45 % dem Präsidenten (27 % im Jahr 2021).

Die zivilgesellschaftliche Beteiligung nahm ebenfalls zu: Ein erheblicher Teil der Bevölkerung engagierte sich in ehrenamtlicher Tätigkeit, finanzieller Unterstützung der Armee, Hilfe für Betroffene oder anderen Formen gegenseitiger Solidarität. Laut einer KIIS-Umfrage für NDI (2023) spendeten seit Beginn der Invasion 88 % der Befragten Geld an die Streitkräfte, 67 % für humanitäre Zwecke, 54 % unterstützten Binnenvertriebene und 41 % engagierten sich ehrenamtlich.

Darüber hinaus stieg seit 2022 auch der Optimismus in Bezug auf die Zukunft der Ukraine erheblich und bleibt auf hohem Niveau. Im Oktober 2022 äußerten 88 % der Befragten Zuversicht in die positiven Perspektiven des Landes. Zwar ging der Anteil der Optimisten mit der Dauer des Krieges zurück, doch sie überwiegen weiterhin: Im Dezember 2024 glaubten 57 %, dass die Ukraine in zehn Jahren ein prosperierender Staat innerhalb der EU sein werde, während 28 % ein Szenario mit zerstörter Wirtschaft und massiver Abwanderung erwarteten.

Die KIIS-Daten belegen einen engen Zusammenhang zwischen Vertrauen in staatliche Institutionen, Optimismus bezüglich der Zukunft und positiver subjektiver Selbsteinschätzung. So bezeichneten sich in der Umfrage vom Dezember 2024 unter den Bürger:innen, die dem Präsidenten vollständig vertrauen, 69 % als glücklich, während dieser Anteil unter den Misstrauenden bei 46 % lag. Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich in der Zukunftseinschätzung: Unter den sehr Optimistischen hielten sich 72 % für glücklich, unter den sehr Pessimistischen nur 34 %. Institutionelles Vertrauen und der Glaube an eine bessere Zukunft bleiben also entscheidende Ressourcen, die das subjektive Wohlbefinden selbst in einem langwierigen Krieg stützen.

Ein weiterer Faktor für die Stabilität des Glücksniveaus in den ersten Jahren der Vollinvasion könnte auch die gesunkene Erwartungshaltung bzw. die veränderte Vorstellung davon sein, was ein glückliches Leben ausmacht. Wie Wolodymyr Paniotto und Anton Hruschetskyj mit Verweis auf Richard Layards Forschung betonen, wird das persönliche Glücksniveau auch durch den Vergleich mit anderen bestimmt. In Kriegszeiten, wenn Millionen Menschen erhebliche Verluste erleiden, sinken die Erwartungen an die eigene Lebenssituation deutlich. Dies kompensiert teilweise die eigenen Schwierigkeiten: Vor dem Hintergrund des massiven Leidens anderer erscheinen die eigenen Probleme vielleicht weniger gravierend.

Dieser Mechanismus könnte auch zur relativen Stabilität der Selbsteinschätzung der finanziellen Lage nach Beginn der Vollinvasion beigetragen haben. Umfragedaten zeigen, dass die Einschätzung des eigenen Wohlstands nach der russischen Invasion nahezu unverändert blieb und sich auf Vorkriegsniveau hält: Im Dezember 2021 bewerteten 38 % der Befragten die finanzielle Lage ihrer Familie als niedrig (nicht genug zum Essen oder nur genug für Essen), 35 % als durchschnittlich und 23 % als hoch (können sich einige Luxusgüter oder alles leisten). Im Dezember 2022 waren es 46 %, 35 % und 16 % und im Dezember 2024 waren es 43 %, 36 % und 18 %. Dies deutet darauf hin, dass die Ansprüche der Menschen im Krieg stark gesunken sind, was es erleichterte, sich mit dem Vorhandenen zufriedenzugeben – selbst trotz realer Einkommensverluste.

Fazit

Die Ergebnisse der Untersuchung zum subjektiven Wohlbefinden auf Grundlage der Selbsteinschätzung des Glücks bestätigen den negativen Einfluss des Krieges auf die Wahrnehmung der eigenen Lebensqualität. Mit Beginn der russischen Aggression im Jahr 2014 sank das Glücksniveau unter den Bewohner:innen der unmittelbar von Kampfhandlungen betroffenen Regionen fast um die Hälfte. Nach der großangelegten Invasion 2022 liegt das Glücksniveau ebenfalls niedriger bei den Bewohner:innen der Frontgebiete und derjenigen die umgezogen sind; der Rückgang erwies sich jedoch als weniger drastisch als 2014. Ein Grund dafür sind kompensatorische Mechanismen – insbesondere das hohe Vertrauen in die Streitkräfte der Ukraine, in die staatliche Führung und die Freiwilligenbewegung sowie die Beibehaltung optimistischer Erwartungen für die Zukunft. Denn seit 2022 haben sich in der Ukraine gesellschaftlicher Zusammenhalt, Vertrauen in staatliche Institutionen und bürgerschaftliches Engagement verstärkt, was die negativen Folgen des Krieges teilweise ausglich.

Daher bleibt das subjektive Wohlbefinden in der Ukraine trotz der massiven negativen Auswirkungen des Krieges auf das Leben von Millionen Menschen relativ hoch. Selbst in den vulnerableren Gruppen überwiegt der positive Saldo zwischen denen, die sich glücklich, und denen, die sich unglücklich fühlen. Obwohl 2024 ein gewisser Rückgang des Glücksniveaus zu beobachten ist, bleibt die allgemeine Stimmung relativ positiv. Dies unterstreicht die wichtige Rolle von Einheit, Vertrauen und Optimismus bei der Aufrechterhaltung der psychologischen Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft unter den Bedingungen eines langwierigen Krieges.