Einleitung

Das subjektive Wohlbefinden beschreibt die Einschätzung einer Person, wie zufrieden sie mit ihrem eigenen Leben ist. Der großangelegte russische Krieg ist zu einem zentralen Faktor geworden, der die Lebensqualität und den psychischen Zustand der Menschen in der Ukraine fundamental beeinflusst.

Neben dem Krieg bestimmen aber auch viele andere Faktoren das subjektive Wohlbefinden – etwa das Alter. In diesem Zusammenhang machen Forschende auf ein interessantes Phänomen aufmerksam: das Paradox des Wohlbefindens (paradox of well-being). Dabei handelt es sich um eine kontraintuitive Beobachtung: Der Zusammenhang zwischen Alter und subjektivem Wohlbefinden hat eine U-förmige Gestalt: Das Wohlbefinden sinkt zunächst, um im höheren Alter wieder zu steigen, trotz einer möglichen Verschlechterung objektiver Lebensumstände wie Gesundheit oder Einkommen. Eine Analyse für 145 Länder (darunter auch die Ukraine) bestätigte das Vorliegen dieses Paradoxons; der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit liegt dabei bei etwa 50 Jahren.

Allerdings bestätigen nicht alle Studien dieses Paradoxon. So stellte Deaton (2008) einen linearen Rückgang der Lebenszufriedenheit mit zunehmendem Alter in den meisten Ländern fest, insbesondere in Osteuropa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Zudem zeigen weitere Untersuchungen, dass die U-Kurve häufiger in Ländern mit höherem BIP beobachtet wird. Dies wirft Zweifel an der Existenz des Wohlbefindlichkeitsparadoxons in der Ukraine auf.

Darüber hinaus ist wenig erforscht, wie der Krieg den Zusammenhang zwischen Alter und subjektivem Wohlbefinden verändert. Einerseits könnte man annehmen, dass der Krieg Unterschiede zwischen Altersgruppen abmildert, da seine negativen Auswirkungen verschiedene Bevölkerungsgruppen treffen. Andererseits könnten die Folgen des Krieges je nach Altersgruppe unterschiedlich ausgefallen sein. Besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen – Kinder und ältere Menschen – könnten die gravierendsten Folgen sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht erlitten haben. Daraus ergeben sich die Fragen: Gab es in der Ukraine vor dem Krieg das Wohlbefindlichkeitsparadoxon, und wenn ja, wie hat es sich mit dem Krieg entwickelt? Trifft es sowohl auf weniger stark als auch auf stärker vom Krieg betroffene Personen zu?

Die Forschung konzentriert sich vorwiegend auf die kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens – die Lebenszufriedenheit –, während andere Dimensionen unterrepräsentiert bleiben. Neben der kognitiven gibt es jedoch auch die affektive Komponente, die sich über die Frage nach dem Glücksempfinden messen lässt. Die Einflussfaktoren dieser beiden Dimensionen unterscheiden sich zudem. Die Lebenszufriedenheit hängt stärker mit stabilitätsbezogenen Aspekten des Lebens zusammen (z. B. sozioökonomischem Status), während Glück stärker von Gesundheit und Beziehungen zu anderen Menschen abhängt. Damit ergibt sich eine weitere Frage: Ist die U-Kurve nicht nur für die Lebenszufriedenheit, sondern auch für das Glück charakteristisch?

Daten

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Daten der Panelstudie Life in War Survey (LIWS) genutzt, die vom Kyjiwer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS) im Auftrag der Kyiv School of Economics durchgeführt wurde. Die Daten des LIWS sind frei zugänglich auf Discuss Data (https://doi.org/10.48320/862A404C-F4B8-488D-AAA7-18B11141FA54 ).

- Erste Welle (18. Januar – 8. Februar 2022): Erfasst wurde die Bevölkerung der Ukraine ab 15 Jahren, die vor Beginn der großangelegten Invasion in von der Regierung kontrollierten Gebieten lebte. Die Befragung erfolgte mittels persönlicher Interviews (Computer Assisted Personal Interview, CAPI). Es wurden 1.531 Personen befragt.

- Zweite Welle (24. August – 6. Oktober 2022): Diese wurde telefonisch (Computer Assisted Telephone Interview, CATI) durchgeführt. Es gelang, 595 Teilnehmende erneut zu befragen, das entspricht 39 % der ursprünglichen Stichprobe. Die Rücklaufquote war in ländlichen Gebieten und Frontregionen niedriger, weshalb die Panelstichprobe stärker auf die westlichen Regionen und städtische Bevölkerung verschoben ist.

Es wurden zwei Komponenten des subjektiven Wohlbefindens betrachtet:

- Kognitiv (Lebenszufriedenheit): »Unter Berücksichtigung aller Umstände, wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit Ihrem Leben?«

- Affektiv (Glück): »Alles in allem, wie glücklich sind Sie?«

Beide Fragen hatten eine 11-stufige Skala (0 = überhaupt nicht zufrieden/sehr unglücklich, 10 = völlig zufrieden/sehr glücklich).

Das Alter wurde nach Geburtsjahr berechnet und blieb daher für dieselbe Person in beiden Wellen konstant, weil beide Umfragen im selben Jahr durchgeführt wurden.

Der Einfluss des Krieges wurde auf zwei Ebenen betrachtet:

- Gesamtgesellschaftlich: Der Krieg als kontextuelle nationale Ereignisebene; der Zusammenhang zwischen Alter und Wohlbefinden wird zwischen den Wellen (vor und während der Invasion) verglichen.

- Individuell: Der Krieg als persönliche traumatische Erfahrung. In der zweiten Welle wurden die Befragten gefragt, ob sie folgende Ereignisse erlebt hatten:

- Verlust des Arbeitsplatzes

- Verschlechterung der körperlichen Gesundheit

- Verschlechterung der psychischen Verfassung

- Trennung von Familienangehörigen

- Verlust oder Beschädigung der Wohnung

- Verlust oder Beschädigung anderer Besitztümer

- Verletzung des Befragten oder von Familienangehörigen

- Vertreibung nach Beginn der Invasion

- Verlust von Angehörigen, Freund:innen, Kolleg:innen oder Nachbar:innen

Für jede Person wurde die Anzahl der erlebten Ereignisse gezählt und daraus ein Index gebildet. Ein höherer Wert bedeutete mehr erlebte Ereignisse. Auf dieser Basis entstand eine dichotome Variable mit zwei Gruppen:

- Stärker traumatisierte: Zahl der Ereignisse liegt über dem Durchschnitt der Stichprobe.

- Weniger traumatisierte: Zahl der Ereignisse liegt unter oder gleich dem Durchschnitt.

In der Stichprobe waren 56,3 % weniger traumatisiert und 43,7 % stärker traumatisiert. Für diese Gruppen wurde der Zusammenhang zwischen Alter und subjektivem Wohlbefinden während des Krieges verglichen.

Datenanalyse und zentrale Ergebnisse

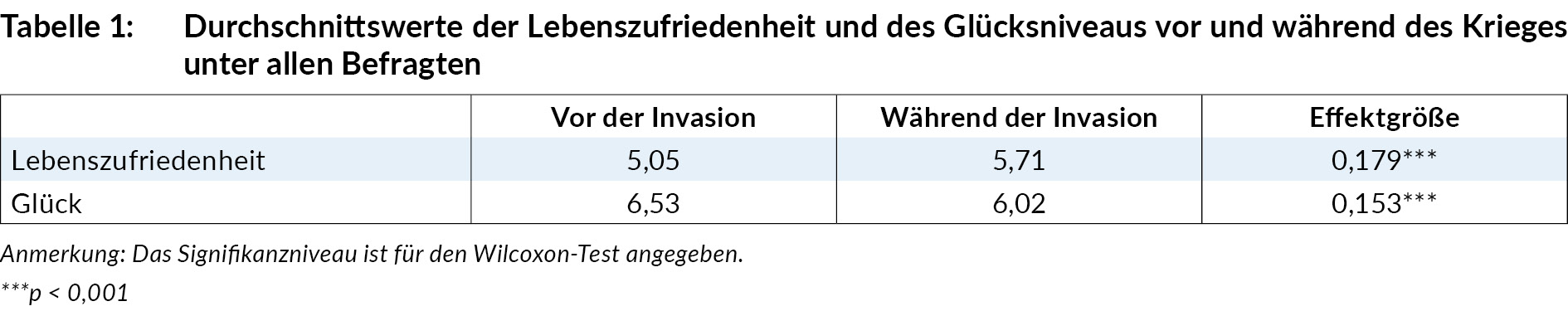

Zunächst wurden die Mittelwerte der Lebenszufriedenheit und des Glücks berechnet (vgl. Tab. 1–2). Für die Analyse wurden der nichtparametrische Wilcoxon-Test mit Effektstärke zum Vergleich der Perioden (vor und während der Invasion) sowie der Mann-Whitney-Test (ebenfalls mit Effektstärke) zum Vergleich der stärker und weniger traumatisierten Gruppen verwendet. Jeder dieser Tests ermöglicht die Prüfung, ob Unterschiede zwischen den Wellen oder Gruppen bestehen, und die Effektstärke zeigt, wie bedeutsam diese Unterschiede sind.

Wie in Tabelle 1 nach dem Text zu sehen ist, stieg während der Invasion die durchschnittliche Lebenszufriedenheit, während das Glücksniveau sank. Das lässt sich folgendermaßen erklären: Lebenszufriedenheit als kognitiver Bestandteil des subjektiven Wohlbefindens spiegelt wider, wie eine Person über ihr Leben denkt. Wenn jemand meint, dass unter Kriegsbedingungen alles noch schlimmer hätte sein können, kann dies trotz schwieriger Umstände zu einem gewissen Anstieg der Zufriedenheit führen. Glück dagegen betrifft in erster Linie die Emotionen, und der Krieg trägt kaum zu positiven Gefühlen bei. Gleichzeitig bleiben die Unterschiede zwischen den beiden Wellen gering, worauf die kleine Effektstärke (unter 0,2) hinweist.

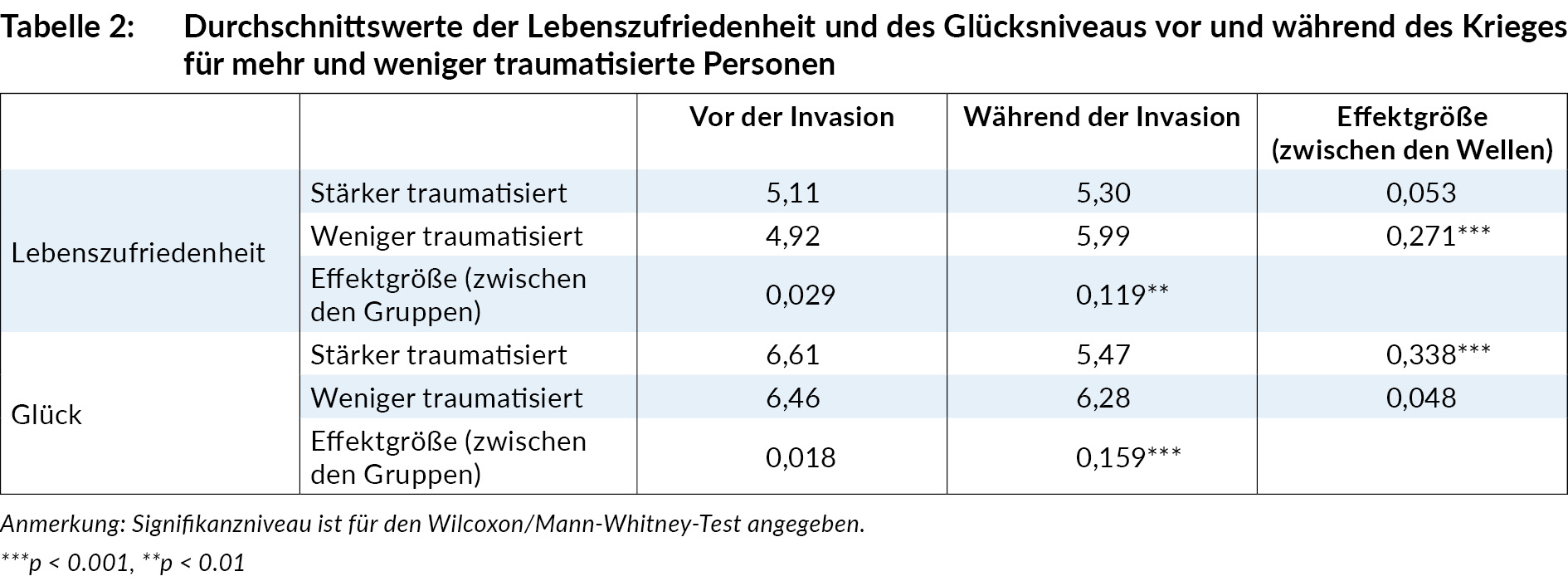

Tabelle 2 nach dem Text zeigt die Unterschiede zwischen stärker und weniger stark vom Krieg betroffenen Personen. Vor der Invasion gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Lebenszufriedenheit und des Glücksniveaus zwischen diesen Gruppen; das heißt, sie zeigten ein ähnliches subjektives Wohlbefinden. Während der Invasion tritt jedoch ein Unterschied auf, auch wenn er klein bleibt (darauf weist die geringe Effektstärke hin). Stärker traumatisierte Befragte sind weniger zufrieden mit ihrem Leben und weniger glücklich, als weniger traumatisierte.

Glück und Lebenszufriedenheit haben sich in diesen Gruppen während des Krieges unterschiedlich im Vergleich zur Vorkriegszeit verändert:

- Bei den weniger Traumatisierten nahm die Lebenszufriedenheit zu, wenn auch nur leicht (Effektstärke unter 0,2).

- Bei den stärker Traumatisierten zeigte sich kein solcher Anstieg – der Unterschied zwischen den Wellen war hier nicht statistisch signifikant.

- Beim Glücksniveau gab es bei den weniger Traumatisierten keine bedeutenden Veränderungen, während es bei den stärker Traumatisierten merklich sank (Effektstärke größer als 0,2, aber kleiner als 0,5).

Der größere Rückgang des Glücks bei den stärker Traumatisierten hängt vermutlich mit den intensiveren negativen Emotionen zusammen, die sie während des Krieges erlebt haben. Dass ihre Lebenszufriedenheit nicht anstieg, lässt sich vermutlich durch den Effekt des sozialen Vergleichs erklären: Sie sehen, dass viele andere Menschen im Krieg unter besseren Bedingungen leben, als sie selbst.

Bevor der Zusammenhang zwischen Alter und subjektivem Wohlbefinden analysiert wird – sowohl im Vergleich der Wellen als auch zwischen stärker und weniger traumatisierten Gruppen –, ist es wichtig, zwei Punkte zu prüfen:

- Sind ältere Altersgruppen in der Stichprobe genügend vertreten?

- Bestehen Altersunterschiede zwischen stärker und weniger traumatisierten Gruppen (falls ja, müsste dies bei der Interpretation berücksichtigt werden)?

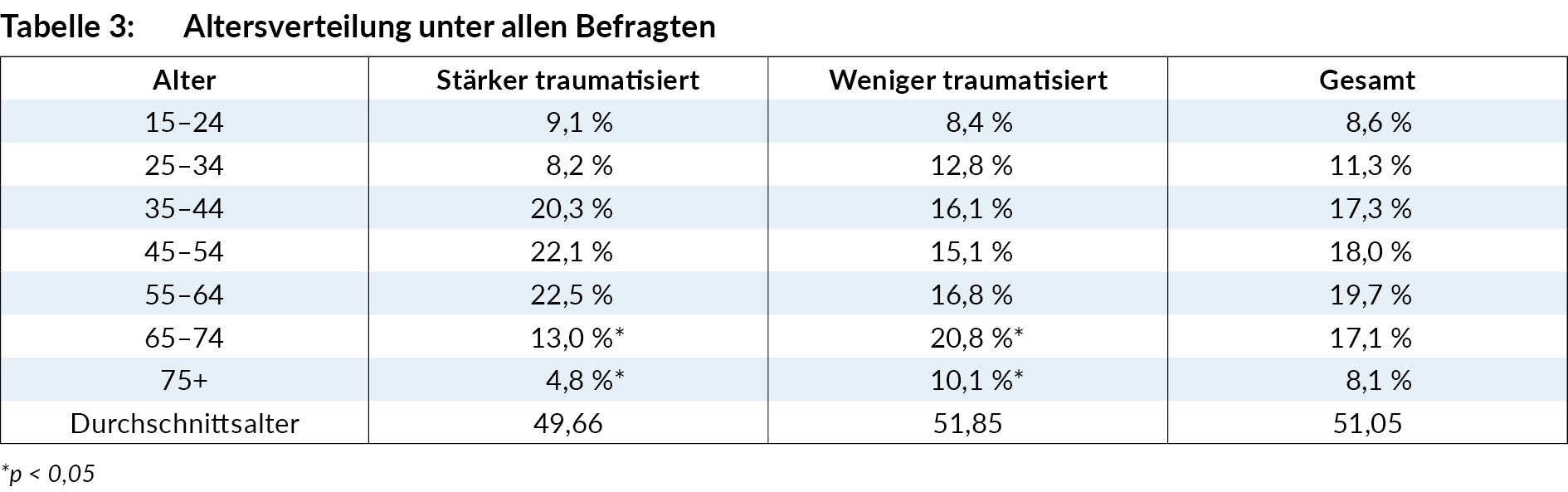

Dazu betrachten wir die Verteilung der Befragten nach Altersgruppen und berechnen das Durchschnittsalter (vgl. Tabelle 3 nach dem Text). Zur Überprüfung von Unterschieden bei den Anteilen wurde ein Proportionstest, bei den Mittelwerten der Mann-Whitney-Test verwendet.

Insgesamt ist die Altersverteilung in der Stichprobe recht ausgewogen. Ältere Altersgruppen sind nicht weniger vertreten als andere; so ist etwa der Anteil der Gruppe 65–74 Jahre vergleichbar mit den Gruppen 35–44 und 45–54 Jahre. Am wenigsten vertreten sind die älteste und die jüngste Gruppe. Unter den weniger Traumatisierten ist der Anteil der Altersgruppe 65–74 Jahre sogar einer der höchsten. Zudem liegt der Prozentsatz der Befragten ab 65 Jahren unter den weniger Traumatisierten etwas höher als unter den stärker Traumatisierten. Hinsichtlich des Durchschnittsalters wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen stärker und weniger traumatisierten Gruppen festgestellt.

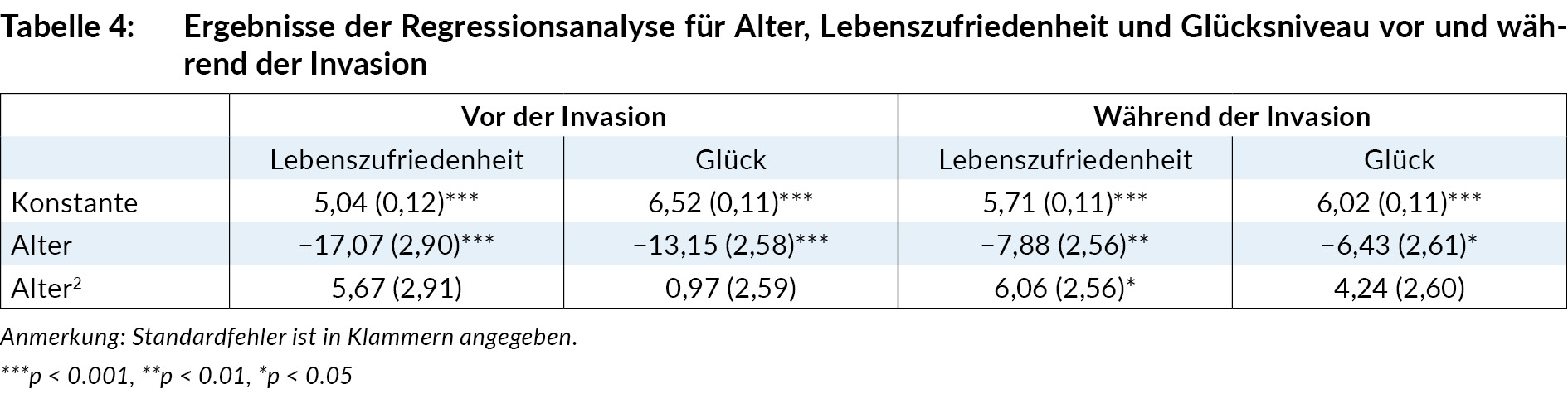

Schließlich betrachten wir, wie Alter und subjektives Wohlbefinden vor und während des Krieges zusammenhängen. Dafür wurde eine lineare Regression angewandt, bei der die abhängigen Variablen die Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens (Glück und Lebenszufriedenheit) waren und die unabhängigen Variablen Alter und das Alter zum Quadrat. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob der Zusammenhang linear ist oder die Form einer U-Kurve hat.

Wie in Tabelle 4 nach dem Text zu sehen ist, zeigt sich sowohl vor als auch während der Invasion ein linear negativer Zusammenhang zwischen Alter und beiden Wohlbefindlichkeitsindikatoren. Für das Glück war der quadratische Zusammenhang jedoch nicht statistisch signifikant, während er für die Lebenszufriedenheit während des Krieges signifikant war: Sie nahm zunächst mit dem Alter ab, stieg aber in den älteren Altersgruppen wieder leicht an. Gleichzeitig blieb während der Invasion der negative lineare Zusammenhang mit dem Alter für die Lebenszufriedenheit bestehen, was darauf hinweist, dass der U-förmige Zusammenhang während des Krieges zwar existierte, jedoch nicht besonders ausgeprägt war.

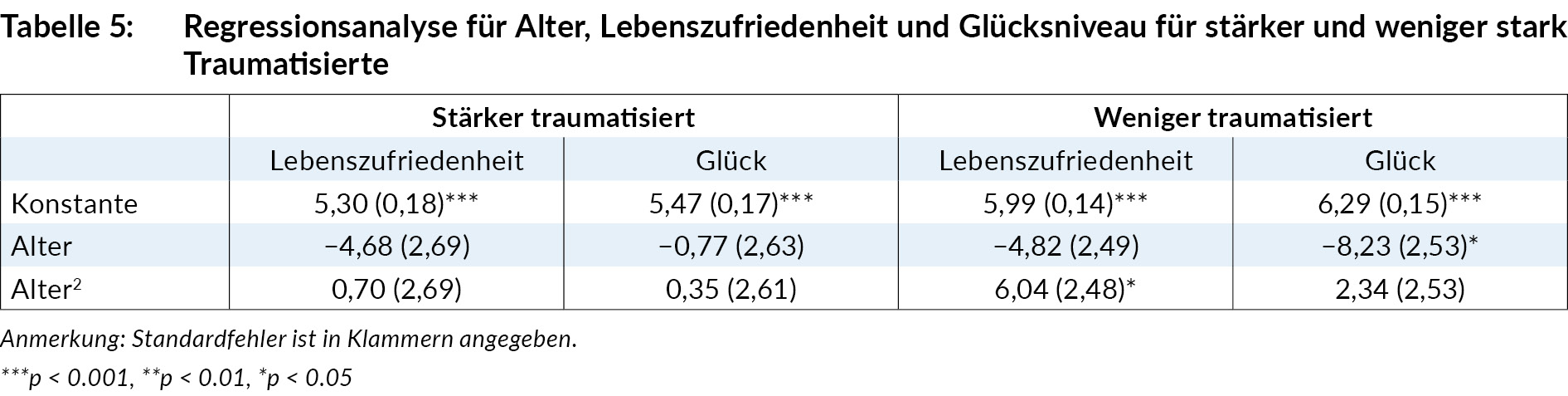

Als Nächstes betrachten wir, wie das Alter das subjektive Wohlbefinden in den stärker und weniger stark traumatisierten Gruppen während des Krieges beeinflusst (vgl. Tabelle 5 nach dem Text). Bei den weniger stark Traumatisierten nahm die Lebenszufriedenheit zunächst mit zunehmendem Alter ab, stieg später aber wieder an. Beim Glück hingegen nahm das Glücksempfinden mit zunehmendem Alter ab.

Bei den stärker Traumatisierten war hingegen kein Zusammenhang (weder linear noch quadratisch) statistisch signifikant.

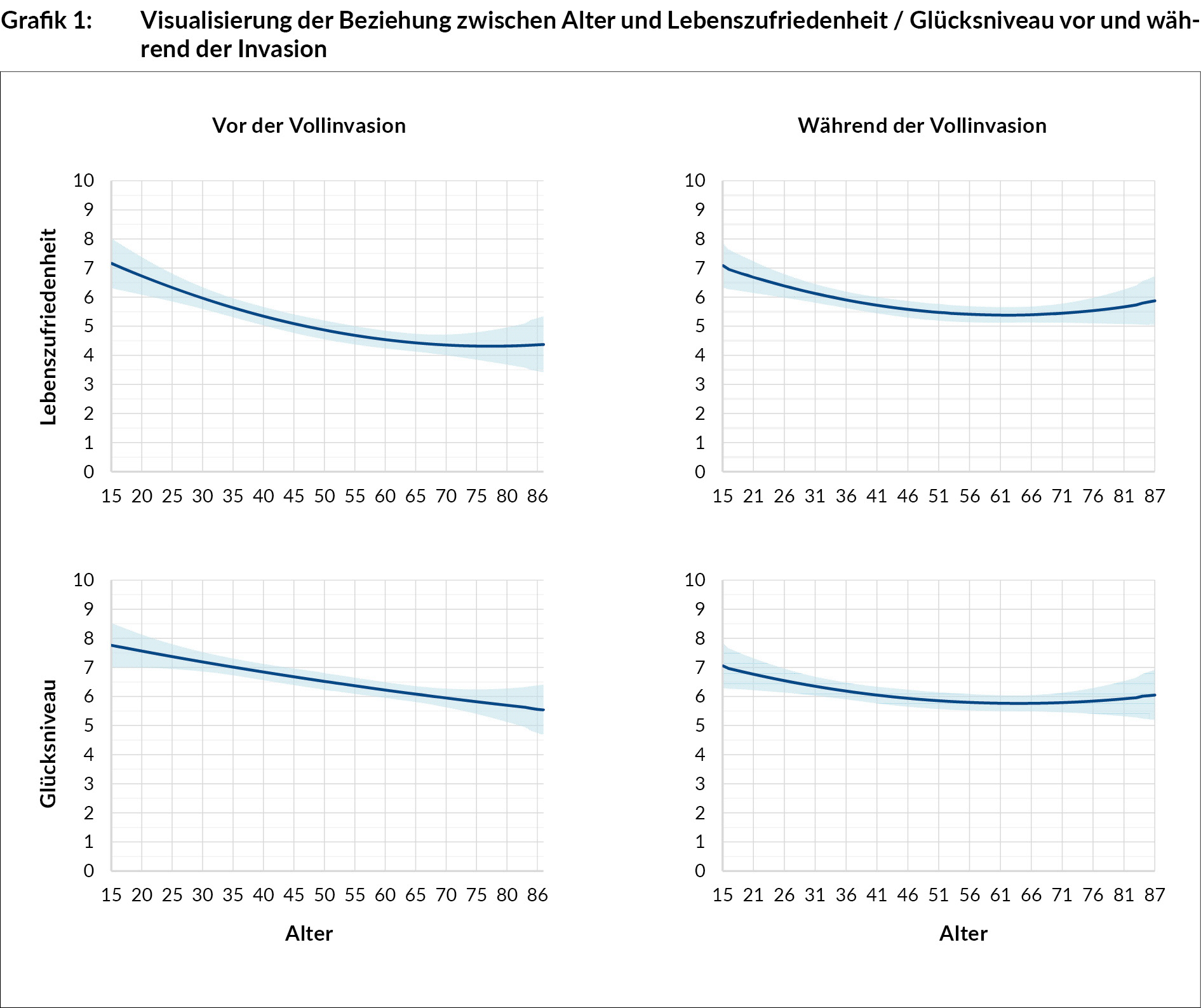

Wir visualisieren außerdem die Ergebnisse aller Regressionsmodelle (prognostizierte Werte von Lebenszufriedenheit und Glück in Abhängigkeit vom Alter), um den Zusammenhang zwischen subjektivem Wohlbefinden und Alter anschaulich darzustellen. Wie in Grafik 1 nach dem Text zu sehen ist, war dieser Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Alter selbst vor der Invasion nicht vollständig linear und zeigte bereits eine gewisse Annäherung an eine U-förmige Form. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Zusammenhang zwischen Glück und Alter während der Invasion. In beiden Fällen ist die U-förmige Kurve jedoch nicht besonders ausgeprägt.

Vor der Invasion erschien der Zusammenhang zwischen Glück und Alter insgesamt hingegen linear, und in dieser Form war er statistisch signifikant. Am deutlichsten zeigt sich die U-Form bei der Lebenszufriedenheit während der Invasion, obwohl insgesamt ein Abwärtstrend der Lebenszufriedenheit mit dem Alter erkennbar ist. Dies erklärt, warum sowohl der lineare als auch der quadratische Zusammenhang gleichzeitig signifikant sind.

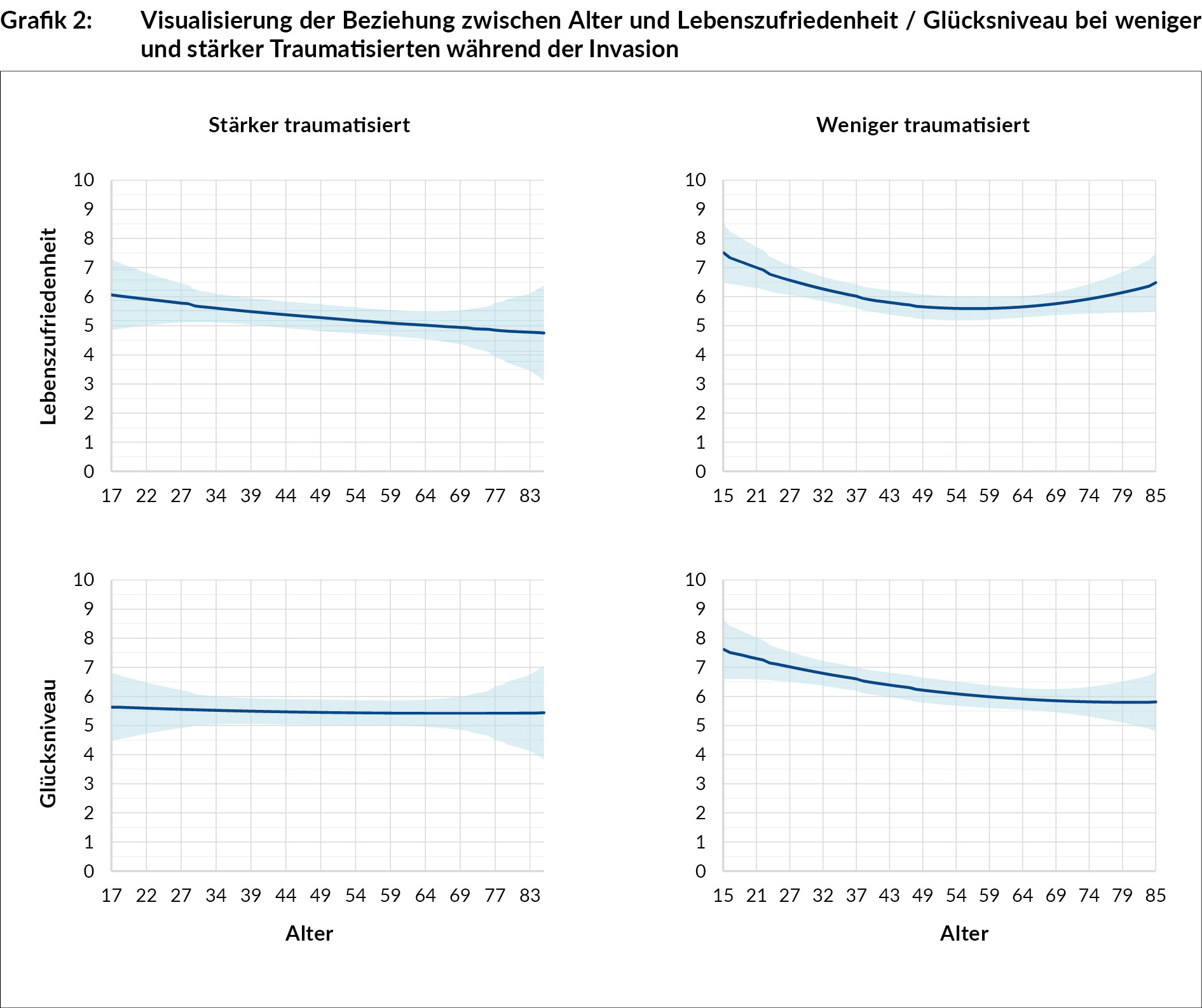

Bezüglich der weniger und stärker Traumatisierten (vgl. Grafik 2 nach dem Text) verläuft bei den stärker Traumatisierten die Regressionslinie für das Glück nahezu parallel zur X-Achse, was auf einen sehr schwachen oder fehlenden Zusammenhang zwischen Alter und subjektivem Wohlbefinden hinweist. Für die Lebenszufriedenheit erscheint der Zusammenhang visuell linear, jedoch schwach. Tatsächlich zeigen auch die Ergebnisse in Tabelle 5 nach dem Text, dass bei den stärker Traumatisierten kein Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit bzw. Glück besteht.

Bei den weniger Traumatisierten ist dagegen der quadratische Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit klar erkennbar, wobei das Minimum etwa im Alter von 50–55 Jahren liegt. Interessant ist außerdem, dass auch beim Glück der weniger vom Krieg Betroffenen ein schwacher quadratischer Zusammenhang erkennbar ist; dennoch dominiert der negative lineare Zusammenhang, der hier auch statistisch signifikant ist.

Fazit

Die Analyse der Daten zeigt, dass der Krieg als einschneidendes Ereignis den Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit verändert: Während der Invasion nimmt er eine deutlichere U-förmige Gestalt an. Betrachtet man den Krieg als individuelle traumatische Erfahrung, zeigt sich der ausgeprägte quadratische Zusammenhang nur bei den weniger stark Traumatisierten, während bei den stärker Traumatisierten die Lebenszufriedenheit praktisch unabhängig vom Alter ist – weder linear noch quadratisch. Die Analyse zeigt außerdem, dass es sinnvoll ist, bei der Untersuchung des subjektiven Wohlbefindens zwischen Lebenszufriedenheit und Glück zu unterscheiden: Für Glück ist der quadratische Zusammenhang in einigen Fällen zwar visuell erkennbar, aber nicht stark genug, um statistisch signifikant zu sein. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Alter und Glück tritt, wenn überhaupt, nur linear negativ auf.

Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen erklären: Während des Krieges bewerten Menschen unterschiedlichen Alters ihr Leben und ihre Zukunft unterschiedlich. Jüngere Menschen sind in der Regel flexibler und haben das Gefühl, noch Zeit zu haben, etwas zu verändern oder zu erreichen, da viele von ihnen ihre Lebensziele noch nicht vollständig umgesetzt haben. Ältere Menschen hingegen können annehmen, dass sie bereits den Hauptteil ihres Lebens erlebt haben, sodass sowohl große Ereignisse von allgemeiner Natur als auch persönliche Ereignisse weniger Einfluss auf ihr allgemeines Wohlbefinden haben. Besonders betroffen sind Menschen im mittleren oder vorruhestandsnahen Alter (in der Ukraine liegt das offizielle Rentenalter für Frauen bei 60 und Männern bei 63 Jahren; Anm. d. Red.): Ihr Leben ist meist einigermaßen stabil, sie erkennen das nahende Alter und wollen dieser Phase nicht in Armut oder Unsicherheit begegnen. Für sie kann der Krieg zu einem Ereignis werden, das die Lebenszufriedenheit stark reduziert – dies erklärt das Auftreten des signifikanten quadratischen Zusammenhangs zwischen Alter und Lebenszufriedenheit während der Invasion.

Gleichzeitig zeigt sich diese Logik während des Krieges besonders deutlich bei den weniger stark Traumatisierten. Bei den stärker Traumatisierten überlagert die Intensität persönlicher Erfahrungen den Alterseffekt: Unabhängig vom Alter erleben alle Befragten erheblichen Stress und negative Emotionen.

Glück, das stärker den aktuellen emotionalen Zustand widerspiegelt, hängt mehr von den gegenwärtigen Umständen und dem Stressniveau ab. Im höheren Alter verschlechtern sich diese Bedingungen oft: Das Einkommen sinkt, gesundheitliche Probleme treten auf. Wahrscheinlich erklärt dies, warum es bei älteren Menschen kein spürbares Ansteigen des Glücks gibt und warum kein signifikanter quadratischer Zusammenhang vorliegt.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das »Paradox des Wohlbefindens« nicht als universelle Gesetzmäßigkeit für alle Länder, Zeiträume oder sozialen Gruppen betrachtet werden sollte. Es ist abhängig von Ereignissen großen Ausmaßes und individuellen Erfahrungen, kann in einigen Gruppen auftreten und in anderen fehlen.