Einleitung

Nach einer langen Pause kehrten in der Ukraine Massenkundgebungen zurück, als am 22. Juli die Werchowna Rada das Gesetz Nr. 4555 (Gesetzentwurf Nr. 12414) verabschiedete, das die Unabhängigkeit des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und der Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption (SAPO) einschränkte. Als Reaktion brachen in verschiedenen ukrainischen Städten Proteste aus. Etwa eine Woche später, am 31. Juli, stimmte die Werchowna Rada für einen neuen Gesetzentwurf, der Teile der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 4555 wieder aufhob. Die Proteste endeten.

Medienberichte über die Proteste boten kontrastierende Darstellungen – von patriotischen Jugendlichen bis zu »bezahlten Studierenden«. Doch wenig war darüber bekannt, wer tatsächlich teilgenommen hatte. Um über Fotos und anekdotische Interviews hinauszugehen, führten wir eine persönliche Befragung unter den Demonstrierenden durch.

Methodik

Die Umfrage fand am 30. Juli zwischen 19:30 Uhr und 22:10 Uhr auf dem Iwan-Franko-Platz in Kyjiw statt – einen Tag vor der geplanten Sitzung der Werchowna Rada, bei der mehrere Gesetzentwürfe zu den Befugnissen von NABU und SAPO beraten werden sollten. Wir wählten dieses Datum, weil eine große Kundgebung für 20:00 Uhr angekündigt war und öffentlich zur Teilnahme aufgerufen wurde. Die Abstimmung am Folgetag sollte tagsüber stattfinden, wenn viele Menschen arbeiten, weshalb am 30. Juli die größte Menschenmenge erwartet wurde. Die Befragung erfolgte persönlich mithilfe von Papierfragebögen unter Personen ab 18 Jahren. Wir befragten ausschließlich Erwachsene, da die Befragung Minderjähriger die Einwilligung von Eltern oder Erziehungsberechtigten erfordert hätte, die bei einem Protest realistischerweise nicht eingeholt werden kann. Die Interviews wurden von Studierenden der Kyiv School of Economics durchgeführt.

Die Auswahl der Befragten erfolgte zweistufig und an den Standort angepasst. Zunächst befragten wir Personen an den Eingängen zum Platz und wählten systematisch alle 6 bis 15 Personen jemanden aus, abhängig von der Intensität des Zustroms. Später, nachdem die Protestierenden sich versammelt hatten, arbeiteten die Interviewer:innen innerhalb des Platzes. In dieser Phase wurde allen Interviewer:innen ein Abschnitt des Platzes zugewiesen, in dem alle 10 Schritte eine Person befragt wurde. Wir befragten in zwei Phasen, um die begrenzte Zeit der Kundgebung optimal zu nutzen und um sicherzustellen, dass wir trotz möglicher dichter Menschenmengen überall Zugang fanden. Durch die Auswahl in festen Intervallen wollten wir Verzerrungen reduzieren, die durch persönliche Präferenzen der Interviewer:innen entstehen könnten (z. B. Auswahl »freundlicher« oder »zugänglicher« Personen).

Insgesamt sammelten wir 387 Fragebögen. Zusätzlich verteilten wir Flyer mit einem Link zu einer Online-Umfrage mit identischem Fragebogen. Dies führte zu acht weiteren Antworten. Sieben Interviews mit Journalist:innen oder Ausländer:innen wurden nicht berücksichtigt, sodass 388 gültige Interviews übrig blieben. Daten, Fragebogen und eine detaillierte Beschreibung der Methode sind verfügbar auf Discuss Data (Karakai, Hatsko & Moskotina, 2025).

Alter, Geschlecht und Beschäftigung der Protestierenden

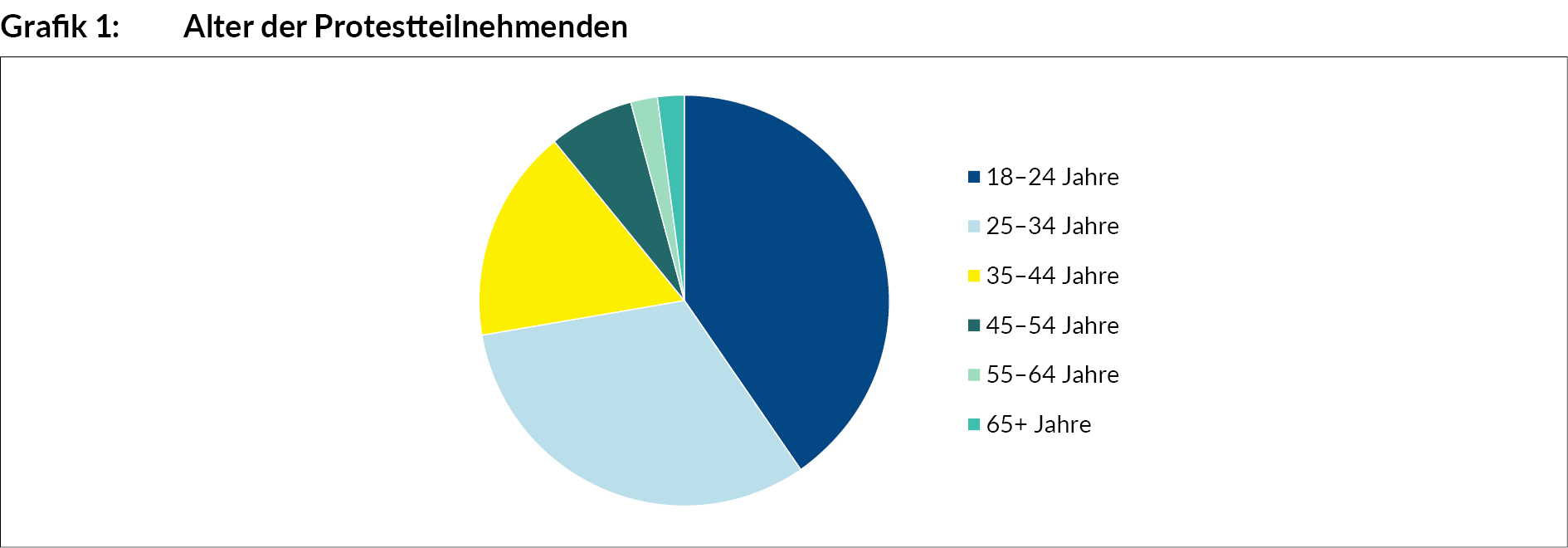

Frauen stellten die Mehrheit in der Stichprobe: 56,7 % gegenüber 43,3 % Männern. Die Altersverteilung (Grafik 1) zeigt den jugendlichen Charakter des Protests, obwohl wir nur Personen ab 18 Jahren befragten. Nach unseren Schätzungen waren bis zu 5 % der Anwesenden unter 18. Die größten Gruppen waren 18–24-Jährige (40,4 %) und 25–34-Jährige (31,9 %), die zusammen mehr als 70 % der Teilnehmenden ausmachten. Die Gruppe der 35–44-Jährigen lag bei 16,8 %, ältere Kohorten waren klein. Das Medianalter lag bei 27 Jahren – das bedeutet, dass die Hälfte der Demonstrierenden am 30. Juli Menschen waren, die während des Euromaidan noch zur Schule gingen.

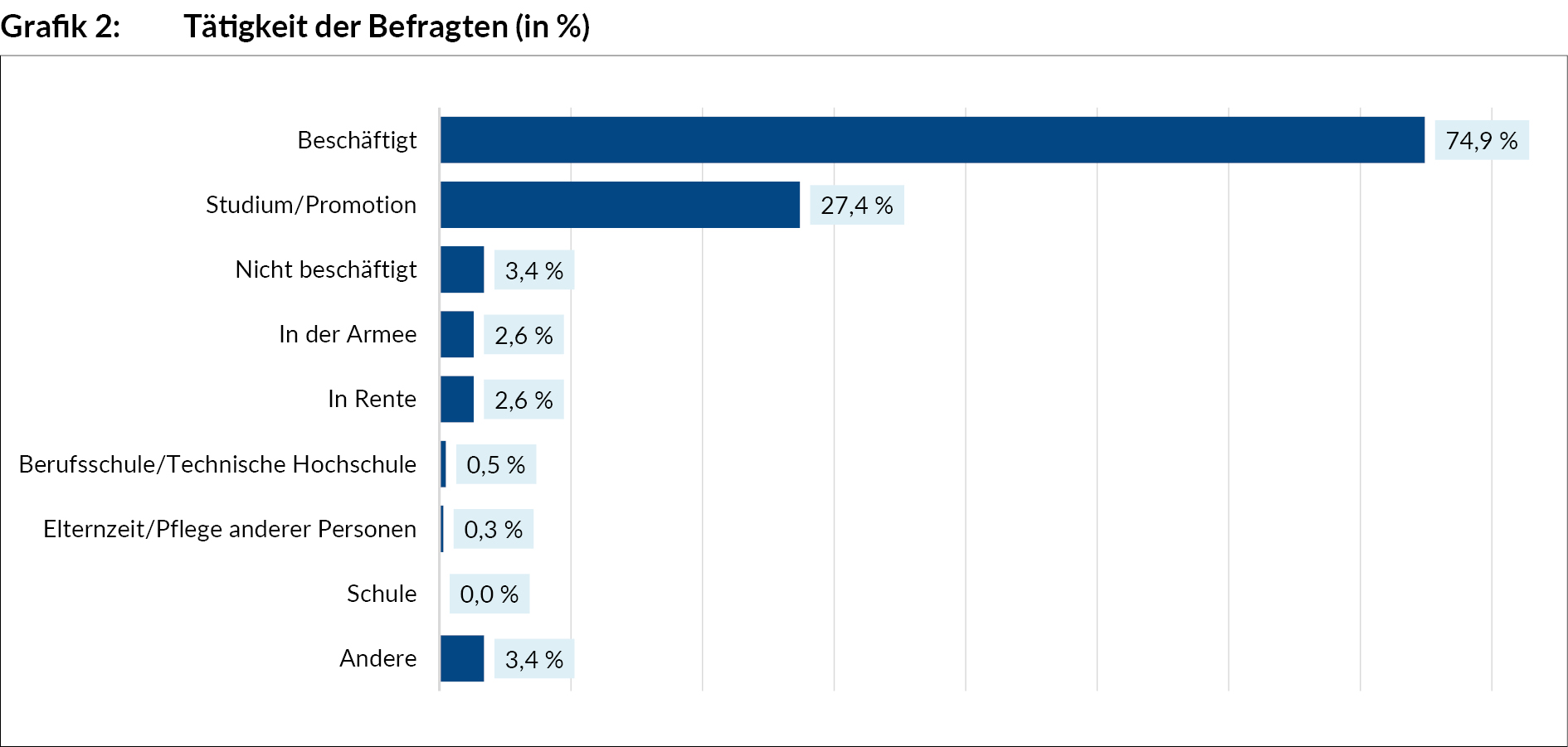

Die berufliche Struktur (Grafik 2) bestätigt nur teilweise den »Studentencharakter« des Protests: 27,4 % der über 18-jährigen Protestierenden waren an Hochschulen eingeschrieben, während etwa drei Viertel (74,9 %) erwerbstätig waren (einschließlich arbeitender Studierender). Die Wahl von 20:00 Uhr als Beginn der Kundgebung erleichterte es ihnen daher, nach der Arbeit teilzunehmen. Der Anteil aktiver Soldat:innen der Streitkräfte war gering (2,6 %), wobei es angesichts der Dienstbeschränkungen bemerkenswert ist, dass sie überhaupt teilnehmen konnten. Der Anteil derjenigen, die weder arbeiteten noch dienten (einschließlich Studierender, Rentner:innen, Personen in Elternzeit und Menschen mit Pflegeverantwortung), lag bei 20,4 %. Mit anderen Worten: Nur eine Minderheit der Protestierenden befand sich außerhalb des Arbeitsmarktes – entgegen dem Mediendiskurs der »arbeitslosen Protestierenden«.

Zum Vergleich: Bei der Maidan-Kundgebung im Dezember 2013 betrug das Durchschnittsalter 36 Jahre (38 % waren jünger als 30) und Männer stellten die Mehrheit (56 % gegenüber 44 % Frauen) (DIF, 2013). Am Iwan-Franko-Platz zeigt sich das Gegenteil: eine Mehrheit von Frauen und ein deutlich höherer Anteil junger Menschen. Studierende waren doppelt so stark vertreten (27,4 % gegenüber 12 %), während Rentner:innen und Arbeitslose kaum teilnahmen. Damit war der Juli-Protest deutlich »jünger« und »weiblicher« als die Maidan-Proteste. Dies dürfte durch den Kriegszustand erklärbar sein: Viele Männer dienen in den Streitkräften, andere meiden Menschenansammlungen aus Angst vor Mobilisierung. Der hohe Anteil der unter 25-jährigen könnte ebenfalls mit der Mobilisierung zusammenhängen (da die Einberufung ab diesem Alter beginnt) sowie mit dem starken demokratischen Engagement junger Menschen und ihrer geringen Toleranz gegenüber Korruption vor dem Hintergrund wachsender Enttäuschung über den Zustand der Demokratie (Tamilina, 2024).

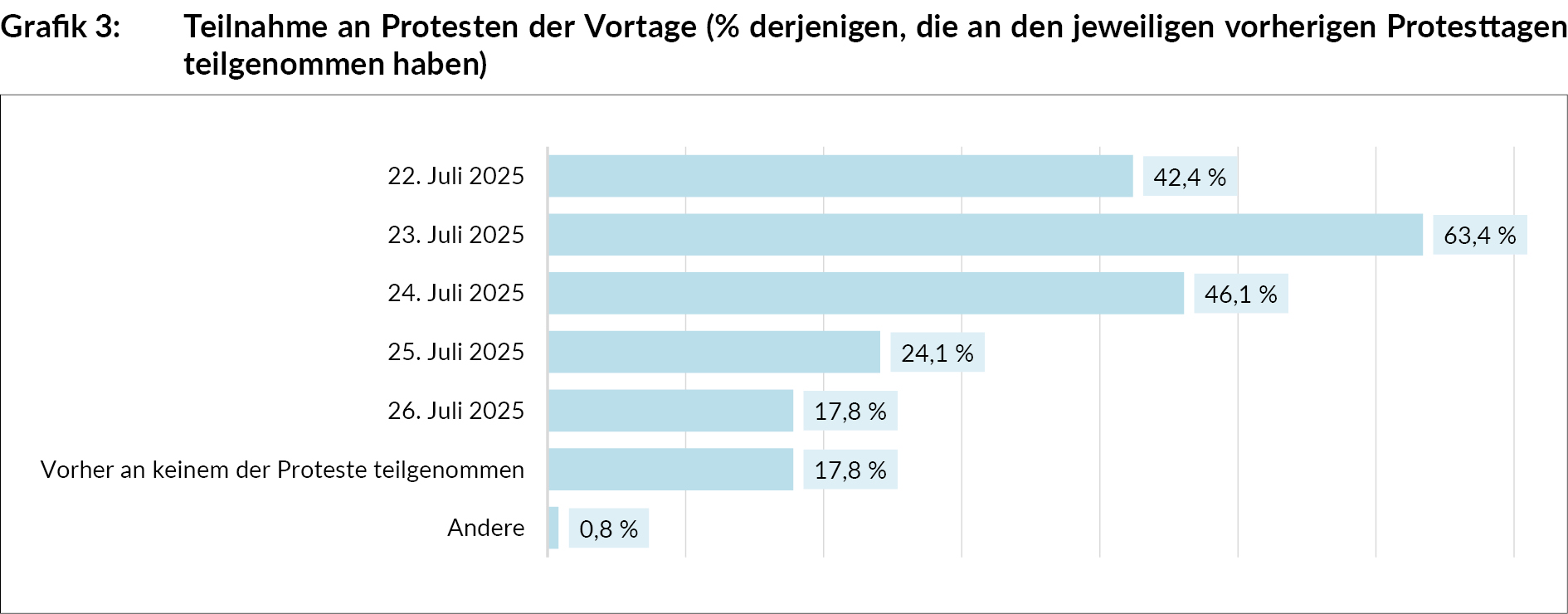

Die Mehrheit der Teilnehmenden am 30. Juli hatte bereits an den ersten Protesttagen, dem 22. und 23. Juli, teilgenommen – 68,8 % nahmen an mindestens einem der beiden Tage teil (42,4 % am 22. Juli, 63,4 % am 23. Juli). Hingegen waren am 30. Juli nur 17,8 % der Teilnehmenden »neue Gesichter« (s. Grafik 3).

Nach Berichten am 23.–24. Juli über einen alternativen Gesetzentwurf wurde in der Protestbewegung über Taktiken debattiert: Einige riefen zu täglichen Kundgebungen auf, andere plädierten dafür, sich auf den 30. Juli zu konzentrieren – den Tag vor der Abstimmung – wobei Kritiker:innen ihnen vorwarfen, »den Protest zu verwässern«. Beide Gruppen waren gut vertreten: Ein Drittel (33 %) bildete einen aktiven Kern, der an vier oder mehr Tagen teilnahm, darunter 7,9 %, die an allen sechs Tagen dabei waren, während 25,9 % am 22.–23. Juli teilgenommen und erst am 30. Juli wieder teilgenommen hatten.

Motive der Protestierenden

Wir stellten den Befragten eine offene Frage: »Wie würden Sie den Zweck Ihrer Teilnahme an diesen Versammlungen in einem Satz formulieren?« Die offenen Antworten wurden über die ChatGPT-Plattform mit dem GPT-5-Modell codiert. Mit diesem Werkzeug identifizierten wir die Hauptthemen der Antworten, codierten den Datensatz und führten eine erste Überprüfung durch (OpenAI, 2025). Die endgültige Codierung und die Überprüfung erfolgten manuell. Eine Antwort konnte mehreren Themen-Codes zugeordnet werden.

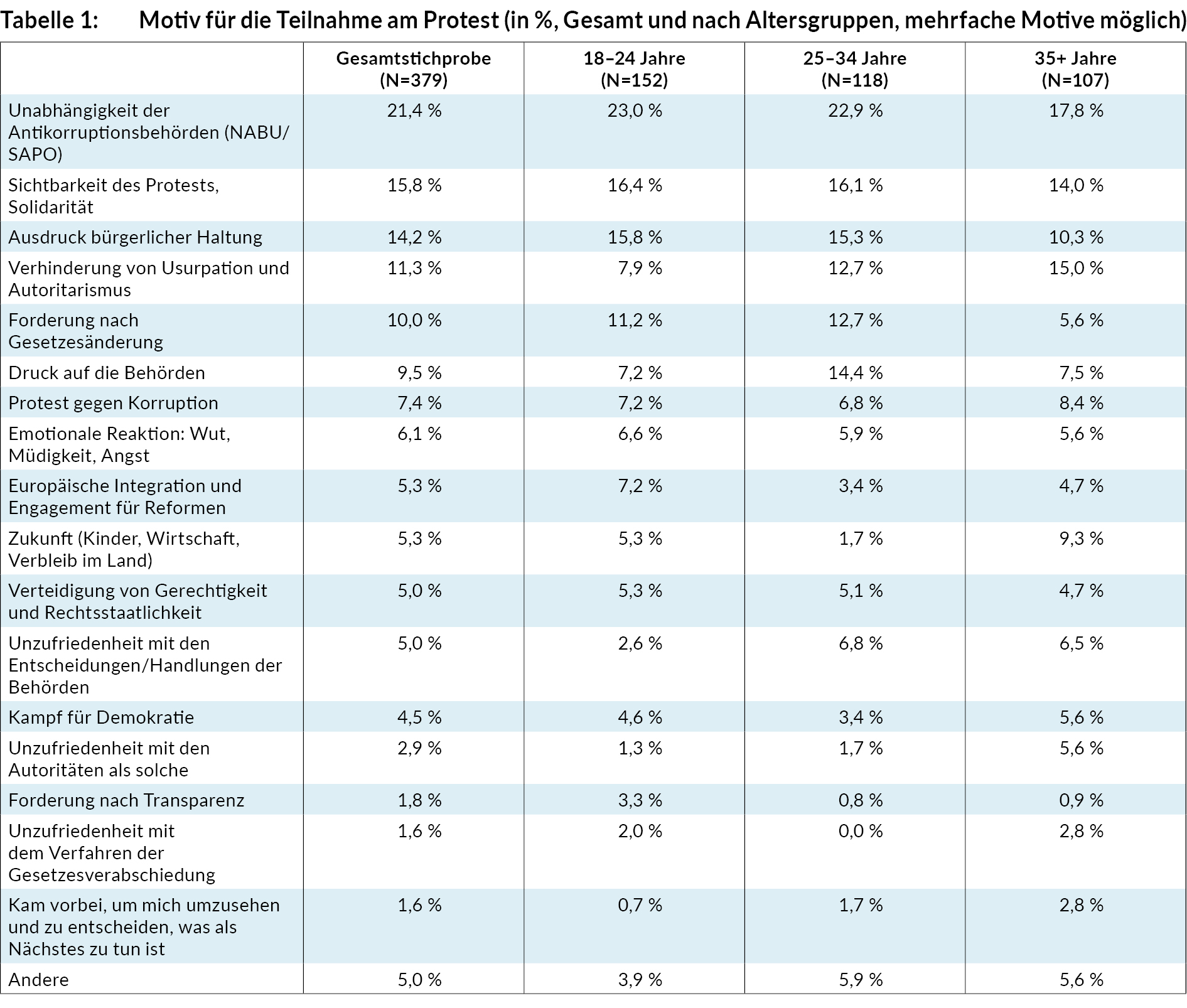

Die Agenda des Protests war nicht auf ein oder zwei dominante Themen konzentriert: Kein Thema erreichte mehr als ein Viertel der Antworten, und die Bandbreite der Motive war sehr vielfältig (s. Tabelle 1).

Die am häufigste genannte Kategorie war die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsinstitutionen NABU und SAPO (21,4 %), oft formuliert als »Unabhängigkeit wiederherstellen« oder »Anti-Korruptionsorgane vor dem Einfluss der Regierung schützen«.

Die zweitgrößten Motivgruppen betrafen die Sichtbarkeit des Protests und gegenseitige Solidarität (15,8 %) (»wir müssen zeigen, dass wir viele sind«, »um diejenigen zu unterstützen, die Rechte in unserem Land verteidigen«) sowie die Artikulation einer zivilgesellschaftlichen Haltung (14,2 %) (»damit ich gehört werde«, »um zu zeigen, dass es mir nicht egal ist«, »wenn nicht ich – wer dann«).

Die dritte Gruppe, jeweils von etwa einem Zehntel der Befragten genannt, konzentrierte sich auf die Verhinderung der widerrechtlichen Machtübernahme und Autoritarismus (11,3 %) (»nicht zulassen, dass ein autoritärer Staat entsteht«, »gegen Usurpation und Diktatur«), sowie auf pragmatische Forderungen – Änderungen des Gesetzes (10,0 %) und die Aufrechterhaltung von Druck auf die Behörden (9,5 %) (»den Behörden zeigen, dass das Volk gegen diese Entscheidungen ist«, »zeigen, dass dies inakzeptabel ist«).

Weniger häufig nannten die Befragten den Protest gegen Korruption als solche (7,4 %) (»ich möchte in einem Staat ohne Korruption leben«, »das Rückgrat der ukrainischen Korruption brechen«) sowie emotionale Motive – Wut, Müdigkeit oder Angst (6,1 %) (»wir sind es leid, dass die Behörden dem Volk ins Gesicht spucken«, »unsere Geduld war zu Ende, als staatliche Institutionen zerstört wurden«, »so darf man uns nicht behandeln«).

Werteorientierte und langfristige Motive wurden seltener genannt: Europäische Integration und Reformverpflichtungen (5,3 %) (»den Weg zur EU bewahren«, »damit die Regierung einen pro-europäischen Kurs nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten verfolgt«); Zukunftsperspektiven (5,3 %) (»für ein freies Land für meine Kinder«, »Kampf für ein besseres Leben«); Verteidigung von Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit (5,0 %) (»für einen Rechtsstaat«, »Gerechtigkeit wiederherstellen«); Unzufriedenheit mit der Regierung (5,0 %) (»Protest gegen illegale und korrupte Aktionen der Regierung«, »der Regierung nicht erlauben, einen Fehler zu machen«); und der Kampf für Demokratie (4,5 %) (»um die Ausbreitung des Autoritarismus in der Ukraine zu stoppen«, »Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen, demokratische Entwicklung des Landes«, »zeigen, dass Ukrainer:innen die Macht haben und ihnen der Weg zu einer demokratischen Zukunft verwehrt wird«).

Wir codierten Antworten als »Unzufriedenheit mit den Entscheidungen/Handlungen der Regierung«, wenn die Person explizit diese Handlungen erwähnte, nicht jedoch die Taten einzelner Politiker:innen. Antworten wurden als »Kampf für Demokratie« codiert, wenn ausdrücklich der Schutz demokratischer Werte erwähnt wurde. Wir wissen nicht, was jede Person konkret unter »Demokratie« verstand oder ob sie glaubte, dass die demokratische Ordnung in der Ukraine bedroht sei. Daher codierten wir dieses Thema nicht als »Kampf gegen Autoritarismus«.

Eine kleinere Gruppe erwähnte Unzufriedenheit mit der Regierung als solcher (2,9 %) (»Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung«, »persönlicher Protest gegen die Handlungen des Präsidenten«, »Unzufriedenheit mit Selenskyjs Führungsstil ausdrücken«), die Forderung nach Transparenz (1,8 %) (»Transparenz staatlicher Entscheidungen«, »Offenheit und demokratische Verfahren fordern«), Kritik am Verfahren der Gesetzesverabschiedung (1,6 %) (»Protest gegen verfassungswidrige Änderungen«, »Verurteilung der Art, wie das Gesetz verabschiedet wurde«), und einige sagten schlicht, sie seien gekommen, »um zu schauen« (1,6 %).

Obwohl die wichtigsten Motive in allen Altersgruppen ähnlich waren – Schutz der Anti-Korruptionsinstitutionen, Ausdruck der eigenen zivilen Haltung, Solidarität –, zeigten sich Unterschiede. Ältere Teilnehmende über 35 Jahren nannten mit 17,8 % seltener als Jüngere die Unabhängigkeit von NABU/SAPO (bei den 18 bis 24-jährigen waren es 23,0 %, bei den 25 bis 34-jährigen 22,9 %), eigene zivilgesellschaftliche Haltung (10,3 % vs. 15,8 % und 15,3 %), und konkrete Forderungen nach Gesetzesänderungen (5,6 % vs. 11,2 % und 12,7 %).

Dafür nannten ältere Teilnehmende häufiger das Motiv, die widerrechtliche Machtübernahme und Autoritarismus zu verhindern (15,0 % vs. 7,9 %), Zukunftsperspektiven (9,3 % vs. 5,3 % und 1,7 %) und Unzufriedenheit mit der Regierung als solcher (5,6 % vs. 1,3 % und 1,7 %).

Die 25 bis 34-jährigen betonten stärker als andere Gruppen den Druck auf die Behörden (14,4 % vs. 7,2 % bei den 18 bis 24-jährigen und 7,5 % bei der über 35-jährigem).

Was brachte Menschen dazu, teilzunehmen?

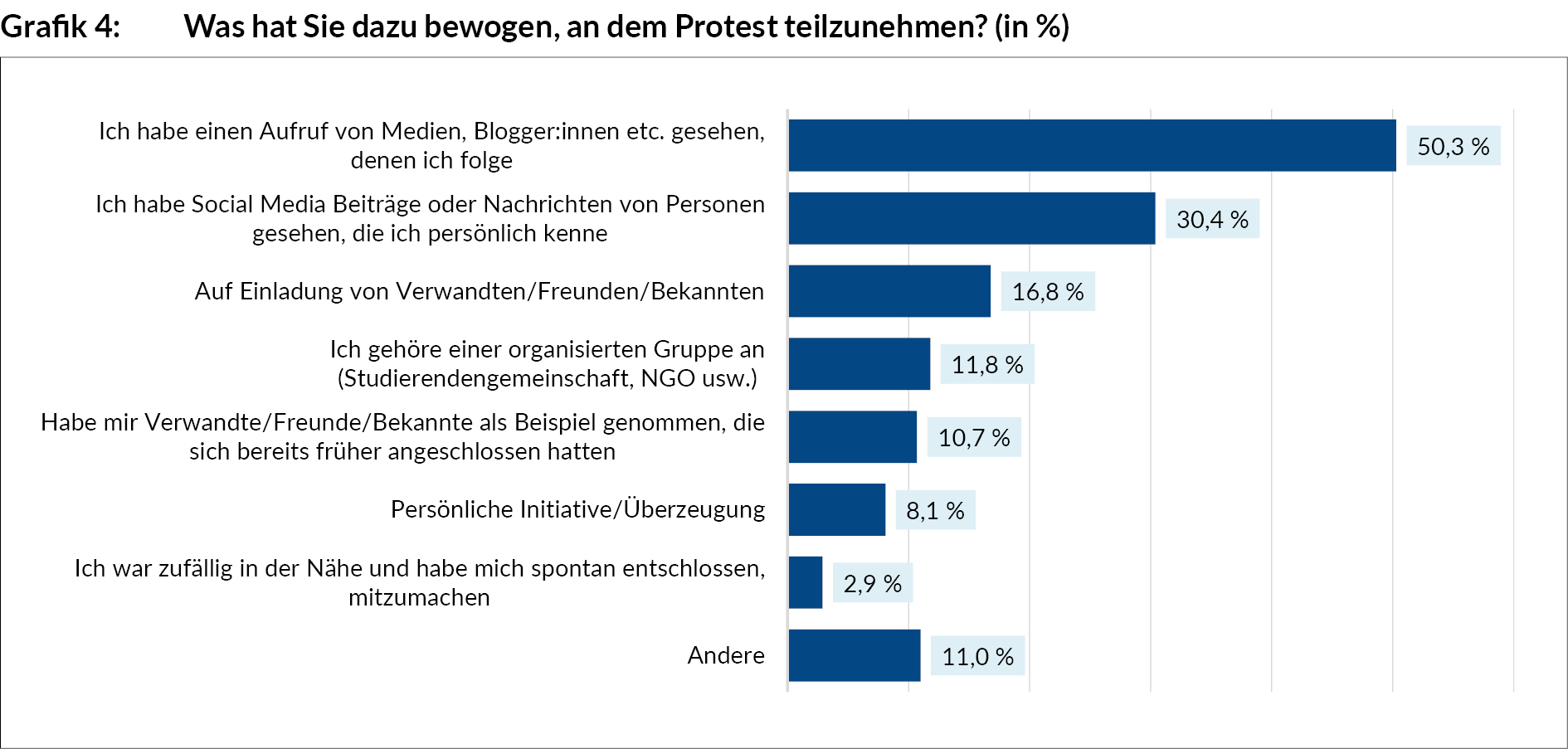

Wir fragten die Teilnehmenden, was sie konkret dazu veranlasst hatte, zum Protest zu kommen (Grafik 4). Am häufigsten wurden öffentliche Aufrufe in den Medien, durch Blogger:innen und in Protest-Communities genannt (50,3 %), gefolgt von Beiträgen von Bekannten in sozialen Netzwerken (30,4 %) und direkten Einladungen von Verwandten und Freund:innen (16,8 %). Seltener erwähnt wurden die Zugehörigkeit zu organisierten Gruppen (11,8 %), das Beispiel nehmen an Personen, die zuvor protestiert hatten (10,7 %), persönliche Initiative (8,1 %) sowie eine spontane Entscheidung vor Ort (2,9 %).

Damit wurden die meisten Teilnehmenden durch Medienauslöser mobilisiert – öffentliche Appelle in Medien und sozialen Netzwerken – gefolgt von persönlichen Netzwerken. Formelle Organisationen spielten nur eine Nebenrolle. Der Protest war somit netzwerkbasiert und nicht organisatorisch geprägt.

Einschränkungen der Studie

Wir bemühten uns um ein systematisches Auswahlverfahren, um Verzerrungen bei der Auswahl der Befragten zu minimieren. Dennoch wurde die Befragung in einer dynamischen Menschenmenge, in kurzer Zeit und bei schlechtem Wetter durchgeführt. Die Interviewer:innen hatten nur kurze Trainings und keine vorherige Felderfahrung. Daher wurde die Auswahlmethode, die Teilnehmenden in festen Intervallen auszuwählen, möglicherweise nicht immer strikt eingehalten.

Die Umfrage fand ausschließlich am 30. Juli statt. Die Motivationen und Zusammensetzung der Protestierenden könnten an anderen Tagen anders gewesen sein. Obwohl das Ergebnis der Abstimmung noch offen war, könnten manche vom Kurswechsel des Präsidenten bereits beruhigt gewesen sein. Der Protest am 30. Juli war deutlich kleiner als am 23. Juli. Da die Kundgebung an einem Mittwochabend bei Regen stattfand, ist anzunehmen, dass an diesem Tag die motiviertesten Personen anwesend waren.

Wir stellten nur eine einzige offene Frage nach dem Motiv. Dass ein Motiv nicht erwähnt wurde, bedeutet daher nicht, dass es nicht vorhanden war. Eine Person mag z. B. gesagt haben, sie sei zum Schutz des NABU gekommen, aber dahinter könnten breitere Gründe stehen – Sorge vor Autoritarismus, Angst vor Einstellung von EU-Hilfen, Unzufriedenheit mit dem Verfahren – ohne dass diese explizit genannt wurden.

Fazit

Unsere Umfrage zeigt, dass der Protest am Iwan-Franko-Platz gegen die Beschneidung der Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden überwiegend jung und weiblich war. Die meisten Teilnehmenden waren Frauen unter 30, viele berufstätig oder im Studium. Im Vergleich zum Euromaidan waren die Proteste jünger und weiblicher – ein Spiegel der Kriegsbedingungen und des ausgeprägten demokratischen Engagements jüngerer Generationen.

Die Agenda des Protests war breit und nicht auf eine einzelne Forderung fokussiert. Während der Schutz von NABU und SAPO am häufigsten genannt wurde, betonten viele explizit auch Solidarität, zivilgesellschaftliche Haltung, Widerstand gegen Autoritarismus und Druck für politischen Wandel. Diese Vielfalt zeigt, dass die Protestierenden die Demonstration als Teil eines breiteren Kampfes um demokratische Werte begriffen.

Die Mobilisierung beruhte hauptsächlich auf informellen Netzwerken. Medienaufrufe, Blogs und soziale Netzwerke spielten eine zentrale Rolle, außerdem auch persönliche Einladungen. Formelle Organisationen waren hingegen nur marginal beteiligt. Selbst unter Kriegsbedingungen mobilisieren Ukrainer:innen weiterhin kollektiv zur Verteidigung von Verantwortungsbewusstsein und Rechtsstaatlichkeit.

Danksagung

Wir danken Oleksii Sereda für seine Hilfe bei der Planung der Studie. Besonderer Dank gilt Tymofii Brik für die Initiative und finanzielle Unterstützung der Studie sowie Anna Kokoba und Alina Shmaliuk für organisatorische Unterstützung und allen weiteren Beteiligten. Besonders danken wir den 16 Studierenden der Kyiv School of Economics, die freiwillig Interviews mit Protestierenden durchführten.

Der Kommentar basiert auf dem Text »People with Cardboards: Who Were They and Why Did They Come Out? Results of a Survey of Protesters on Franko Square«, der auf VoxUkraine erschienen ist und frei zugänglich ist unter https://voxukraine.org/en/people-with-cardboards-who-were-they-and-why-did-they-come-out-results-of-a-survey-of-protesters-on-franko-square.