Seit Anfang 2013 wurden in der Ukraine insgesamt mehr als 120.000 Verfahren nach Artikel 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine – »Unterschlagung oder Veruntreuung von Eigentum durch Machtmissbrauch« – eingeleitet. Aber nur 578 Personen erhielten tatsächlich Haftstrafen. Diese Diskrepanz zwischen der Zahl der registrierten Fälle und den tatsächlichen Verurteilungen ist keine Ausnahme, sondern ein systemisches Phänomen für die meisten korruptionsbezogenen Straftatbestände in der Ukraine.

Artikel 191 ist der am häufigsten angewendete Straftatbestand im Bereich der Korruptionsdelikte. Allein im Jahr 2024 wurden 7.743 Verfahren dazu eröffnet. Andere typische Korruptionsdelikte, wie z. B. Artikel 368 (»Annahme unrechtmäßiger Vorteile«) liegen mit nur 1.640 Verfahren im vergangenen Jahr weit dahinter zurück.

Die hohe Diskrepanz zwischen Verfahren und Urteilen weist auf eine tiefe Dysfunktionalität hin: Der Kampf gegen die Korruption wird imitiert, indem man sich auf Statistiken statt auf Ergebnisse konzentriert.

Anhand von Gerichtsstatistiken des CrimeDataLab analysierte Texty.org.ua, an welchen Stellen im System Korruptionsverfahren »verschwinden« – und warum es so ist.

Tausende Fälle – und ein besonders populärer Artikel

Im Jahr 2024 wurden insgesamt mehr als 20.000 Verfahren eingeleitet, die man als Korruption bezeichnen kann. Die o.g. hohe Zahl von Verfahren nach Artikel 191 lässt sich durch seine breite Anwendbarkeit erklären: von kleineren Unterschlagungen in staatlichen Einrichtungen bis hin zu groß angelegten Betrugsfällen.

Seit Beginn der russischen Vollinvasion hat die Zahl der Verfahren nach Artikel 308 des Strafgesetzbuchs (»Diebstahl, Veruntreuung oder Erpressung von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen oder deren Analoga oder Aneignung derselben durch Betrug oder Machtmissbrauch«) zugenommen. Im vergangenen Jahr war dies der zweithäufigste Tatbestand mit 5.301 eröffneten Verfahren. Bei anderen korruptionsbezogenen Artikeln gibt es deutlich weniger Fälle.

Realität der Bestrafung: wenige Inhaftierte, kurze Strafen

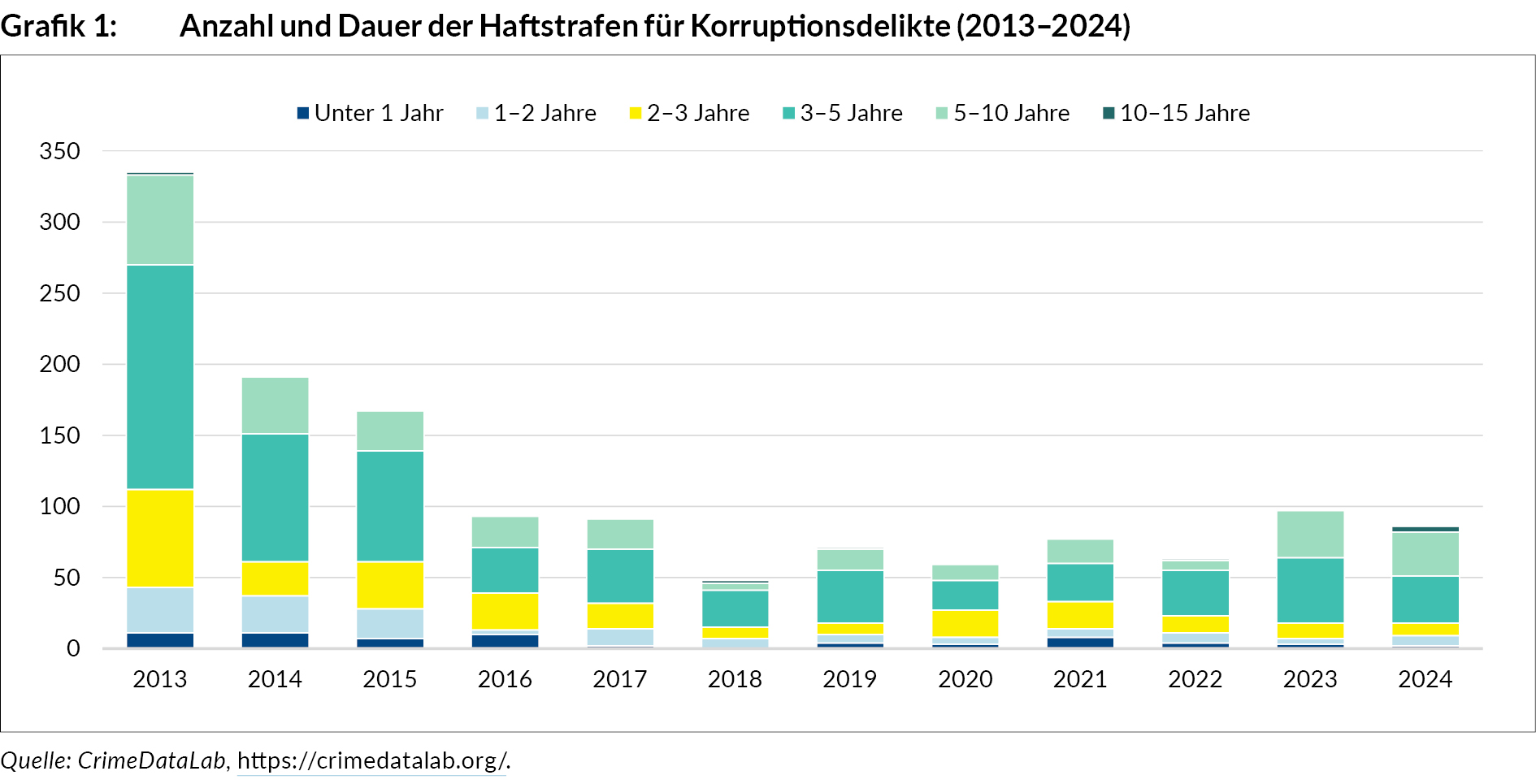

Gleichzeitig landet nur ein sehr kleiner Teil der Angeklagten tatsächlich im Gefängnis. Die Gesamtzahl der jährlich zu Haftstrafen verurteilten Personen nach allen korruptionsbezogenen Artikeln liegt unter 100. Dies ist angesichts Tausender jährlich eröffneter Verfahren verschwindend gering.

Zudem liegen die meisten Haftstrafen bei unter fünf Jahren. Solche Strafen werden in der Regel nicht für große Korruptionsfälle, sondern für weniger schwerwiegende Delikte verhängt. Strafen von fünf bis zehn Jahren oder mehr, die üblicherweise mit der Bestrafung von Korruption auf höherer Ebene verbunden sind, sind deutlich seltener (s. Grafik 1 sowie Tabelle 1 am Textende).

Das System produziert somit Tausende Verfahren, die entweder vor Gericht scheitern oder mit Strafen ohne Freiheitsentzug enden. Selbst in den seltenen Fällen, in denen es zu einem Urteil kommt, zeigt das System Milde.

Nehmen wir zum Beispiel den oben bereits erwähnten häufigsten Artikel 191 (»Unterschlagung oder Veruntreuung von Eigentum durch Machtmissbrauch«). Von den insgesamt knapp über 120.000 registrierten Verfahren im Zeitraum von 2013–2024 landeten weniger als die Hälfte – 50.500 – vor Gericht. Von den Fällen, die vor Gericht gelangten, wurden nur gegen 6.600 Personen Urteile ausgesprochen. Tatsächliche Haftstrafen – die strengste Form der Bestrafung für Korruption – erhielten lediglich 578 von ihnen. Das sind weniger als 0,5 % der ursprünglichen Fallzahl. Der Rest endete überwiegend mit Geld- oder Bewährungsstrafen.

Noch aufschlussreicher ist Artikel 364 (»Macht- oder Amtsmissbrauch«). Von mehr als 40.000 Verfahren gelangten weniger als 10 % – nur etwa 3.000 – vor Gericht. Tatsächliche Haftstrafen wurden gegen lediglich 63 Personen verhängt; 12 erhielten Freiheitsbeschränkungen, 28 Geldstrafen und 16 Arreststrafen.

Das Problem liegt aber nicht nur in der Milde der Strafen. Eine große Zahl von Fällen wird bereits im Stadium der Voruntersuchung geschlossen, gelangt nie vor Gericht oder endet mit Bewährungsstrafen. Das System ist auf jeder Ebene ineffektiv – aber warum?

Wo die Fälle »verschwinden«

Auf jeder Stufe – von der Voruntersuchung bis zu den Gerichtsverhandlungen – fällt ein erheblicher Anteil der Fälle weg. Einige werden von den Gerichten eingestellt, weil die Angeklagten freigelassen wurden, verstorben sind, eine Amnestie erhielten, sich mit der geschädigten Partei anderweitig einigten oder die Straftat nicht bewiesen werden konnte.

Ein großer Teil geht auch in den Statistiken »verloren«. Strafverfolgungsbehörden und Gerichte gehen in ihren Berichten unterschiedlich vor. Polizei und Staatsanwaltschaft melden die Zahl der Strafverfahren – also der untersuchten Fälle –, während die Gerichte die Zahl der verurteilten Personen erfassen.

»Wenn eine Person mit mehreren Straftatbeständen konfrontiert ist, wird nur der schwerste erfasst. Wird jemand wegen Mordes, Diebstahls, Raubes und Drogenhandels angeklagt, erscheinen in den Berichten der Staatsanwaltschaft vier Straftaten, während die Gerichtsstatistik nur eine ausweist. Diese Situation zeigt den Bedarf an umfassenderen Kriminalstatistiken seitens der Strafverfolgungsbehörden«, erklärt Mykola Kartschewskyj, Professor am Lehrstuhl für Recht und öffentliche Verwaltung der King-Danylo-Universität in Iwano-Frankiwsk, der auch das CrimeDataLab-Projekt betreibt.

Aufgrund dieser Inkonsistenzen lässt sich der genaue Prozentsatz »verschwundener« Fälle nicht berechnen. Die allgemeine Tendenz ist jedoch klar: Nur ein kleiner Teil aller registrierten Straftaten gelangt vor Gericht und führt zu realer Bestrafung.

Laut Bohdan Kowal, Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Strafjustiz der Nationalen Akademie für Innere Angelegenheiten, liegt eines der Kernprobleme in der Natur solcher Straftaten selbst. Amtsmissbrauch zum Beispiel zählt zu den sogenannten Dokumentenstraftaten. Anders als etwa Raub können sie nicht »auf frischer Tat« beobachtet werden. Die Beweise bestehen in der Regel nicht aus Zeugenaussagen oder Videoaufnahmen, sondern aus Bergen von Finanzdokumenten, Bankunterlagen und Gutachten.

Solche Delikte werden oft erst Monate oder Jahre nach ihrer Begehung durch Prüfungen oder Audits entdeckt. Dies führt dazu, dass einige Beweise verloren gehen oder schwer zu beschaffen sind. Darüber hinaus erfordern die Ermittlungen Fachwissen in spezifischen Bereichen. »Unterschlagung, Veruntreuung oder Amtsmissbrauch können das Bauwesen, das Gesundheitswesen, die Raumfahrt, die Eisenbahn oder den Verteidigungssektor betreffen. Ohne gerichtlich bestellte Gutachten ist es unmöglich, die Umstände des Verbrechens festzustellen, und Gutachten können sehr lange dauern«, so Bohdan Kowal.

Täter:innen schaffen oft ganze Ketten von Scheinfirmen, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern. Das Aufdecken solcher Strukturen und die Identifizierung der tatsächlichen Organisator:innen, nicht der »Strohmänner«, ist ein langwieriger und komplexer Prozess. Laut Kowal dauert ein gut geplantes Ermittlungsverfahren »vom Einleiten eines Verfahrens bis zu seiner Überweisung an das Gericht im Idealfall, wenn die Beschuldigten kooperieren, zwei bis drei Jahre«.

Ein weiterer Grund für die hohe Zahl der Verfahren ist der Druck auf Unternehmen. Dies wird teilweise durch die derzeitige Strafprozessordnung begünstigt. »Die Strafjustizreform von 2012 verpflichtete die Strafverfolgungsbehörden, Strafverfahren praktisch auf jeder Grundlage einzuleiten, da die Institution der Vorermittlung abgeschafft wurde. Grundlage [für die Einleitung eines Verfahrens, Anm. d. Red.] kann z. B. bereits der Bericht eines Mitarbeitenden einer operativen Einheit sein, der nicht immer der objektiven Lage entspricht. Das erklärt die große Zahl eingeleiteter Verfahren ohne echte Perspektive, die dann dauerhaft in der Statistik der ungeklärten Fälle verbleiben«, sagt Kowal.

Außerdem würden Fälle häufig unter Verstoß gegen die Zuständigkeit untersucht. Das bedeutet, dass verschiedene Behörden – das Staatliche Ermittlungsbüro, das Büro für Wirtschaftssicherheit, die Nationalpolizei, das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine und manchmal sogar der Sicherheitsdienst – denselben Fall bearbeiten. Dies fördert nicht die Effizienz und ist oft ein Ausdruck von Korruption und Druck auf Unternehmen.

Durch viele Verzögerungen kommen die Verfahren oft an ihre Verjährungsfristen. Das Strafrecht legt klare Zeiträume fest, nach deren Ablauf eine Person nicht mehr strafrechtlich belangt werden kann: »Eine Person wird von der strafrechtlichen Verantwortung befreit, wenn seit der Begehung einer schweren Straftat zehn Jahre vergangen sind, bei einer besonders schweren Straftat 15 Jahre. Dabei ist zu beachten, dass ein Urteil meist erst nach einer Berufung rechtskräftig wird. Angesichts der langen Dauer von Voruntersuchungs- und Gerichtsverfahren werden viele Fälle daher ohne Gerichtsurteil wegen Verjährung eingestellt«, erklärt Bohdan Kowal.

Fokus auf »einfache« Verfahren

Zusätzlich dazu gibt es im ukrainischen Strafsystem Leistungsindikatoren, die dazu führen, dass oft die einfachsten Fälle verfolgt werden – gegen gewöhnliche Bürger:innen und niedrige Beamt:innen – während große, komplexe Ermittlungen gegen hochrangige Beamt:innen eher vermieden werden. Zu den häufigsten Ermittlungen gegen Staatsbedienstete zählen solche wegen Artikel 368 (»Annahme eines Angebots, Versprechens oder Erhalts eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Amtsträger«) und 364 (»Macht- oder Amtsmissbrauch«). Schaut man sich an, wer dann auf der Anklagebank sitzt, findet man dort Beamt:innen im einfachen Dienst, Kommunalvertreter:innen und Polizist:innen. Hochrangige Beamt:innen, Richter:innen und Staatsanwält:innen fehlen fast vollständig.

Der Grund ist einfach: Es ist viel leichter, eine Bestechung durch einen Verkehrspolizisten oder eine Sachbearbeiterin zu dokumentieren, als ein komplexes Korruptionsnetzwerk hochrangiger Beamt:innen aufzudecken. Das System wählt den Weg des geringsten Widerstands, um hohe Aufdeckungsquoten vorzuweisen. Dadurch entsteht die Illusion, dass die Korruption bekämpft wird, während in Wirklichkeit nur gewöhnliche Täter:innen bestraft werden und die Akteur:innen groß angelegter Korruptionsschemata oft unberührt bleiben.

»Tote« und »bequeme« Artikel

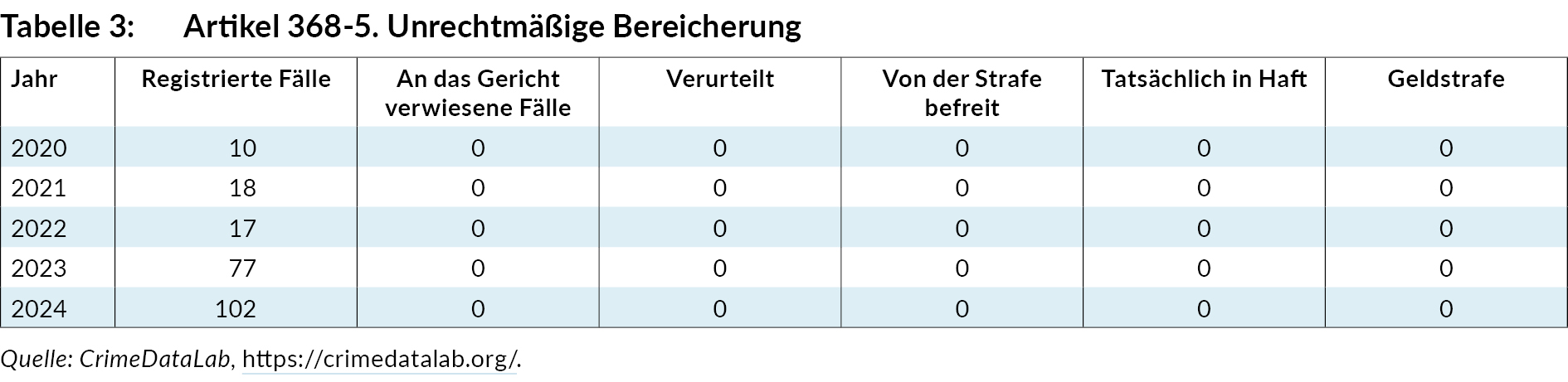

Ein weiteres Indiz für diese Vorgehensweise ist der Umgang mit schwer beweisbaren Artikeln. Ein besonders auffälliges Beispiel ist Artikel 368-5 (»Illegale Bereicherung«). In den vergangenen fünf Jahren wurden Hunderte Verfahren nach Artikel 368-5 eingeleitet, aber kein einziges gelangte vor Gericht. Dieser Artikel – der eigentlich ein zentrales Instrument im Kampf insbesondere gegen hochrangige Korruption sein sollte – findet in der Praxis somit keine Anwendung.

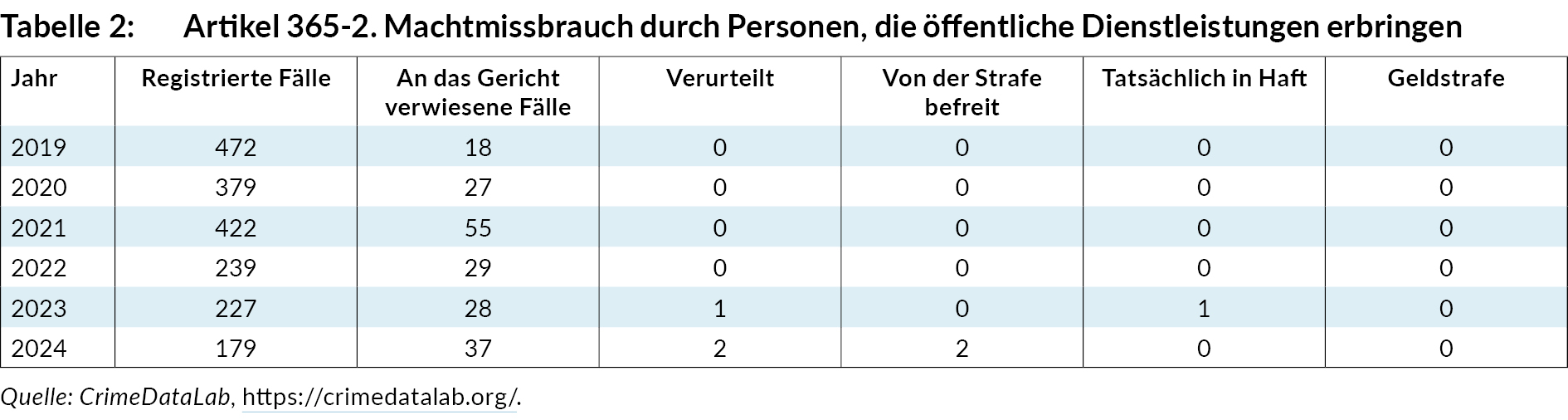

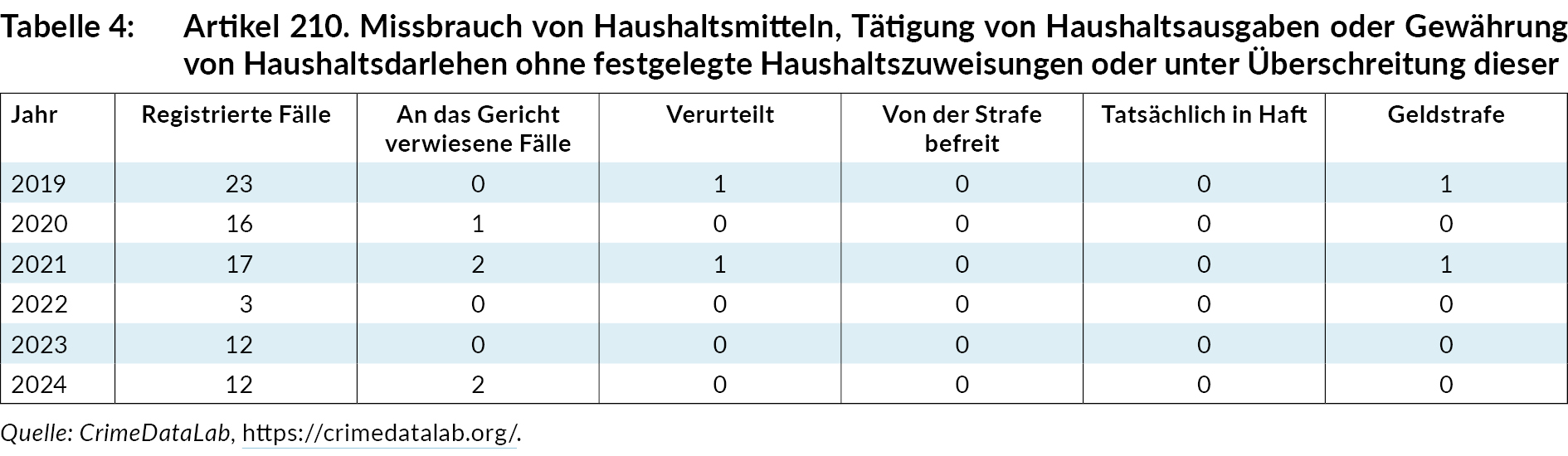

In den vergangenen fünf Jahren wurde unter Hunderten Fällen nach Artikel 365-2 (›Missbrauch von Befugnissen durch Personen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen‹) nur eine Person verurteilt (zwei weitere erhielten Bewährungsstrafen), und nach Artikel 210 (»Missbrauch von Haushaltsmitteln«) wurden zwei Personen verurteilt (s. Tabellen 2–4 am Textende).

»Achtzig Prozent aller Verurteilungen wegen Amtsdelikten in der Ukraine entfallen auf Artikel 369 (›Anbieten eines Bestechungsgeldes‹). Das sind Fälle wie ein betrunkener Fahrer, der einem Streifenpolizisten 500 Hrywnja anbietet und sagt: ›Hier, ich bin weg‹ «, erklärt Mykola Kartschewskyj.

Ein effektives, universelles Justizsystem als Ziel

Die Datenanalyse zeigt, dass das ukrainische System der Korruptionsbekämpfung weniger als ein Mechanismus funktioniert, der Gerechtigkeit herstellt, sondern eher wie eine Fabrik, die statistische Kennzahlen produziert. Es ist äußerst effektiv darin, »Rohmaterial« mit Tausenden registrierten Strafverfahren zu generieren, die einen fruchtbaren Boden für korrupte Profite schaffen. Am Ende produziert diese Fabrik jedoch kaum »Endprodukte« – tatsächliche Verurteilungen hochrangiger Beamt:innen.

Dieses Modell erzeugt eine gefährliche Illusion. Auf dem Papier sieht alles gut aus: Fälle werden registriert, Verfahren eröffnet, Ressourcen eingesetzt, Berichte erstellt. In der Realität entsteht jedoch keine Gerechtigkeit – sondern bloß Statistiken, die die Öffentlichkeit und die internationalen Partner der Ukraine beruhigen sollen.

Diese Simulation hat einen hohen Preis. Es geht dabei nicht nur um verschwendetes Steuergeld zur Aufrechterhaltung eines ineffektiven Systems, sondern auch um eine zunehmende Erosion des Vertrauens der Öffentlichkeit in den Staat.

Die Kriterien zur Bewertung der Effektivität von Strafverfolgungsbehörden müssen geändert werden. Der wichtigste Indikator sollte nicht die Zahl der eröffneten Fälle sein, sondern die Zahl der gerichtlichen Verurteilungen. Gleichzeitig müssen die Gerichte professionell und unabhängig arbeiten, damit Strafverfolgungsbehörden nicht Unschuldige für ihre internen Statistiken einsperren.

Derzeit sehen wir zwei Ebenen im Kampf gegen die Korruption. Die erste arbeitet relativ effektiv, indem sie niedrige und mittlere Beamt:innen zur Rechenschaft zieht – überwiegend für leicht zu beweisende Straftaten. Die zweite existiert für hochrangige Beamt:innen, wo Fälle aber scheitern und nur wenige Personen zur Verantwortung gezogen werden. Das System zeigt auf diese Weise seine Stärke gegenüber den Schwachen – und seine Schwäche gegenüber den Mächtigen.

Das Ziel sollte daher nicht nur sein, die Effektivität der Korruptionsbekämpfung insgesamt zu steigern, sondern ein einheitliches, universelles Justizsystem zu schaffen, in dem Verurteilungen [wegen Korruptionsdelikten, Anm. d. Red.] nicht vom Rang oder politischem Einfluss abhängen.

Der Text ist ursprünglich bei Texty.org erschienen unter dem Titel »Справи є — результату немає. Тисячі корупційних проваджень в Україні не закінчуються вироками« und ist frei zugänglich unter https://texty.org.ua/projects/115575/spravy-ye-rezultatu-nemaye-tysyachi-korupcijnyh-provadzhen-v-ukrayini-ne-zakinchuyutsya-vyrokamy/?src=main. Dort finden sich auch weitere Daten und Grafiken zu den einzelnen korruptionsbezogenen Artikeln des Strafgesetzbuchs.

Die Redaktion der Ukraine-Analysen dankt Texty für die Erlaubnis zur Nachnutzung.