Einleitung

Der Krieg wird nicht nur auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern auch in den Herzen und Köpfen derer Menschen, die seine Folgen ertragen müssen. Jeder russische Raketenangriff, jeder Luftangriff und jeder Stromausfall hat einen doppelten Zweck. Das erste Ziel ist militärischer Natur: die Zerstörung kritischer Infrastrukturen, die Beschädigung logistischer Kapazitäten und die Schwächung der Widerstandsfähigkeit des Gegners.

Das zweite, oft unausgesprochene Ziel besteht jedoch darin, etwas weniger Greifbares zu erreichen – den Willen der Zivilbevölkerung zu brechen. Mit dem Ziel den Willen zu brechen hoffen die Angreifer, die Verzweiflung der Menschen in eine Waffe zu verwandeln. Dadurch soll öffentlicher Druck als Druckmittel aufgebaut werden, um die ukrainischen Entscheidungsträger:innen dazu zu bringen, Frieden auch zu ungünstigen Bedingungen zu suchen.

Diese Doppelstrategie zeigt sich in der Taktik, die Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine anwendet. Während Moskau seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur als »militärische Notwendigkeit« und manchmal als Vergeltung für ukrainische Angriffe auf militärische Ziele innerhalb Russlands darstellt, ist es schwer, sie nicht als primär ziviles Ziel zu begreifen. Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass der Kreml mit der Bombardierung kritischer ukrainischer Infrastrukturen immer vor den Wintermonaten beginnt, mutmaßlich um die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung während der kalten Jahreszeit zu maximieren.

Es klang fast schon wie ein Versprecher, als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im November 2022 auf die Frage nach dem Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung antwortete, dass »die ukrainische Führung … alle Möglichkeiten hat, die Situation so zu regeln, dass die Forderungen der russischen Seite erfüllt werden und jegliches Leid der Zivilbevölkerung verhindert wird«[1]. Die Logik, die sich dahinter verbirgt, ist erschreckend: Kann die Terrorisierung der ukrainischen Bevölkerung diese dazu bringen, ihre Hoffnung aufzugeben und ihre Regierung unter Druck zur Kapitulation zu zwingen?

Die Auswirkungen der Strapazen messen

Diese Logik bezieht sich auf eine allgemeinere Frage über die Wirksamkeit und die Folgen der Viktimisierung von Zivilist:innen im Krieg. Lange Zeit herrschte in der Wissenschaft Einigkeit darüber, dass das Töten von Zivilist:innen im Krieg eine »schlechte Strategie« ist[2]. Spätere quantitative Untersuchungen von zwischen- und innerstaatlichen Konflikten legten jedoch nahe, dass die gezielte Tötung der Zivilbevölkerung, sofern die Viktimisierung nicht exzessiv ist[3], den Staaten sogar helfen kann, in den von ihnen geführten Kriegen zu gewinnen[4]. Schließlich räumt Benjamin Valentino in seinem maßgeblichen Überblick über die neue »Welle« der wissenschaftlichen Fachliteratur über politische Gewalt ein, dass »die Frage, ob groß angelegte Gewalt gegen Zivilisten ›funktioniert‹«, eine der »entscheidenden Fragen im Bereich der politischen Gewalt [ist], die noch nicht untersucht wurden«[5].

In einer kürzlich durchgeführten Studie wollten wir dieser Frage nachgehen. Indem wir die täglichen Emotionen, das Leid und die Überzeugungen von etwa 1.000 Ukrainer:innen über einen Monat hinweg verfolgten, untersuchten wir, wie sich kriegsbedingte Herausforderungen wie Luftangriffe und Stromausfälle auf ihr Wohlbefinden, ihre Zukunftserwartungen und ihre Entschlossenheit im Angesicht des Krieges auswirkten. Die Ergebnisse belegen eine erstaunliche Resilienz. Obwohl die ständigen Entbehrungen das Wohlbefinden und die Hoffnungen der Ukrainer:innen schwer beeinträchtigen, wird ihr Glaube an den Sieg dadurch nicht erschüttert.

Erfahrungen im Krieg

Um zu verstehen, wie sich kriegsbedingter Stress auf die Einstellungen und die Resilienz der Ukrainer:innen auswirkt, haben wir zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 9. Januar 2025 eine Panelstudie durchgeführt. Der Zeitpunkt der Erhebung gewährleistete, dass sie einen Einblick in die tatsächliche Meinung der Ukrainer:innen über den Krieg geben konnte.

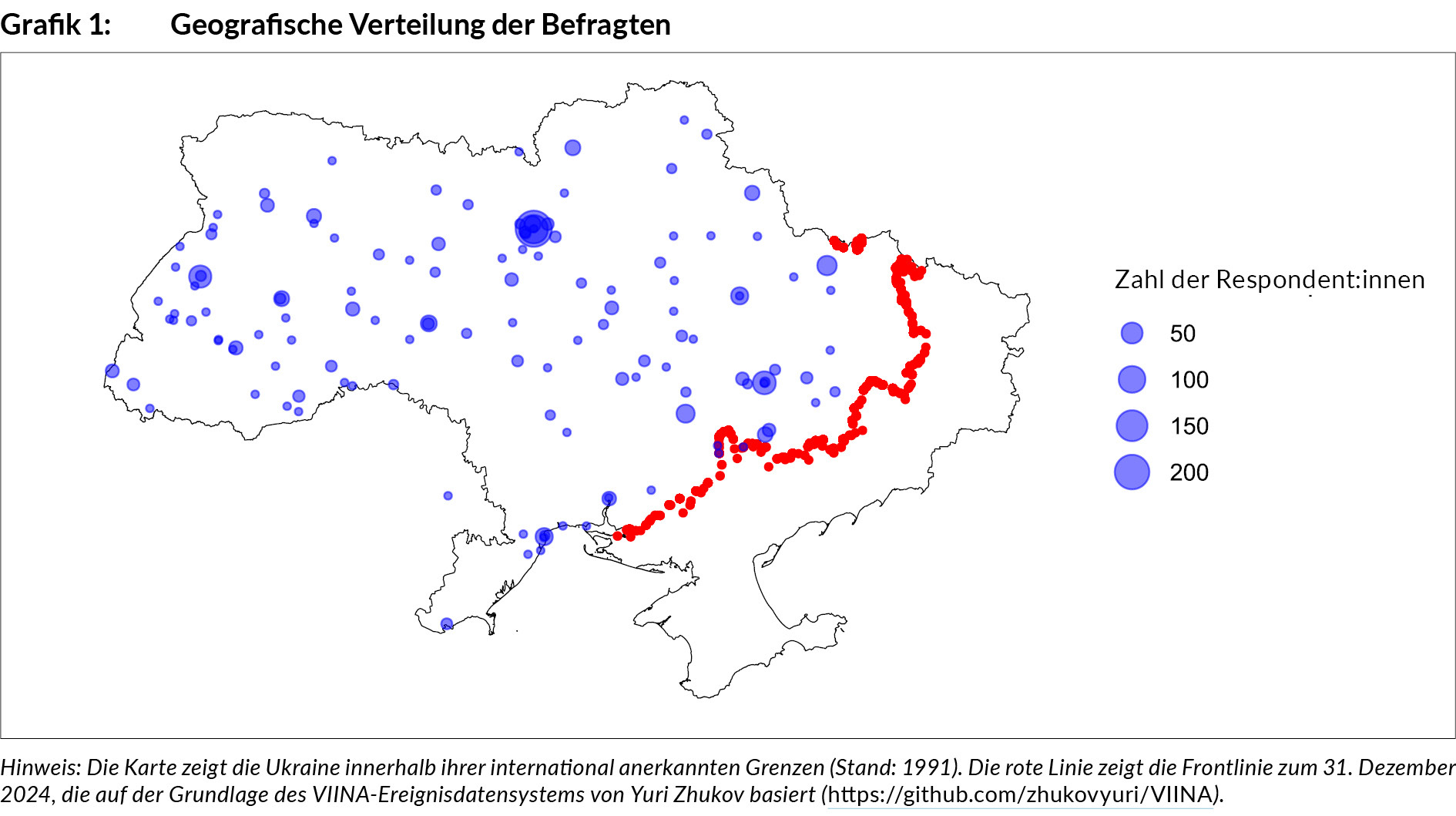

Die Umfrage erreichte eine relativ gleichmäßige und repräsentative geografische Abdeckung des Teils der Ukraine, der derzeit von den ukrainischen Behörden kontrolliert wird (siehe Grafik 1), und kam nach einigen relativ offenen Einstiegsfragen zu den Perspektiven von Krieg und Waffenstillstand. Anderen öffentlich zugänglichen Umfragen zufolge, verstärkten sich die Diskussionen zu diesen Themen im Spätsommer 2024. Davor konnte von den Befragten realistischerweise nicht erwartet werden, dass sie zu erkennen gaben, dass sie nicht an einen Sieg der Ukraine glaubten, oder, was noch wichtiger ist, dass sie darüber diskutierten, unter welchen Bedingungen sie einen Frieden oder sogar einen Waffenstillstand unterstützen würden.

Die Respondent:innen wurden über BeSample[6] rekrutiert, einer Plattform mit direktem Zugang zu Tausenden von Ukrainer:innen über einen Telegram-Bot. Dieser Bot erleichterte die Verteilung bei der Umfrage und belohnte die Teilnehmer:innen mit einem Bonussystem.

Dieser Rekrutierungsprozess ermöglichte es uns zwar, in kürzester Zeit eine umfangreiche Stichprobe zu sammeln, brachte aber auch eine erhebliche Einschränkung mit sich: Aufgrund der Mobilisierung, der hohen Vollzeitbeschäftigungsquote von Männern (die sie u. U. von der Wehrpflicht befreien kann) und möglicherweise des Wunsches einiger Männer, in der Ukraine »untergetaucht« zu bleiben[7], war unsere Stichprobe überwiegend weiblich: Über 93 % waren Frauen. Obwohl wir die sehr geringe Zahl von Männern (n=65) in der Analyse berücksichtigt haben, spiegeln die Schlussfolgerungen dieser Studie daher in erster Linie die Erfahrungen und Einstellungen ukrainischer Frauen wider.

Unser Studiendesign umfasste zwei Umfragewellen. Nach der Erfassung grundlegender demografischer Informationen der 997 Teilnehmer:innen folgten Fragen zu ihren Erwartungen und Einstellungen in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine, einschließlich persönlicher Prognosen, wie und wann der Krieg ihrer Meinung nach enden würde. In einer Folgebefragung zwanzig Tage später wiederholten wir die Fragen zu ihrer Einschätzung der militärischen und politischen Lage in der Ukraine. Auf diese Weise konnten wir die Veränderungen in den individuellen Überzeugungen im Laufe der Zeit untersuchen und beurteilen, ob der kriegsbedingte Stress die Veränderungen in den Einstellungen beeinflusst.

Um die Erfahrungen der Befragten während der dreiwöchigen Studie zu erfassen, wurde dieses Design durch ein Element der Mobile Experience Sampling Method (MESM) ergänzt[8]. Zwei Tage nach der ersten Umfrage wurden die Teilnehmer:innen aufgefordert, jeden zweiten Tag eine kurze Umfrage von weniger als einer Minute Dauer auszufüllen. In diesen täglichen Umfragen wurden die selbstberichteten Emotionen der Teilnehmenden, einschließlich des persönlichen Wohlbefindens und Hoffnungen, sowie ihre Erfahrungen mit belastenden Ereignissen in den letzten 24 Stunden erfasst, die eingeteilt wurden in kriegsbedingte (Luftangriffswarnungen, Stromausfälle, Zusammenbruch der Grundversorgung) und nicht kriegsbedingte Ereignisse (sowohl positive als auch negative). Soweit wir wissen, ist dies der erste Einsatz von MESM zur Untersuchung von Kriegserfahrungen in Echtzeit.

Dieses Längsschnittdesign ermöglicht es uns, individuelle Veränderungen bei den Respondent:innen zu analysieren und festzustellen, ob die Intensität der kriegsbedingten Stressoren Verschiebungen in den Überzeugungen über den Ausgang des Krieges vorhersagt, insbesondere in Richtung defätistischerer Perspektiven. Wir stellen hier die ersten Ergebnisse der Studie vor und konzentrieren uns dabei auf zwei zentrale Fragen: Nach fast drei Jahren Krieg, beeinflussen die russischen Angriffe das subjektive Wohlbefinden der Ukrainer:innen? Und wenn ja, schlägt sich dies in einer erhöhten Bereitschaft nieder, eine Niederlage im Krieg zu akzeptieren? Oder, um es mit Valentinos Worten auszudrücken: Geht Russlands Strategie auf, die es mit den Angriffen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung bezweckt?

Ein komplexes Bild

Unsere Ergebnisse zeigen eine relativ komplexe Beziehung zwischen den Luftangriffen, dem selbstberichteten emotionalen Wohlbefinden (in diesem Text konzentrieren wir uns auf das Glücksniveau, obwohl auch andere Merkmale gemessen wurden) und der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Einstellungen und Erwartungen zum Ausgang des Krieges ändern.

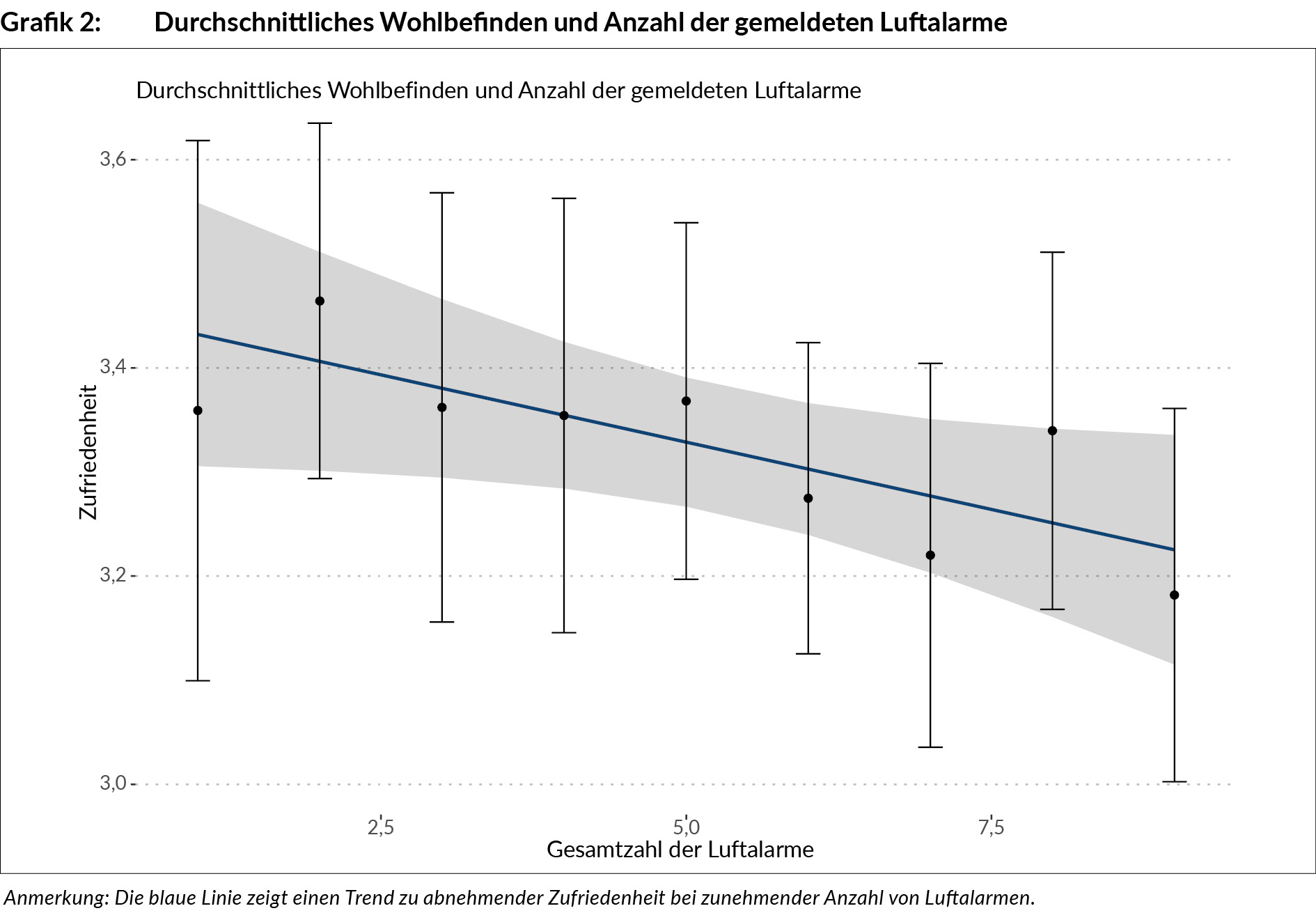

Unsere Ergebnisse zeigen, dass persönliches Wohlbefinden mit einer zunehmenden Anzahl von Luftangriffen abnimmt. Je mehr Luftangriffe die Teilnehmer:innen erlebten, desto niedriger war ihr durchschnittliches selbstberichtetes Glücksgefühl über den gesamten Zeitraum der Studie. Dieser Rückgang ist in den Daten deutlich zu erkennen und zeigt, wie sehr wiederholte Belastungen durch solche Stressfaktoren das emotionale Wohlbefinden beeinträchtigen können. Mit jedem weiteren Luftangriff fühlt sich das Leben ein wenig düsterer an – ein klarer emotionaler Preis für ein Leben unter ständiger Bedrohung (s. Grafik 2).

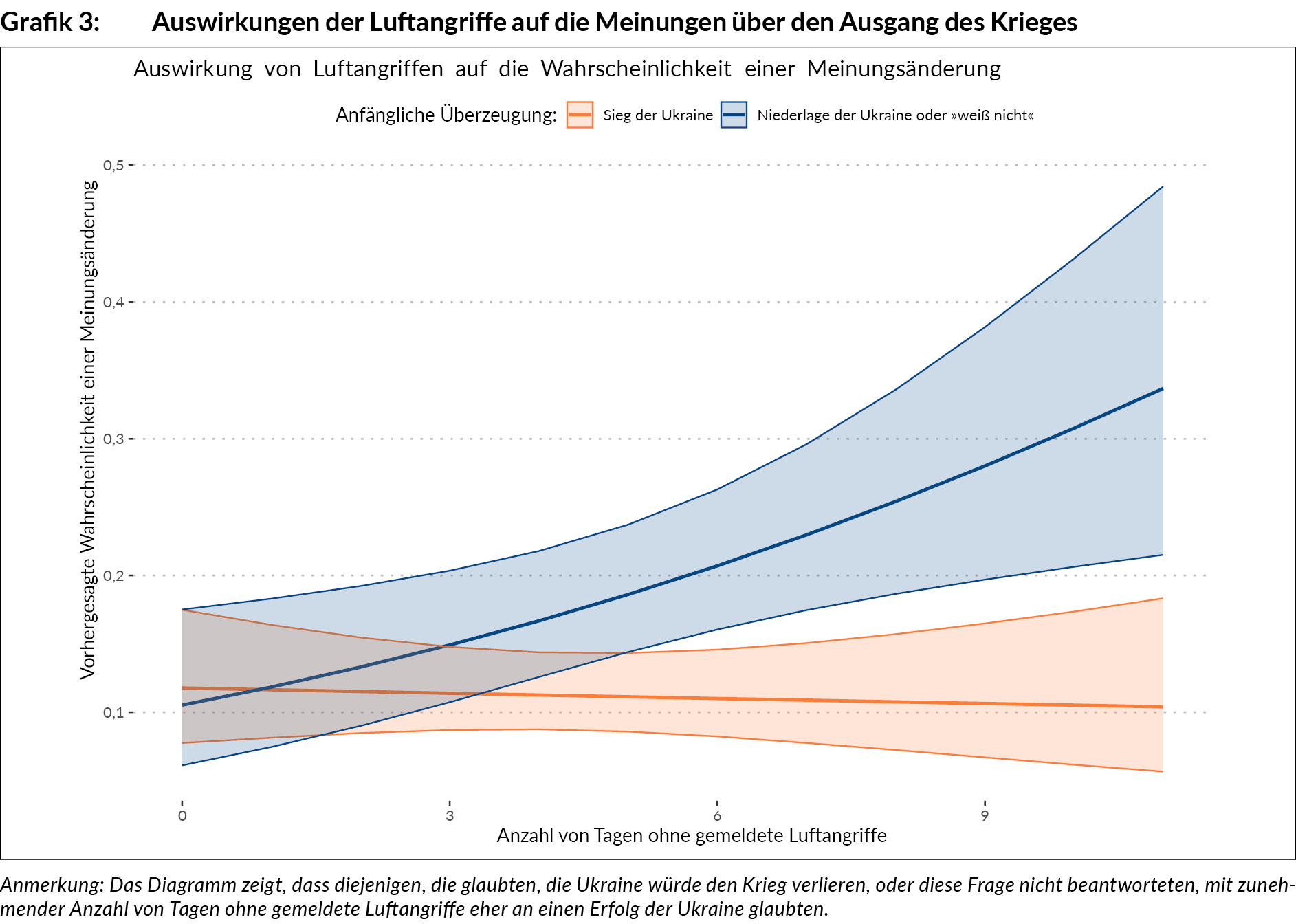

Was die Meinungen über den Ausgang des Krieges betrifft, ist das Bild jedoch differenzierter. Bei denjenigen, die an den Sieg der Ukraine glaubten (63 % unserer Stichprobe), blieb ihre Zuversicht solide – unabhängig davon, wie viele Luftangriffe oder »ruhige« Tage (ohne Luftangriffe) sie erlebten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr an den Sieg glaubten, blieb stabil auf einem relativ geringen Niveau und ihr fester Glaube an den Sieg schwankte kaum.

Anders verhielt es sich jedoch bei den Teilnehmenden, die entweder am Sieg der Ukraine zweifelten oder es vorzogen, diese Frage nicht zu beantworten (was vermutlich darauf hindeutet, dass sie nicht zweifelsfrei an den Sieg glauben, dies aber nicht sagen wollten). Für diese Gruppe brachte jeder friedliche Tag ohne Luftangriffe sie dem Glauben an einen Erfolg der Ukraine näher. Auf der anderen Seiten verstärkten Luftangriffe ihre Zweifel am Sieg, was vom Aggressor, Russland, als Beweis für die Wirksamkeit seiner Strategie gewertet werden könnte (s. Grafik 3).

Fazit

Es ist vielleicht nicht unerwartet, dass russische Luftangriffe das emotionale Wohlbefinden der Ukrainer:innen verringert, aber sie erschüttert nicht die Zuversicht derjenigen, die fest an den Sieg der Ukraine glauben. Stattdessen scheinen die Angriffe eher die Kluft zu vertiefen: Bei den Unentschlossenen oder Skeptischen werden die Zweifel vergrößert, während die Mehrheit, die an den Sieg der Ukraine glaubt, unerschüttert bleibt. Dieser Befund unterstreicht die Entschlossenheit des Großteils der ukrainischen Bevölkerung, aber auch die Komplexität des Einsatzes von Terrortaktiken zur Beeinflussung der Moral der Zivilbevölkerung – es handelt sich nicht um eine pauschal funktionierende Strategie.

Aus dem Englischen von Dr. Eduard Klein

Verweise

[1] https://tass.ru/politika/16417287

[2] https://doi.org/10.1162/isec.2006.30.4.152

[3] https://doi.org/10.1017/S000712341300001X

[4] https://doi.org/10.7551/mitpress/8693.003.0005

[5] https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-141937

[6] https://besample.app/

[7] https://doi.org/10.1080/21624887.2024.2398848

[8] https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0157