Einleitung

Kriegsverbrechen, also Verstöße gegen die Gesetze und Gebräuche des Kriegs, sind eine Kategorie von völkerrechtlichen Straftaten, die durch das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg von 1945 geprägt sind. Art. 438 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (im Folgenden: StGB UA), das 2001 verabschiedet wurde, bringt das ukrainische Recht in Einklang mit den Entwicklungen im Völkerstrafrecht, wie es sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Diese Bestimmungen fußen auf dem grundlegenden Gewaltverbot, das in Art. 2 Abs. 4 der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben ist.

Das 1998 verabschiedete Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs hat diese Entwicklung fortgeführt, indem es für die Definition völkerrechtlicher Straftaten, darunter auch Kriegsverbrechen, formale Maßstäbe festlegte.

Für längere Zeit war Art. 438 StGB UA – trotz zwingender Gründe für dessen Novellierung – in der ursprünglichen Formulierung von 2001 unverändert geblieben. Es wurden zwar in Form verschiedener Gesetzesinitiativen einige Versuche unternommen, die Bestimmung des Strafgesetzbuchs zur Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen zu ändern, doch wurden erst im zehnten Jahr des russisch-ukrainischen Kriegs konkrete Fortschritte erreicht.

Bedauerlicherweise ist die ukrainische Strafgesetzgebung zur Regelung der Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch nicht an die Realitäten der modernen Kriegsführung angepasst worden und sie berücksichtigt auch noch nicht die bestehenden Errungenschaften des Völkerstrafrechts (siehe: Ponomarenko 2022, und Marin 2023).

Erst 2024 begann sich die Situation zu ändern, als die Ukraine nicht nur das Römische Statut unterzeichnete (dieser Schritt war seit langem erwartet worden), sondern einen Prozess in Gang setzte, durch den die ukrainische Strafgesetzgebung in Einklang mit den Prinzipien und Standards des Völkerstrafrechts gebracht werden soll. Am deutlichsten wurde das durch die Verabschiedung eines speziellen Änderungsgesetzes zum Strafgesetzbuch am 9. Oktober 2024 (Gesetz Nr. 4012-IX).

Durch dieses Gesetz wurde Art. 438 StGB UA wie folgt geändert:

- Der Titel des Straftatbestands wurde klarer formuliert – statt »Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Kriegs« heißt es jetzt: »Kriegsverbrechen« und entspricht damit der Terminologie des Römischen Statuts;

- Absatz 2 des Artikels wurde umformuliert, um eine Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen auch in jenen Fällen zu begründen, in denen eine Person durch die Tat zu Tode kommt (zuvor war diese Bestimmung an eine vorsätzliche Tötung geknüpft, was den Umfang der Verantwortlichkeit erheblich schmälerte).

Aufgrund der verzögerten Verabschiedung dieser gesetzgeberischen Maßnahmen – was der Gesetzgeber durchaus einräumte –, ist die erwartete Änderung der Tatbestandsmerkmale in Absatz 1 des Artikels bislang ausgeblieben. Rechtsexpert:innen haben betont, dass in dieser Phase jede substanzielle Änderung für die Justizbehörden zu einem operativen Chaos führen würde, da zahlreiche anstehende Verfahren, von denen viele bereits eröffnet wurden, neu klassifiziert oder eingestellt werden müssten (Ocinka potreb 2025).

Hiervon ausgehend untersucht dieser Beitrag, wie strafrechtliche Bestimmungen zur Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen im Kontext des russisch-ukrainischen Kriegs durch die Strafverfolgungsbehörden und die ukrainische Justiz angewandt werden.

Zu diesem Zweck wurden empirische Methoden angewandt, insbesondere die Analyse von Kriminalstatistiken der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatlichen Justizverwaltung der Ukraine (Karchewskyj 2025). Auf der Grundlage dieser Daten werden in dem Beitrag die wichtigsten Indikatoren herausgearbeitet, die die Reaktionen des ukrainischen Staates auf derartige Verbrechen in den vergangenen zehn Jahren (2015–2024) verdeutlichen.

Rechtlicher Schutz der internationalen Rechtsordnung in der Ukraine

Das ukrainische Strafrecht verfolgt neben Kriegsverbrechen (Art. 438 StGB UA) auch andere Verbrechen gegen das Völkerrecht, unter anderem das Führen eines Angriffskriegs (Art. 437 StGB UA), Völkermord (Art. 442 StGB UA) und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 442-1 StGB UA). Das Argument lautet hier, dass diese Verbrechen eine Bedrohung für die internationale Sicherheit, den Frieden sowie für grundlegende Menschenrechte darstellen und somit über eine rein nationale Gerichtsbarkeit hinausreichen. Die gesellschaftliche Gefahr durch diese Verbrechen ergibt sich aus systematischen Verstößen gegen Zivilist:innen oder gegen die staatliche Souveränität; sie bedrohen somit auch die gesamte internationale Rechtsordnung.

Diese Verbrechen sind miteinander durch ihren völkerrechtlichen Charakter verbunden und die verstärkte strafrechtliche Verantwortlichkeit für sie dient dem Schutz universeller Werte wie Frieden, die internationale Sicherheit, die Menschenwürde oder die physische Existenz bestimmter Gruppen. Die Androhung schwerer Strafen entspringt der Auffassung, dass solche Taten nicht nur die Ordnung eines Staates bedrohen, sondern auch die globale, internationale Ordnung. Die Funktionalität dieser Bestimmungen des ukrainischen Strafgesetzbuchs erlaubt eine Einschätzung, inwieweit das ukrainische Strafjustizsystem effektiv auf die Herausforderungen durch moderne internationale Konflikte und weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen reagiert.

Aufgrund der gemeinsamen rechtlichen Natur sind diese Straftaten in einem eigenen Abschnitt des Strafgesetzbuchs unter dem Titel »Verbrechen gegen den Frieden, die Sicherheit der Menschheit und die internationale Rechtsordnung« (Abschnitt XX) zusammengefasst. Zu erwähnen ist hier, dass Art. 442-1, der die Verantwortlichkeit für Straftaten gegen die Menschlichkeit begründet, erst durch das erwähnte Änderungsgesetz vom 9. Oktober 2024 eingeführt wurde. Wegen seiner späten Verabschiedung wird er von der weiteren Analyse ausgenommen.

Die Dynamik der Ermittlung von Kriegsverbrechen

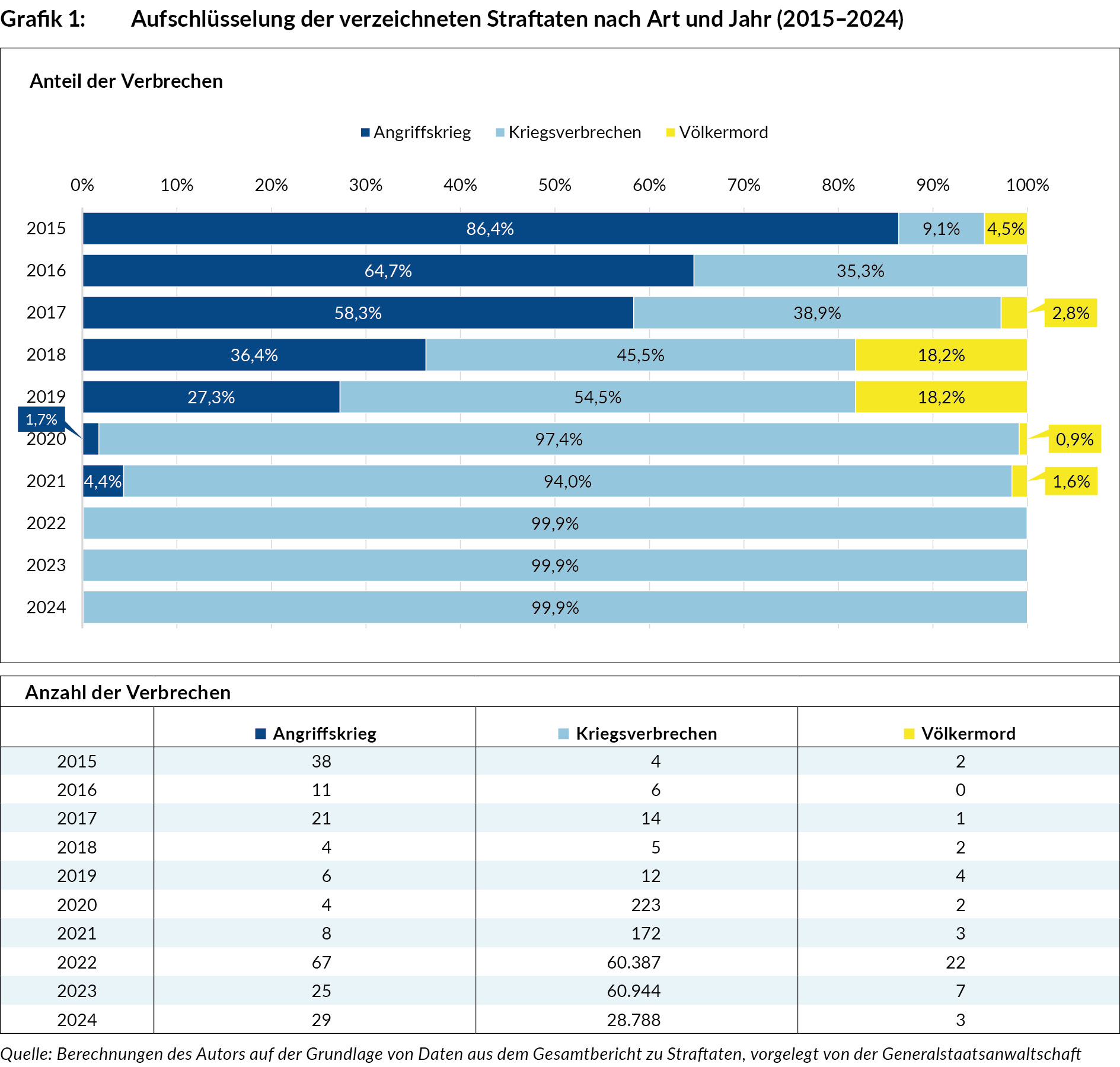

In Bezug auf die strafrechtlichen Bestimmungen zur Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen ist ein stetiger Anstieg der gemeldeten Verstöße zu beobachten. Dies könnte auf die anhaltende und weit reichende Natur dieser Art von Verbrechen zurückzuführen sein. Von allen Straftaten in Abschnitt XX des StGB UA werden Kriegsverbrechen am häufigsten verzeichnet. Im Vergleich zu den Straftaten nach Art. 437 und Art. 442 führen Verstöße gegen Art. 438 deutlich (siehe Grafik 1).

Gleichzeitig ergeben die Ermittlungsquoten bei Kriegsverbrechen kein einheitliches Bild. Für diese Analyse werden die drei letzten Jahre berücksichtigt; sie fallen mit der Phase der russischen Vollinvasion in die Ukraine zusammen. In dieser Zeit sind pro Jahr im Schnitt über 50.000 Taten festgestellt worden, die Kriegsverbrechen darstellen könnten. Diese Zahl übertrifft die entsprechenden Statistiken für festgestellte Verstöße gemäß Art. 437 und Art. 443 StGB UA um ein Mehrfaches. Diese sehr beträchtliche Differenz erklärt sich vor allem durch die Besonderheiten des Verbrechens des Angriffskriegs, bei dem der Kreis der potenziellen Täter:innen oft eingeschränkt ist. Bei Völkermord wiederum ist es auf die Komplexität dieses Verbrechens zurückzuführen. Völkermord besteht oft aus einer Reihe ähnlicher Taten, bei denen diese einzelnen Taten typischerweise Teil eines systematischen oder weit gefächerten Angriffs sind, der sich gegen eine bestimmte Gruppe aufgrund ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Rasse oder ihres religiösen Bekenntnisses richtet (Mischnarodne kryminalne pravo, 2025).

Im vergangenen Jahrzehnt entfiel die niedrigste Zahl registrierter Kriegsverbrechen auf das Jahr 2016. Es waren nur vier Fälle, was wohl die Unsicherheiten bei der rechtlichen Einordnung widerspiegelt, die anfänglich bestanden. Von 2017 bis 2021 zeigen die Statistiken einen allmählichen, aber stetigen Anstieg der registrierten Fälle nach Art. 438 StGB UA, wonach 2022 ein beispiellos steiler Anstieg einsetzte, der bis in die Gegenwart anhält. Dieser drastische Anstieg fällt mit der sogenannten zweiten Phase des russisch-ukrainischen Kriegs zusammen, die durch eine erheblich höhere Intensität der Kampfhandlungen gekennzeichnet ist.

Die größte Zahl registrierter potenzieller Kriegsverbrechen entfällt mit 60.944 Fällen auf das Jahr 2023; das waren 351 Mal mehr als 2021. Bemerkenswerterweise ging in 2024 die Zahl der nach Art. 438 StGB UA registrierten potenziellen Fälle auf die Hälfte zurück, obwohl die Kampfhandlungen ähnlich intensiv waren wie 2023.

Eine mögliche Erklärung für diesen Rückgang liegt in den begrenzten Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden, die angesichts geringer Erfolgsaussichten häufig von einer Registrierung solcher Taten absehen (Nazarko 2023). Ein weiterer möglicher Faktor ist eine strategische Priorisierung, bei der die Ermittlungsressourcen auf Fälle mit höheren Erfolgsaussichten konzentriert werden. All diese Aspekte erfordern eine weitere empirische Untersuchung, um ihre genauen Auswirkungen auf die Statistiken festzustellen.

Offizielle Verdachtsfälle von Kriegsverbrechen und die Einstellung von Strafverfahren wegen solcher Straftaten

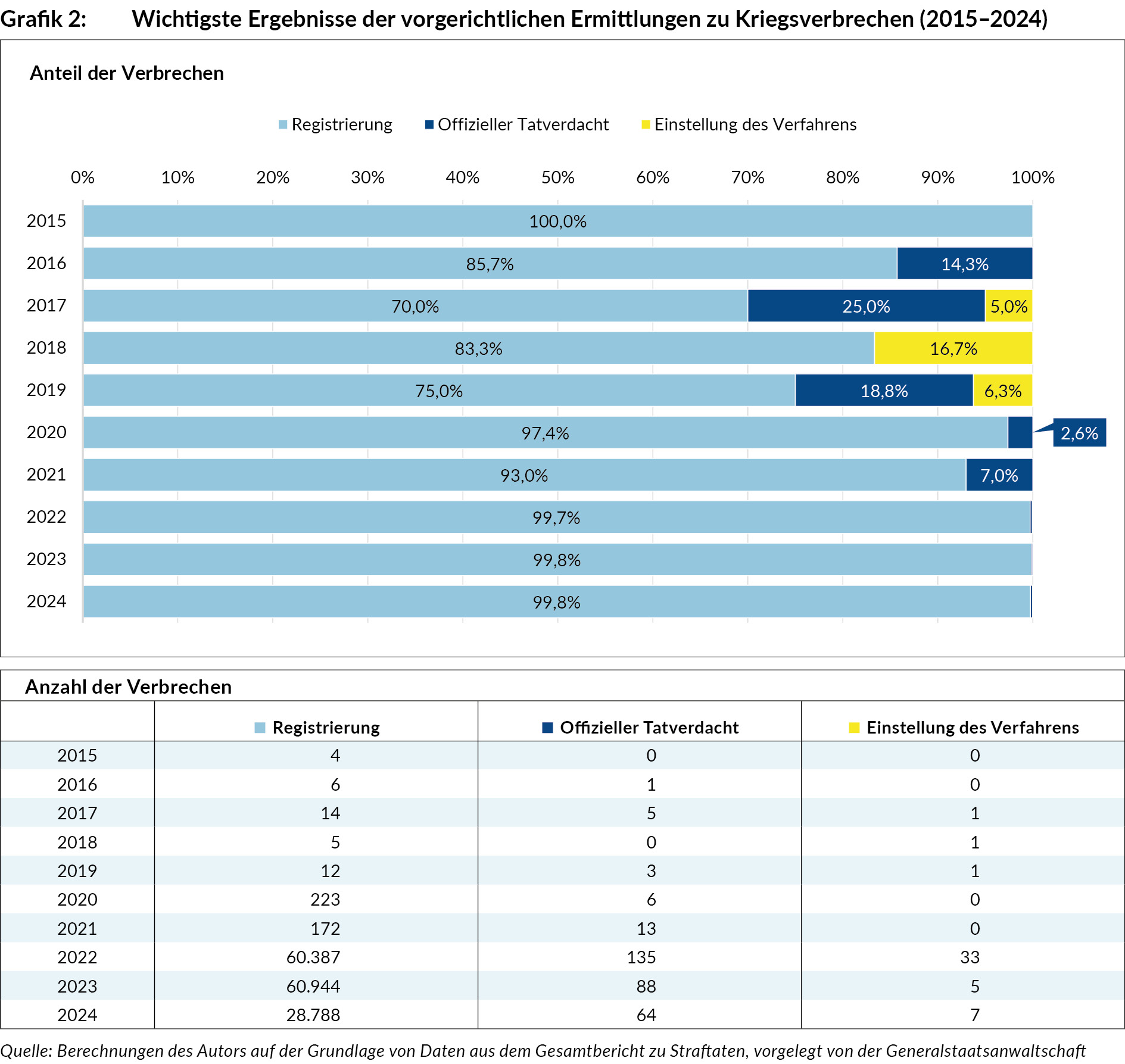

Gemäß dem gesetzgeberischen Ansatz in der Ukraine bedeutet die Meldung von Straftaten und die anschließende Registrierung (also der Eintrag ins Gesamtregister der vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren) nicht, dass die Straftat tatsächlich begangen wurde und es hinreichende Grundlagen gibt, strafrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Daher ist es sinnvoll, zwei zentrale Ergebnisse vorgerichtlicher Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen zu betrachten. Das erste verweist auf einen bedingten (Zwischen)Erfolg der Ermittlungen, wenn nämlich offiziell eine Person unter Tatverdacht gestellt wird; das andere deutet auf ein bedingtes Scheitern der Ermittlungen hin, also die Einstellung des Verfahrens. Gemäß Art. 284 der Strafprozessordnung der Ukraine gehören zu den wichtigsten Gründen für die Einstellung eines Verfahrens das Fehlen einer strafwürdigen Tat oder eines Tatbestandsmerkmals einer Straftat, der Mangel an Beweisen für die Schuld eines mutmaßlichen Täters oder der Tod des/der Verdächtigen (siehe Grafik 2).

Aus den analysierten Daten ergibt sich der Trend, dass die Zahl der Personen, die offiziell eines Kriegsverbrechens verdächtigt werden, stetig, wenn auch mit Schwankungen, zunimmt – von null Verdachtsfällen nach Art. 438 StGB UA im Jahr 2015 auf 64 Fälle in 2024. Der bedeutendste Anstieg erfolgte zu Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine, als die Zahl der offiziellen Verdachtsfälle 135 erreichte (bis heute der höchste Wert).

Allerdings ist selbst dieser Wert für 2022 im Vergleich zu den im gleichen Zeitraum registrierten Kriegsverbrechen verschwindend gering. So wurden von allen registrierten Kriegsverbrechen in nur 0,22 Prozent der Fälle Verdachtsmeldungen herausgegeben. 2023 war die Situation noch bezeichnender: Von allen bei den Strafverfolgungsbehörden registrierten Kriegsverbrechen wurden in nur 0,14 Prozent der Fälle Verdachtsmeldungen ausgesprochen.

Diese Situation – die beträchtliche Kluft zwischen der Registrierung von Straftaten und den tatsächlichen Strafverfolgungsmaßnahmen – könnte auf gewisse Schwierigkeiten hindeuten, die Täter:innen in der aktuellen Phase des russisch-ukrainischen Kriegs vor Gericht zu bringen. Immerhin sind die mutmaßlichen Täter:innen Staatsangehörige des Aggressorstaates, was es (zumindest bislang) extrem schwierig macht, sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Interessanterweise war der Anteil der Verdachtsmeldungen nach Art. 438 StGB UA im Jahr 2021 am höchsten (7,5 Prozent). Das könnte daran liegen, dass die Strafverfolgungsbehörden vor Beginn der Vollinvasion über mehr Kapazitäten verfügten, Verdächtige zu identifizieren, zu orten und diese Fälle zu bearbeiten, insbesondere bei Fällen in den Regionen Donezk und Luhansk. Das zeigt, dass bei Kriegsverbrechen die Täter:innen vor Gericht zu bringen nicht nur von der Zahl der Taten abhängt, sondern auch davon, wie leicht man Zugriff auf die Verdächtigen haben kann, von den für die Verfahren verfügbaren Ressourcen sowie von den Bedingungen in den Kampfgebieten.

Was die Einstellung von Strafverfahren betrifft, so ist dies ein besonders spezifischer Indikator. Bis 2022 war die Zahl der eingestellten Verfahren zu vernachlässigen und schwankte zwischen null und eins. Die größte Anzahl eingestellter Verfahren nach Art. 438 gab es nach 2022, auch wenn sie im Vergleich zu den registrierten Straftaten minimal war. 2022 erreichte die Zahl der eingestellten Verfahren gerade einmal 33, was im Vergleich zur Gesamtzahl der angestrengten Verfahren verschwindend gering ist.

Verweisung von Strafverfahren nach Art. 438 StGB UA an das Gericht

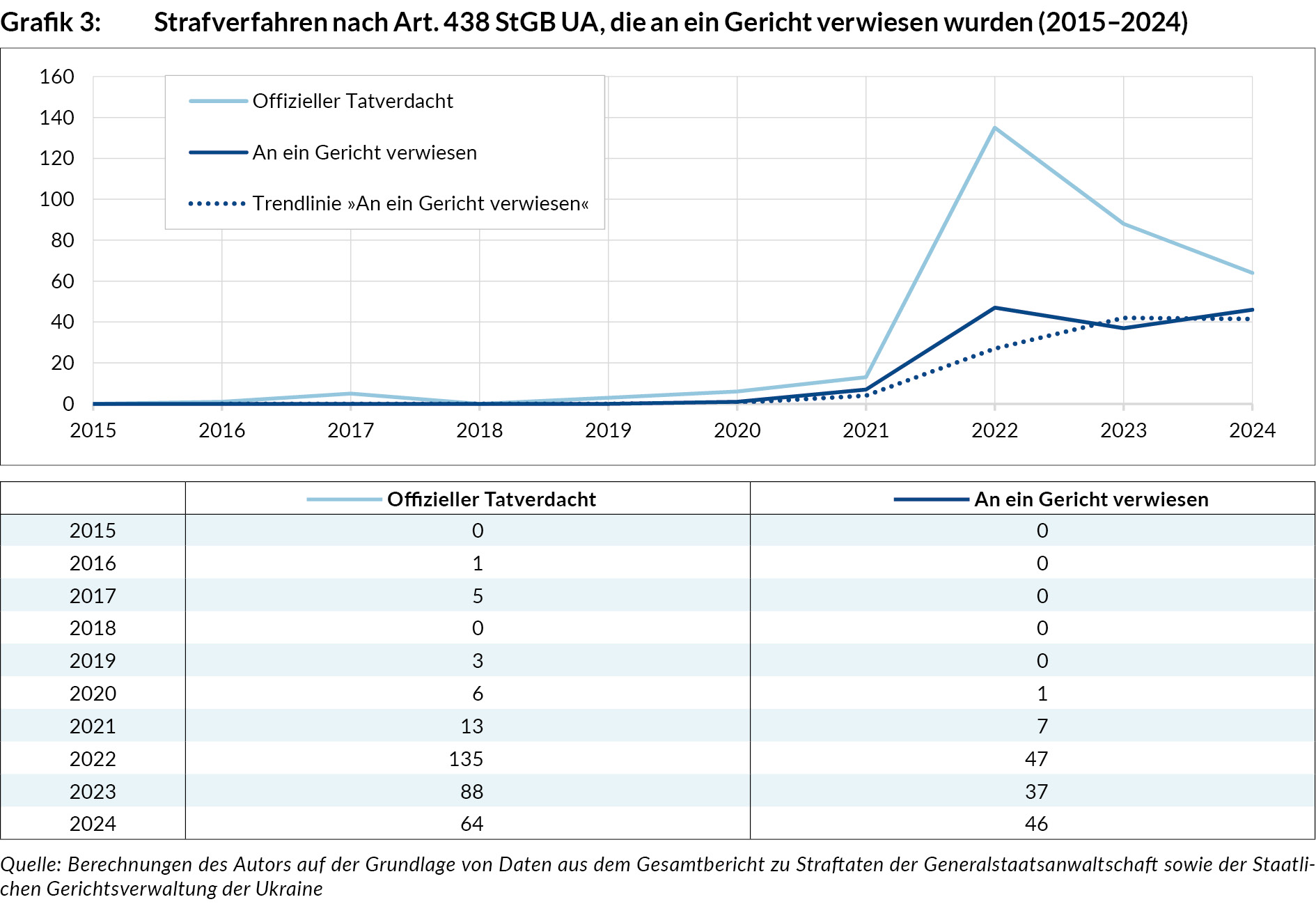

Die anschaulichsten Daten beziehen sich auf den Abschluss der vorgerichtlichen Ermittlungen, der zur Übermittlung der Verfahrensunterlagen an das Gericht führt. Von 2015 bis 2024 gab es 138 Verfahren, bei denen die vorgerichtlichen Ermittlungen abgeschlossen und an ein Gericht übergeben wurden. Allerdings hat es solche Verfahren erst seit 2020 gegeben, als erstmals ein Verfahren nach Art. 438 StGB UA an ein Gericht verwiesen wurde. Vor 2020 ergeben sich aus den offiziellen Statistiken keine Daten für diesen Indikator.

Seit 2021 ist die Zahl der an die Gerichte verwiesenen Fälle, bei denen Personen eines Kriegsverbrechens beschuldigt werden, allmählich gestiegen, von sieben im Jahr 2021 auf 64 drei Jahre später. Unter dem Kriegsrecht in der Ukraine lag die durchschnittliche Zahl solcher Verfahren in den Jahren 2022 bis 2024 bei 43. Mit anderen Worten: Nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine führte jeder zweite offizielle Verdacht wegen Kriegsverbrechen dazu, dass das Verfahren an ein Gericht verwiesen wurde (siehe Grafik 3).

Die Entwicklung, dass – wie oben erwähnt – die Zahl der registrierten Kriegsverbrechen nach Art. 438 StGB UA in der Phase stark intensivierter Kriegsführung zunimmt, manifestiert sich des Weiteren in der Anzahl der Personen, die strafrechtlich zur Verantwortlichkeit gezogen werden sowie schließlich in der Anzahl der Strafverfahren, die vor Gericht kommen. So wurde 2015, in der ersten Phase des Kriegs, kein einziges Verfahren an ein Gericht verwiesen, obwohl in vier Fällen Kriegsverbrechen registriert wurden. 2022, in der zweiten Phase des Kriegs, änderte sich die Situation allerdings drastisch: Es wurden 60.387 Fälle registriert, von denen 46 Verfahren (0,07 Prozent) die Phase eines Gerichtsverfahrens erreichten. Diese Veränderungen mögen relativ gering erscheinen, in absoluten Zahlen bedeuten sie jedoch einen beträchtlichen Anstieg.

Von der Anklage zum Urteil: Das gerichtliche Schicksal von Kriegsverbrechensfällen

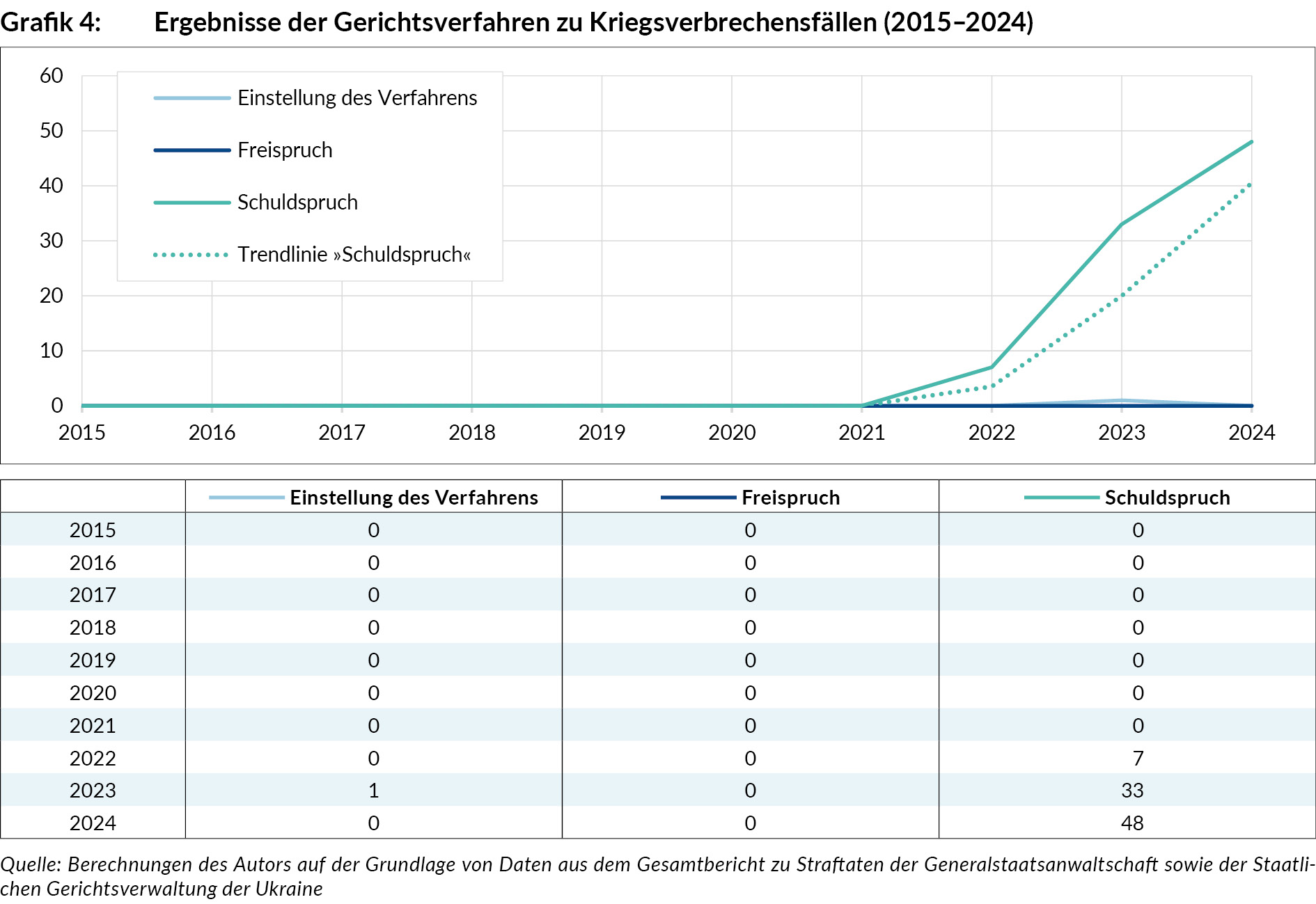

Eine Analyse der Gerichtsverfahren nach Art. 438 StGB UA deutet auf eine Fortsetzung und Verstärkung des bereits zuvor festgestellten Trends hin: Kurz gesagt unterscheidet sich die erste Kriegsphase bis 2022 beträchtlich von der zweiten Phase seit 2022. Dieser Unterschied beruht auf der Tatsache, dass die gerichtliche Praxis vor der Vollinvasion nicht zu Verurteilungen wegen Kriegsverbrechen führte. All das änderte sich mit Beginn der zweiten Phase des Kriegs. Den offiziellen Kriminalitätsstatistiken zufolge wurden von 2022 bis 2024 insgesamt 88 Personen nach Art. 438 StGB UA verurteilt, was durchschnittlich 29 Personen pro Jahr entspricht.

Vergleicht man diese Zahl mit der durchschnittlichen Zahl der wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gebrachten Fälle (insgesamt 138), ergibt sich, dass die Zahl der Verurteilungen nur um ein Drittel geringer war. Das bedeutet, dass die meisten Verfahren, die vor Gericht gebracht wurden, mit einem Schuldspruch endeten (siehe Grafik 4). Allerdings sind die methodologischen Unterschiede bei der Erfassung durch die Statistik zu berücksichtigen, die bei der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatlichen Gerichtsverwaltung bestehen. Während die Generalstaatsanwaltschaft jeden Anklagepunkt registriert, geben die Gerichtsstatistiken lediglich die schwersten der angeklagten Straftaten wieder.

Bemerkenswerterweise geht aus den Daten hervor, dass diese Zahlen weiterhin steigen. Der Grund für diesen Anstieg ist in der russischen Vollinvasion in die Ukraine zu sehen. Darüber hinaus ist das militärische Vorgehen des Aggressors seit 2022 vollkommen offensichtlich, während sich die Russische Föderation vor 2022 mit einem verdeckten Eingreifen und einer verschleierten militärischen Präsenz in den Regionen Donezk und Luhansk begnügte.

Die Anzahl der wegen Kriegsverbrechen verurteilten Personen stieg von sieben im Jahr 2022 auf 48 im Jahr 2024, was einer Zunahme der Verurteilungen nach Art. 438 StGB UA auf fast das Siebenfache entspricht. Auffallend ist, dass es im gesamten Zeitraum niemanden gab, der freigesprochen wurde. Dieser markante Umstand verdient eine eingehendere Untersuchung. Er könnte zwar auf effiziente vorgerichtliche Ermittlungen hindeuten, wirft aber auch die Frage auf, ob nicht möglicherweise Fehler bei der rechtlichen Einordnung erfolgten, die aufgrund fehlender Rechtsmittel nicht festgestellt wurden. Hier spielt auch eine Rolle, dass über zwei Drittel der Angeklagten in absentia verurteilt wurden.

In diesem Kontext ist die Studie von Iryna Hlovjuk beachtenswert, die mit Stand vom Oktober 2023 eine qualitative Analyse der in der Ukraine ergangenen Gerichtsurteile zu Art. 438 StGB UA vorgenommen hat. Unter anderem hob sie hervor, dass der pauschale Charakter von Art. 438 StGB UA eine völkerrechtliche Dimension hat, da die Bestimmung die Rechtsanwender auf Völkerrecht verweist. Das macht das Abfassen von Urteilen komplizierter, weil eine Bezugnahme auf und eine Auslegung von einschlägigen Normen des humanitären Völkerrechts und des Völkerstrafrechts erforderlich ist (Hlovjuk 2023).

Vor dem Hintergrund des allmählichen Anstiegs von Schuldsprüchen und verurteilten Personen lässt sich der Schluss ziehen, dass die Reaktion des Staates auf Kriegsverbrechen verschärft worden ist, wobei diese angesichts der russischen Vollinvasion in die Ukraine, der teilweisen Besetzung ukrainischen Territoriums und der allgemein begrenzten Ressourcen des ukrainischen Staates (einschließlich derjenigen des Strafjustizsystems) Priorität erlangte.

Fazit

Die Untersuchung der strafrechtlichen Reaktion auf Kriegsverbrechen während des russisch-ukrainischen Kriegs zeigt, dass sich das ukrainische Justizwesen insbesondere seit Beginn der russischen Vollinvasion in Bezug auf die juristische Verfolgung gemäß Art. 438 StGB UA weiterentwickelt hat: Von nahezu fehlenden gerichtlichen Strafverfahren vor 2022 bis hin zu Dutzenden Verfahren und Verurteilungen nach der Vollinvasion. Die empirischen Daten zeigen ab 2022 einen erheblichen Anstieg der offiziellen Verdachtsfälle und Strafsachen, die vor Gericht gebracht werden, wie auch eine merkliche Zunahme der Schuldsprüche. Diese Trends deuten auf ein wachsendes institutionelles Engagement hin, Personen für Kriegsverbrechen zur Verantwortlichkeit zu ziehen. Allerdings zeigt der anhaltend geringe Anteil von Anklagen – verglichen mit der riesigen Zahl der gemeldeten Straftaten, dass weiterhin Herausforderungen zu bewältigen sind. Hierzu gehören der begrenzte Zugriff auf Verdächtige, verfahrenstechnische Beschränkungen und die Komplexität bei der Beweisführung, wenn Kriegsverbrechen im Kampfgebiet begangen wurden.

Übersetzung aus dem Englischen: Hartmut Schröder