Einleitung

Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges hat die Bedeutung unbemannter Systeme in Land-, Luft- und Seeoperationen erheblich zugenommen. Obwohl Drohnen bislang keinen entscheidenden militärischen Durchbruch – etwa die Erreichung eines Kriegsziels – ermöglicht haben, sind sie für die Ukraine essenziell, um ihr nationales Überleben zu sichern (Security Disruptors, 2025). Zugleich fungieren sie als Multiplikatoren auf dem Schlachtfeld (Chahal, 2025), indem sie traditionelle militärische Fähigkeiten wie Artillerie teilweise ersetzen und die direkte Gefährdung von Soldat:innen an der Front verringern. Gleichzeitig jedoch hat der Einsatz unbemannter Systeme die Front gefährlicher gemacht: Die »Todeszone« entlang der Frontlinie erstreckt sich inzwischen auf bis zu 20 Kilometer (Arkhipova, 2025), wobei beide Seiten gezielt gegnerische Drohnenteams ins Visier nehmen.

Trotz der vielfach geäußerten Erwartung, dass sich die Drohnenkriegsführung rasch in Richtung fortgeschrittener, KI-gestützter Systeme entwickeln würde, zeigen die Entwicklungen sowohl in Russland als auch in der Ukraine, dass dieser Übergang langsamer verläuft als zunächst angenommen. Obwohl beide Länder Innovationen hervorgebracht haben, ist mit Stand vom Sommer 2025 in keinem der beiden Länder eine Massenproduktion solcher hochentwickelten Systeme erreicht worden (Stepanenko, 2025).

Im Gegensatz dazu entfaltet eine vergleichsweise einfache Lösung die größte Wirkung auf dem Schlachtfeld: First-Person-View-(FPV)-Drohnen. FPV-Drohnen sind wendige, manövrierfähige Quadrokopter mit Kamera, die über spezielle immersive Brillen gesteuert werden (Salt, 2024). Üblicherweise werden sie per Funk gesteuert, doch in inzwischen erfolgt die Signalübertragung vielfach auch über ein kilometerlanges physisches Glasfaserkabel, um die Anfälligkeit gegenüber »Jamming«, also der Unterbrechung der Funkverbindung durch elektronische Kriegsführung, zu minimieren.

Das Nebeneinander von High-Tech und Low-Tech Drohnen – von KI-gestützten Systemen bis hin zu einfachen Glasfaserlösungen – verdeutlicht im Kontext des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine: Unter den Bedingungen sich ständig weiterentwickelnder Gegenmaßnahmen kann Innovation unerwartete Richtungen einschlagen. Die kreative Zweckentfremdung bestehender Technologien kann sich dabei als ebenso effektiv erweisen wie hochentwickelte Systeme.

Drohnenkriegsführung und ihre Rolle im russisch-ukrainischen Krieg

Der Einsatz unbemannter Systeme im Krieg reicht bis ins Jahr 1584 zurück, als während der Belagerung von Antwerpen explosive Schiffe eingesetzt wurden (Cyprian Aleksander, 2018). 1916 markierte Großbritanniens Ruston-Proctor Aerial Target, inspiriert von Nikola Teslas Experimenten mit Funksteuerung, einen frühen Meilenstein. In den 1930er Jahren testeten die USA Lufttorpedos und setzten im Zweiten Weltkrieg funkferngesteuerte Waffen gegen deutsche Raketenstellungen ein. Während des Kalten Krieges erweiterten unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) wie die RP-71 die Möglichkeiten der Fernaufklärung (Blom, 2010).

Im Vietnamkrieg nutzten die USA Drohnen wie die Ryan 147A Fire Fly zur Aufklärung und elektronischen Nachrichtengewinnung, gefolgt von Lockheeds Aquila, die erstmals Laserzielmarkierungen einsetzte. Israels Pioneer UAV von 1982 revolutionierte die Gefechtsfeldaufklärung und beeinflusste direkt den späteren US-Einsatz im Golfkrieg, wo Systeme wie der Hunter mit Infrarotsensoren verwendet wurden. Die 1994 eingeführte Predator-Drohne – das erste US-Mittelstreckensystem mit autonomen Funktionen – wurde in Bosnien, Somalia und Kosovo eingesetzt. Bereits 2001 waren über 5.000 Drohnen in Afghanistan aktiv. Spätere Modelle wie Raven, MQ-9 Reaper und Global Hawk erweiterten Aufklärungs- und Angriffsoptionen (Criollo et al., 2024).

Auch nichtstaatliche Akteure erkannten das Potenzial der Drohnenkriegsführung. Der Islamische Staat setzte Drohnen in Syrien und im Irak ein, insbesondere während der Belagerung von Mossul 2016–2017, um Bewegungen zu verfolgen (Hutto & Patton Rogers, 2025).

Im Bergkarabachkrieg 2020 erlangte der Drohneneinsatz weitere Bedeutung, als Aserbaidschan durch türkische Bayraktar-Drohnen die Lufthoheit über Armenien errang (Rubin, 2020).

In der Ukraine kamen Drohnentechnologien bereits vor der Vollinvasion 2022 zum Einsatz. Nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts im Donbas 2014 begann die Ukraine, eine eigene Drohnenindustrie aufzubauen (Jankowski, 2023).

Heute ist das ukrainische Drohnenökosystem stark dezentralisiert und umfasst mindestens 500 Produzenten (Foreign Policy Council »Ukrainian Prism«, 2025), ergänzt durch zahlreiche kleine, nichtkommerzielle Hersteller, die kostengünstige Systeme in Heimarbeit montieren. Offiziellen Angaben zufolge produzierte die Ukraine im Jahr 2024 über zwei Millionen Drohnen (Lytnarovych, 2025) und plant, die Produktion auf vier Millionen zu steigern – mit einer potenziellen Kapazität von bis zu zehn Millionen Systemen im Jahr 2025 (New Voice, 2025). Die Preise reichen von wenigen Hundert US-Dollar für FPV-Drohnen bis zu einer Viertelmillion US-Dollar für Langstrecken- oder Aufklärungssysteme.

Bis Sommer 2025 zeigt sich zudem ein deutlicher Trend zur Nutzung unbemannter Bodenfahrzeuge für Minenlegung, Logistik und medizinische Evakuierung (The New Voice of Ukraine, 2025). Außerdem setzt die Ukraine vermehrt See- und Unterwasserdrohnen – etwa SeaBaby und Magura – gegen russische Infrastruktur und Marineziele im Schwarzen und Asowschen Meer ein (Fornusek, 2025).

Russland hingegen verfolgt ein stärker zentralisiertes Produktionssystem (Stepanenko et al., 2025). Seine bekannteste gegen die Ukraine eingesetzte UAV ist die iranisch designte Kamikaze-Drohne Shahed-136, lokal als Geran bezeichnet. Russland produziert diese in mehreren Fabriken tief im Hinterland, darunter in der Sonderwirtschaftszone Alabuga (Republik Tatarstan) (Gosselin-Malo, 2025). Die russische Rüstungsindustrie steigert die Produktion dieser Drohnenfamilie rapide – mit einem Ziel von über 6.000 Stück pro Monat (mehr als 200 pro Tag). Sollte dieses Tempo gehalten werden, könnte die Jahresproduktion 2025 bei 70.000–75.000 Einheiten liegen (Defence Express, 2025). In Reaktion auf ukrainische Fortschritte treibt Russland auch die Entwicklung von Boden- und Seedrohnen voran (Altman, 2025), bleibt dabei jedoch weiterhin hinter der Ukraine zurück.

Drohnen: Konzept und Klassifikation

Unbemannte Fahrzeuge – gemeinhin als Drohnen oder ferngesteuerte Fahrzeuge (RPVs) bezeichnet – sind Systeme, die ohne physisch anwesenden Pilot:innen betrieben werden (Criollo et al., 2024). In diesem Artikel wird der Begriff »Drohne« umfassend für Luft-, See- und Bodensysteme verwendet.

Russlands Krieg in der Ukraine hat eine außerordentliche Vielfalt unbemannter Systeme hervorgebracht. Allein im Mai 2025 setzten die ukrainischen Streitkräfte Berichten zufolge rund 400 verschiedene Typen gegen Russland ein (Militarnyi, 2025).

In der Ukraine werden Drohnen nach ihrer Bauweise (Quadrokopter, Starrflügler), Nutzlast und Propellergröße klassifiziert (Bondar, 2025c). Nach Zweckbestimmung unterscheidet man sie üblicherweise in Aufklärungs-, Angriffs-, bewaffnete Plattformen (mit Raketen oder Bomben), »Loitering Munitions« (Drohnen, die selbst als Waffe dienen), Transport- sowie Mehrzwecksysteme, die mehrere dieser Funktionen kombinieren (Krivonos, 2024).

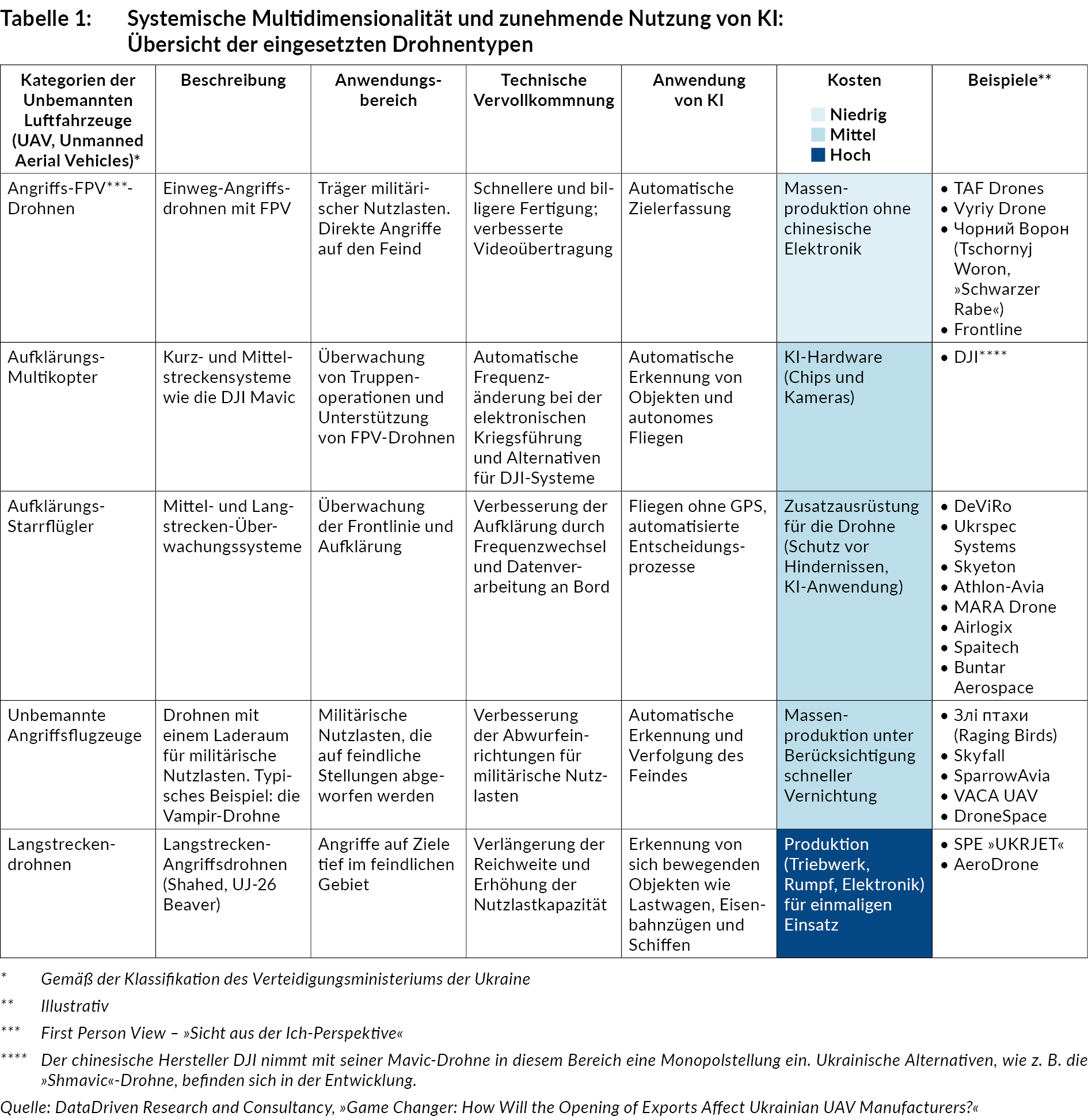

Nach der Klassifikation des ukrainischen Verteidigungsministeriums werden Drohnen in folgende Kategorien unterteilt: Angriffs-FPV-Drohnen, Aufklärungs-Multikopter, Aufklärungs-Starrflügler, unbemannte Angriffsflugzeuge und Langstreckendrohnen (siehe Tabelle 1).

NATO-Klassifizierung von Drohnen

Die NATO teilt Drohnen nach Einsatzreichweite und Flughöhe in drei Klassen ein:

- Klasse 1: Systeme unter 150 kg, die in der Ukraine am weitesten verbreitet sind. Unterteilt in Micro (< 2 kg), Mini (< 15 kg) und Small (> 15 kg), operieren sie meist im Bereich von 5–50 km über Sichtverbindungen (Malinowski, 2016).

- Klasse 2: Drohnen mit 150–600 kg, hauptsächlich für taktische Einsätze konzipiert. Sie nutzen in der Regel Satellitenkommunikation (SATCOM) für Command and Control (C2), können jedoch auch Richtantennen verwenden, um Sichtverbindungen (LOS) über 200 km aufrechtzuerhalten. Israels Hermes 450 gehört in diese Klasse.

- Klasse 3: Systeme mit einem Gewicht von über 600 kg, oft bezeichnet als High- oder Medium-Altitude Long Endurance (HALE/MALE). Sie operieren in Höhen von 10–20 km und dienen strategischen Zwecken. Beispiele: Global Hawk (HALE), Reaper und Bayraktar TB2 (MALE).

Der Einfluss kleiner Drohnen der Klasse 1 in der Ukraine ist erheblich. Russische militärmedizinische Berichte deuten darauf hin, dass über 75 Prozent der Verwundungen russischer Soldaten in Gefechten niedriger Intensität durch FPV-Angriffe verursacht wurden (Atasuntsev, 2025). Drohnen haben sich zudem als äußerst wirksam gegen schwere Panzer erwiesen: Bis Anfang Juni 2025 wurden von den 31 US-gelieferten Panzern, die die Ukraine verlor, 27 durch Drohnen zerstört (Military Watch, 2025).

Im Juli 2024 gründete die Ukraine die Streitkräfte für unbemannte Systeme – die weltweit erste militärische Teilstreitkraft, die Luft-, Boden- sowie See- und Unterwasserdrohnen zur Erfüllung vielfältiger Aufgaben einsetzt (Verteidigungsministerium der Ukraine). Obwohl Drohneneinheiten nur etwa 2 Prozent der ukrainischen Armee ausmachen, sind sie für einen erheblichen Anteil der russischen Verluste verantwortlich (Harbaugh, 2025).

Viele Brigaden und Bataillone verfügen über eigene Drohneneinheiten, daneben existieren spezialisierte Formationen, die ausschließlich auf unbemannte Systeme fokussiert sind – etwa das 429. »Achilles«-Regiment für unbemannte Luftsysteme oder die 414. Separate Brigade »Vögel von Madjar«. Im März 2025 wurden fünf dieser Eliteeinheiten für das neue Projekt der »Drohnenlinie« ausgewählt, das die ukrainischen Bodentruppen an Schlüsselabschnitten der Front verstärken soll (Kryzhanivska, 2025).

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte im Juni 2025 die Schaffung einer eigenen Truppe für unbemannte Systeme an – etwa ein Jahr nach der ukrainischen. Zudem existiert in Russland das Zentrum für fortschrittliche unbemannte Technologien »Rubicon«, das als Beschaffungs-, Analyse- und F&E-Hub fungiert. Mit dem Ziel, ukrainische Einheiten durch Angriffe auf Logistik und UAV-Teams zu isolieren, soll Rubicons Einsatz an Frontabschnitten dazu geführt haben, dass einige ukrainische Brigaden innerhalb einer Woche 40–70 Prozent ihrer UAV-Positionen verloren (Farrell, 2025).

High-Tech-Lösungen: Auf dem Weg zu größerer Autonomie in der Drohnenkriegsführung

Sowohl die Ukraine als auch Russland stehen bei Drohnenoperationen vor ähnlichen Herausforderungen: Mangel an qualifiziertem Personal, wachsende Datenmengen auf dem Schlachtfeld (Bondar, 2025c) und die Ausweitung der elektronischen Kriegsführung (Slusher, 2025). Diese Faktoren zwingen beide Seiten, verstärkt in autonome Systeme zu investieren.

Für die Ukraine besteht ein zentrales Ziel darin, die Abhängigkeit von Soldat:innen in direkten Kampfeinsätzen zu reduzieren, indem sie durch autonome Plattformen ersetzt werden (Bondar, 2025c). Derzeit hängt die Effektivität von Drohnen stark von der Qualifikation der Pilot:innen ab: Die Trefferquote der meisten FPV-Systeme liegt bei 30–50 Prozent, bei unerfahrenen Pilot:innen jedoch nur bei rund 10 Prozent. Prognosen zufolge könnten KI-gesteuerte FPV-Drohnen Trefferquoten von etwa 80 Prozent erreichen (Hunder, 2024).

In militärischem Kontext bedeutet Autonomie die Fähigkeit eines Systems, Aufgaben in komplexen und unvorhersehbaren Umgebungen mit minimaler oder keiner menschlichen Kontrolle zu erfüllen (Bondar, 2025c). Vollständige Autonomie wurde bislang auf dem ukrainischen Schlachtfeld nicht beobachtet. Zwar unterstützt KI bereits Entscheidungsprozesse (Kunertova, 2023), doch ihre Rolle bleibt bisher begrenzt – sie verbessert Teilfunktionen, ersetzt aber (noch) keine menschliche Steuerung (Bondar, 2025c).

Seit Mitte 2023 arbeiten beide Länder verstärkt an Drohnen mit maschinellem Sehen, die mithilfe von Bilderkennungsalgorithmen Ziele verfolgen können, selbst wenn diese sich bewegen (Stepanenko, 2025). Diese Technologie könnte Drohnen befähigen, elektronische Störungen auf den letzten Metern vor dem Einschlag zu überwinden, da der Angriffsbefehl außerhalb der Störreichweite ausgelöst würde. Laut dem ukrainischen Verteidigungs-Tech-Cluster »Brave1« sind solche FPV-Drohnen bereits im Einsatz und werden vom Staat beschafft. Probleme bestehen jedoch weiterhin – etwa bei der Bildqualität, der Erkennung von Schwachpunkten (z. B. an Panzern) oder der Integration neuer Module (Kazantsev, 2025). Bis Sommer 2025 ist die KI-Entwicklung für unbemannte Systeme in der Ukraine in mehreren Bereichen fortgeschritten, vor allem in den Bereichen optische Zielerkennung, Navigationsalgorithmen und Schwarmtechnologien (Safronov, 2025).

Die ukrainische Rüstungsindustrie entwickelt zudem eigenständige KI-basierte Softwaremodule, die systemübergreifend – von FPVs bis zu unbemannten Bodenfahrzeugen – eingesetzt werden können (Utkina, 2025). Zu den derzeitigen KI-Werkzeugen zählen u. a. das akustische Aufklärungssystem Zvook, die App ePPO zur zivilen Erfassung von Raketen und Drohnen, die Software ZIR zur automatischen Zielerkennung und ein KI-gestütztes Navigationssystem von The Fourth Law (Bondar, 2025c). Auch bei Langstreckenangriffen auf russisches Territorium kommen KI-Elemente zum Einsatz. Drohnen wie Ljutyj sind zwar nicht vollständig autonom, können aber Teile ihrer Flugrouten eigenständig abfliegen (Bondar, 2025c).

Eine besonders aufsehenerregende Operation war »Spiderweb« des ukrainischen Geheimdienstes SBU am 1. Juni 2025: Sie zerstörte oder beschädigte mindestens 20 russische strategische Flugzeuge (Siebold, 2025) – ukrainische Quellen sprechen von bis zu 41 (Fenbert, 2025). Obwohl die Drohnen manuell gesteuert wurden, kamen KI-Elemente zum Einsatz (Bondar, 2025a): Sie halfen, Schwachstellen an Bombern zu identifizieren und Angriffsalgorithmen anzuwenden, die ihre Ziele automatisch auswählten (Mahdyk, 2025).

Ein weiterer fortschrittlicher Ansatz ist die Schwarmintelligenz, bei der mehrere Drohnen über KI zusammenarbeiten, ähnlich wie Vogelschwärme oder Ameisenkolonien (Biju et al., 2025). Im Februar 2025 kündigte der ukrainische Digitalminister Mychajlo Fedorow an, dass rund ein Dutzend Firmen im Land an Schwarmtechnologien arbeiten (Herasimova, 2025). Bis Sommer 2025 sollen mehr als 100 Operationen mit Schwarmtechnologie durchgeführt worden sein. Entwickelt vom ukrainischen Unternehmen Swarmer, ermöglicht diese Technologie Gruppen von Drohnen, Angriffe autonom zu koordinieren. Übliche Schwärme bestehen dabei aus drei bis acht Drohnen, getestet wurde die Software bereits mit bis zu 25 Drohnen. Eine gängige Formation kombiniert eine Aufklärungsdrohne mit zwei Angriffsdrohnen gegen russische Schützengräben (MacDonald, 2025).

Zudem fertigen ukrainische Unternehmen zunehmend Drohnen mit KI-gesteuerter Endphasenlenkung, die ihre Ziele nach dem »fire-and-forget-Prinzip« selbstständig erfassen und angreifen können. Diese Technologie erhöhte die Wirksamkeit von Angriffen um das Zwei- bis Vierfache (Hubina, 2025). Allerdings betonen Regierung, Militär und Industrie, dass der Mensch in die Entscheidung über den Waffeneinsatz eingebunden bleibt (das sog. man-in-the-loop (MITL) Konzept), um autonome tödliche Entscheidungen durch KI zu verhindern (Bondar, 2025c).

Auch Russland integriert zunehmend KI in Systeme wie Lancet, Tyuvik und V2U, die selbstständig navigieren und Ziele unter elektronischer Störung ansteuern können (Hambling, 2025). Im Dezember 2024 berichteten Medien, dass Shahed-136-Drohnen mit KI aufgerüstet wurden. Experten relativierten dies jedoch: Es handle sich eher um Verbesserungen der Software als um echte KI. Dennoch stiegen Genauigkeit und Störresistenz deutlich (Bondar, 2025b). Die Trefferquote der Shahed-Drohnen erhöhte sich von unter 10 Prozent auf fast 20 Prozent, was jedoch vor allem auf neue russische Taktiken – etwa überlappende Flugrouten und größere, gestaffelte Angriffswellen – zurückzuführen ist (Jensen & Atalan, 2025). Im Laufe des Jahres 2025 stieg die durchschnittliche Zahl der von Russland eingesetzten Flugkörper gegen die Ukraine von etwa 90 pro Tag im Januar auf 140 im August. Der Anteil der Drohnen blieb dabei konstant bei 95–97 Prozent aller eingesetzten Flugkörper (Epureanu, 2025).

Low-Tech-Lösungen: Glasfaser-Drohnen und ihre Gegenmaßnahmen

Da der Fortschritt bei High-Tech-Systemen langsam verläuft und elektronische Kriegsführung zunimmt, hat Russland parallel begonnen, Glasfaser-gesteuerte Drohnen zu produzieren (Hambling, 2024). Dieses Prinzip ist nicht neu – drahtgelenkte Munition gibt es seit Jahrzehnten –, doch ihre Unempfindlichkeit gegenüber elektronischer Störung und die Präzision bei Angriffen auf gepanzerte Ziele machen sie taktisch attraktiv (Stepanenko, 2025).

Die Sowjetunion experimentierte bereits in den 1970er Jahren mit solchen Systemen, etwa mit der Panzerabwehrrakete Fagot. Später wurden kabelgesteuerte Technologien in zivilen Anwendungen wie Tunnel- oder Pipelineinspektionen genutzt (Hand, 2022).

Mit Beginn der Vollinvasion 2022 testeten sowohl Russland als auch die Ukraine Glasfaser-Drohnen. Russland skalierte die Produktion rasch, u. a. durch Kooperationen mit chinesischen Herstellern. Bis Herbst 2024 wurden sie zu einer erheblichen taktischen Herausforderung für die Ukraine, insbesondere im Raum Kursk (Kirichenko, 2025).

Die Ukraine experimentierte zwar ebenfalls mit Glasfaser-Drohnen, doch diese fanden zunächst nur wenig Beachtung. Erst ab Mitte 2024 zeigten Videos den Einsatz solcher Drohnen – sowohl im russischen Kursk-Gebiet als auch in der ukrainischen Region Donezk (Chernysh, 2024).

Inzwischen haben sich Glasfaser-Drohnen zu einer der größten taktischen Herausforderungen für die Ukraine entwickelt (Kosoy, 2025). Laut Digitalminister Fedorow sind sie ein »Game Changer« moderner Technologiekriegsführung: Sie liefern hochauflösende Bilder, sind gegen elektronische Störungen resistent und ermöglichen eine präzise Zielerfassung.

Beide Seiten setzen diese Technologie inzwischen in großem Umfang ein. Schätzungen zufolge machten Glasfaser-FPV-Drohnen Ende 2024 etwa 10 Prozent der Gesamtproduktion aus – rund 20.000 pro Monat in der Ukraine und 50.000 in Russland (The Insider).

Ihre Reichweite hängt von der Kabellänge ab: erste Modelle erreichten etwa 10 km, aktuelle Versionen bis zu 40 km (Pokotylo, 2025). Russland produziert Glasfaserkabel im Saransk-Werk, das mit sechs Fertigungslinien rund 12.000 km Kabel pro Tag herstellt (Khomenko, 2025).

Da elektronische Störmaßnahmen bei Glasfaser-Drohnen wirkungslos sind, beruhen Gegenmaßnahmen auf physischer Zerstörung: Kabel durchtrennen oder Drohnen abschießen. Häufig werden ukrainische FPV-Drohnen eingesetzt, um die Steuerkabel zu zerschneiden. An der Frontlinie kommen zunehmend Fangnetze zum Einsatz, um anfliegende Drohnen abzufangen (Santora et al., 2025). Doch trotz ihrer Effektivität gelten Glasfaser-Drohnen unter Fachleuten als technologische Sackgasse (Nehoda, 2025): Sie binden Ressourcen, die für die Entwicklung modernerer Technologien dringend benötigt werden.

Fazit

Die rasante Entwicklung der Drohnenkriegsführung in der Ukraine hat Hunderte innovativer Systeme hervorgebracht, die auf die spezifischen und sich wandelnden Herausforderungen des Schlachtfelds eingehen. Das dezentralisierte Produktionsmodell der Ukraine – gespeist durch permanentes direktes Feedback von der Front – begünstigt dabei Innovationen. Russland setzt stattdessen auf massive finanzielle Ressourcen und Unterstützung durch China und Iran, um seine effektivsten Drohnensysteme in Serie zu produzieren.

Trotz ihrer zunehmenden Bedeutung haben Drohnen bisher keinen entscheidenden Ausschlag im Krieg gegeben; konventionelle Waffensysteme bleiben daher wichtig. Die umfassende Integration von KI könnte jedoch zukünftig einen Wendepunkt markieren – durch verbesserte Datenverarbeitung, Zielerkennung, Schwarmtechnologien und autonome Entscheidungsfindung bei gleichzeitiger menschlicher Kontrolle. Während vollständig autonome Systeme für beide Seiten noch Zukunftsmusik sind, gewinnt die Nutzung von Low-Tech-Alternativen wie Glasfaser-Drohnen zwar aktuell an Bedeutung – langfristig dürften sie aber in zunehmend technologiegetriebenen Konflikten an Relevanz verlieren.

Zukünftige Fortschritte in der KI werden voraussichtlich die Leistungsfähigkeit einzelner Einheiten steigern und Personalengpässe teilweise kompensieren. Beide Kriegsparteien werden dabei gezwungen sein, neue Gegenmaßnahmen und Taktiken zur Drohnenabwehr zu priorisieren.